2024年の介護報酬の改定で、訪問介護の基礎単価が下げられたことから、「訪問介護を潰す気か」「介護報酬のマイナス改定で倒産事業者が激増した」などと怒りの声が上がっている。しかし、この訪問介護の課題は、介護報酬が上がれば解決するというタイプの問題ではない。介護報酬だけではなく、その報酬の考え方、ビジネスモデルや在宅介護のシステムそのものを再構築しなければ、在宅介護、地域経済は崩壊する。

前回に続いて、現在の訪問介護サービス事業の再構築、立て直しのために避けては通れない根本的な課題とその解決策について考える。

二つ目の問題は「集合住宅」に対する訪問介護の在り方だ。

高齢者住宅への訪問介護適用が及ぼす悪影響

訪問介護というサービスは、介護効率性が極めて低い事業だ。一人の介護スタッフが、一軒一軒の家を回るため、移動時間や手待ち時間も必要となる。八時間労働の訪問介護員が一日に介護できる人の数は7人~8人程度、実際の介護時間は5時間程度だろう。その非効率性に合わせて、介護報酬が算定されている。

しかし、一方の住宅型有料老人ホームやサ高住と言った集合住宅に、要介護高齢者を集めて訪問介護を提供すれば、手待ち時間や移動時間もないため、同じ八時間労働の訪問介護員が、その二倍の15人、それ以上の訪問介護の報酬を算定することができる。この制度の歪みによって、一部事業者は巨額の利益を上げている。これが、問題になっている「囲い込み」だ。

厚労省は、2024年の訪問介護の介護報酬引き下げの理由として、「訪問介護は、他の介護サービス事業の平均(2.4%)と比較して、顕著に利益率が高い(7.8%)」ということを上げているが、この通常の訪問介護と囲い込み型高齢者住宅の「訪問介護」とは、まったく利益率が違うことが知られている。まったくビジネスモデルが違う、この二つの訪問介護を同一視すること自体が、まったくのナンセンスだ。

この高齢者住宅併設の訪問介護は、ケアマネジメントと一体的に「認定調査」「ケアマネジメント」「書類介護(書類上だけの介護)」などの不正が横行しており、その不正を含めた利益率は30%~40%とも言われている。その不正に搾取される介護報酬は、数千億円~一兆円規模に上る。

他のところでも、この「囲い込み不正」を徹底して批判しているが、そういうと必ず、「不正な事業者ばかりではない」「適切に運用している」という反論がくる。

もちろん、事業者はそう言うだろう。しかし、住宅型有料老人ホームやサ高住などの区分支給限度額方式の通常の訪問介護では、間接介助や臨時のケア、すき間のケアなどに対応できないため、重度要介護や認知症高齢者への対応はできない。対応しようとすると、見守り・声掛けと言った間接介助や生活相談、サービス管理などは介護保険の対象外となるため、介護報酬の一割負担をのぞけば、介護付有料老人ホームよりも高額な価格設定となる。最低でも25万円、都市部であれば30万円は下回らないはずだ。しかし、多くの住宅型・サ高住でそうなっていないのは、はじめから「介護サービスを過剰に利用させ、家賃に付け替える」という不正が蔓延しているからだ。

もちろん、ごく一部に、そうではない事業者もあるかもしれない。

それでも、一軒・一軒訪問することが前提となった介護報酬が、集合住宅に適用されることが、本当に事業の公平性・公正性から見て適切かという議論は行われてしかるべきだろう。介護の社会資源が潤沢であるならまだしも、介護人材・介護財源ともに極めて厳しいことが明らかな現状を見れば尚更だ。

ここにはもう一つの問題がある。

それは、契約上、サービス提供責任が極めて曖昧だということだ。

「介護が必要になっても、安心・快適です」

「訪問介護併設で24時間介護スタッフ常駐です」

「重度要介護・認知症高齢者でも対応可」

そうセールスしているのは、住宅型有料老人ホームはサ高住の事業者だが、実際に介護サービスを提供するのも、その質を担保しているのも高齢者住宅事業者ではない。その多くは、同一法人、関連法人によって、実質的に一体的に提供されているとはいえ、訪問介護は別の事業者から提供される。

国交省も、「サ高住は介護サービスを提供しないので、介護上の事故やトラブルは無関係」と表明しているが、当のサ高住が、安心快適を担保しているかのようにセールスしていることに対しては、国交省も厚労省も何の規制もしていない。

それは価格設定にも関係している。パンフレットには、「月額費用15万円程度」「年金の範囲で生活できます」などと書いてあっても、ここには介護サービスの一割負担は含まれていない。別事業者からの複数の請求書を合わせると、20万円をゆうに超えるというケースも少なくない。厚労省や国交省は、「高齢者・家族の選択」と責任を転嫁しているが、そこには契約弱者の高齢者、要介護高齢者を守るという視点はまったく見られない。サービス提供者や価格と言った、契約の根本を錯誤させて入居させている責任について、消費者庁はどう考えているのだろうか。

高齢者住宅の訪問介護は「外部サービス利用型」へ移行する

この問題は、一般の訪問介護だけではなく、包括算定の巡回随時対応型も同じだ。高齢者住宅に、一軒、一軒の家を回る訪問介護が適用されている課題について、簡単にまとめておこう。

【高齢者住宅にそのまま訪問介護が適用されるデメリット】

① 囲い込みによる不正(認定調査改竄、書類介護等)が起きている

② 囲い込みによって巨額の不正な訪問介護費が搾取されている

③ 本来自己負担であるべき家賃・食費の介護報酬への付け替え

④ 本人の介護サービスの選択権がないがしろにされている

⑤ ケアマネジメントの中立性・専門性が担保されていない

⑥ 通常の訪問介護との利益率の不公平感が大きすぎる

⑦ 介護付有料老人ホームの運営が阻害されている

⑧ 高齢者住宅のサービス提供責任の範囲が曖昧

⑨ 契約や事前説明に虚偽や誤解を招く表現が多い

その制度矛盾や不正の中で、巨額の訪問介護費の搾取が行われているだけでなく、そのあおりを受けた通常の訪問介護の報酬が低く抑えられたり、介護付有料老人ホームの運営が阻害されたりという、悪影響が広がっている。正直、まじめに、制度の基本に従って介護付有料老人ホームや訪問介護などの事業をやっている奴がバカをみるという、どうしようもない制度運用なのだ。

その対策として、「ケアマネジメントや訪問介護、通所介護といったサービスをすべて分離させ、厳格に運用すべし」という声もあるが、すべてのサービスを分離させると、サービス提供責任がより不明確になり、入居者にとってデメリットが大きい。また、入居者が人質となって、ここまで広がった住宅型・サ高住の囲い込みを完全に撲滅することも難しい。

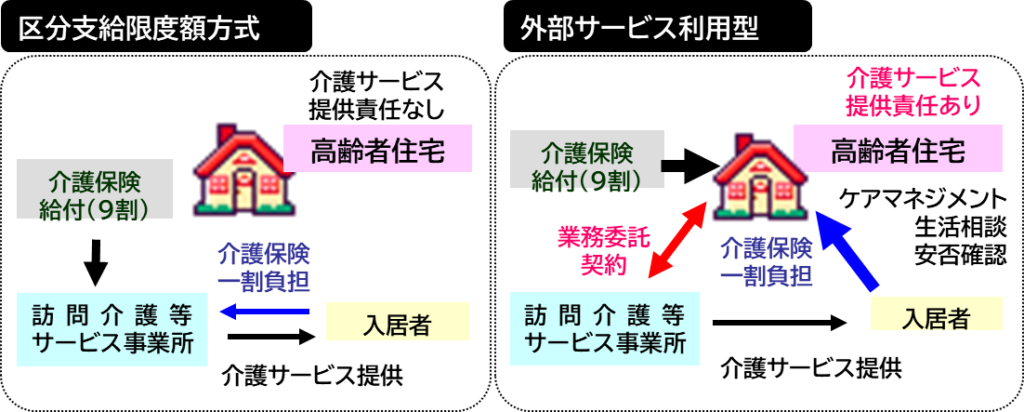

そのため、方向性の一つとして考えられるのが、生活相談、ケアプランの作成、安否確認などは、高齢者住宅事業者が行い、実際の訪問介護については、事業者から訪問介護サービス事業者に外部委託をしてサービスを提供するという「外部サービス利用型特定施設」への移行だ。

【高齢者住宅に外部サービス利用型の指定を義務付けるメリット】

① 囲い込みの不正・搾取・付け替えがなくなる (数千億~一兆円規模)

② 通常の訪問介護との利益率の不公平感がなくなる

③ 介護の効率性を加味した報酬算定(一般型特定施設入居者生活介護と同程度)

④ 介護付有料老人ホームとの報酬との不公平感がなくなる

⑤ ケアマネジメント・介護サービス提供責任が明確になる

この外部サービス利用型特定施設は、特定施設入居者生活介護の一つだ。

その指定を受けた高齢者住宅は、生活相談・安否確認・ケアマネジメントのサービスが義務付けられ、これによって介護サービスの提供責任が高齢者住宅にあることが明確にされる。

一般型の特定施設入居者生活介護と大きく違う点は、一般型の特定施設がその有料老人ホームが直接、介護看護スタッフを雇用して介護サービスを提供するのに対し、外部サービス利用型は、外部の訪問介護や訪問看護にサービスを委託して提供するという点だ。また、現在の区分支給限度額方式は、建前上は外部の訪問介護と入居者との個別契約で、高齢者住宅は関与していないが、外部サービス利用型は、ケアマネジメントに基づいて、高齢者住宅事業者の責任で提供される。

これによって、介護報酬も一般型の特定施設入居者生活介護とほぼ同じなので、介護付有料老人ホームとも、高齢者住宅に付属しない訪問介護との整合性も図られる。また、一部の識者が喧伝している、「介護付はスタッフが限定される施設的だからダメ」という問題も解決される。

ただし、高齢者住宅に対する区分支給限度額方式を一方的に規制・禁止するだけでは、「自立型高齢者住宅で、軽度要介護が数名」といったケースにどう対応するのかという問題も出てくる。そのため、指導監査体制や罰則の強化と合わせて、「要介護3以上の重度要介護高齢者に限定」「要介護高齢者の割合が半数を超えれば、自動的に移行」など、基準を定め、課題解決を図る方向で外部サービス利用型に移行させるのが、最も現実的、かつ効果的な対策となるだろう。

この移行によって、この制度のグレーゾーンで巨額の利益を上げている訪問介護・高齢者住宅事業者の利益幅は減るだろうが、それ以上の影響は、入居者・家族にまで及ぶことはない。「低価格のサ高住・住宅型は値上げをせざるを得ない」という識者がいるが、そうはならない。

なぜなら、いまでも彼らの言い分は「違法な囲い込みなどしていない」「介護サービスの強制利用・不正利用で利益を上げているわけではない」というのが建前だからだ。大幅な値上げをしないと経営できないのであれば、それは、はじめから存在させてはいけない悪徳事業者なのだ。

【訪問介護の課題と再生 (全三回)】

訪問介護の課題と再生(Ⅰ) ~零細事業者の整理・統合~ 🔗

訪問介護の課題と再生(Ⅱ) ~集合住宅への訪問介護~ 🔗

訪問介護の課題と再生(Ⅲ) ~移動時間の報酬算定~ 🔗

<<< 介護のニュースを読む、ベクトルを掴む (TOPへ) >>>

この記事へのコメントはありません。