区分支給限度額方式のポイント介助では、重度要介護・認知症高齢者に対応できないと繰り返し述べてきた。

しかし、現状を見てみると、住宅型やサ高住にも、たくさんの重度要介護高齢者・認知症高齢者が生活している。最近は、「自立・要支援の入居者が、加齢や疾病によって要介護・重度要介護になった」というものではなく、「重度要介護・認知症でも安心快適」と始めから中度~重度要介護高齢者を対象としたサ高住や住宅型がほとんどだ。

低価格 住宅型有料老人ホーム・サ高住に重度要介護・認知症が多い理由

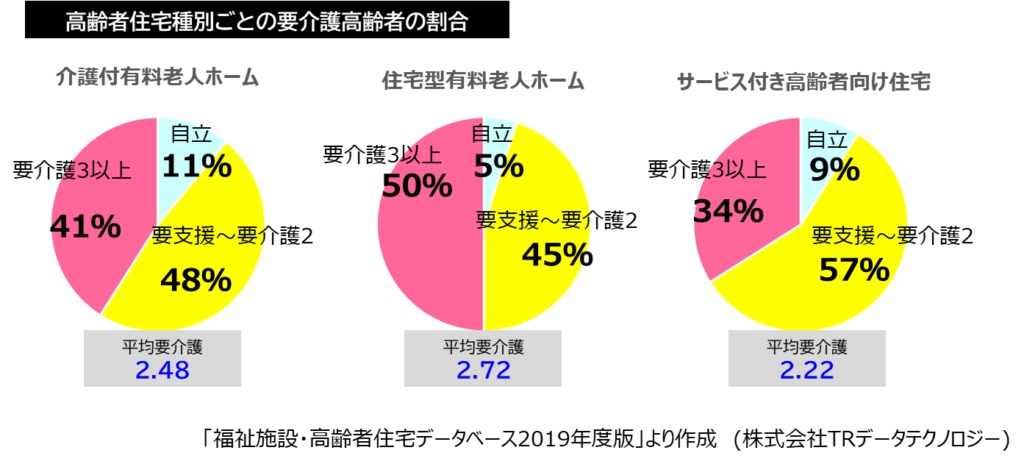

それを示すデータがある。

要介護向け住宅として整備された介護付有料老人ホームに入居している要介護3以上の重度要介護高齢者は41%。要支援~要介護2は48%、自立高齢者も11%となっている。平均要介護度は2.48。

これに対して、住宅型有料老人ホームでは、要介護3以上の重度要介護高齢者は50%、要支援~要介護2は45%となっており、平均要介護度は2.72と介護付有料老人ホームを超えている。また、本来、自立向け住宅として整備されたサ高住でも、3人に一人は要介護3以上、要支援・軽度要介護を合わせると、なんと9割以上が要介護高齢者、うち半数以上が要介護3以上の重度要介護だということがわかる。

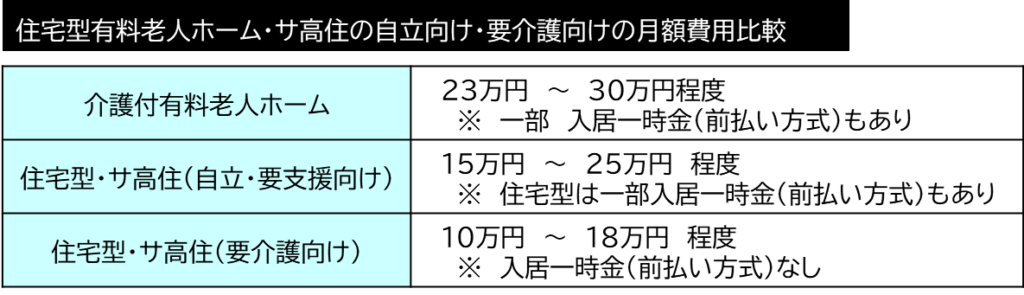

ただ、区分支給限度額方式で、重度要介護・認知症高齢者を受け入れるには、介護保険対象外の「臨時のケア」「隙間のケア」「間接介助」に対応する介護スタッフを別途確保しなければならない。生活相談、安否確認、状態把握などの生活支援サービスも介護保険でカバーされないため、別途サービス契約が必要となる。そのため、本来であれば介護付よりも高額になるはずだ。

(参照「住宅型・サ高住の「重度要介護・認知症対応可」は嘘 🔗)

しかし、この要介護向けのサ高住や住宅型有料老人ホームは入居一時金ゼロ、月額費用も10万円台のものが多く、介護付有料老人ホームだけでなく、自立要支援向けの通常のサ高住・住宅型よりも低価格設定になっている。普通に考えれば、新築ワンルームのアパート・マンションで、1日三食の食事がついて、24時間、スタッフが常駐しているとなれば、10万円前半の価格設定にするのは難しい。更には、高齢者住宅には、バリアフリー仕様や広い食堂も別途必要であるし、要介護向けとなれば、広いトイレや要介護対応の特殊な浴槽や入浴設備も必要となる。

なぜ、このようなことになっているのか。

というよりも、なぜこのような低価格設定が可能なのか。

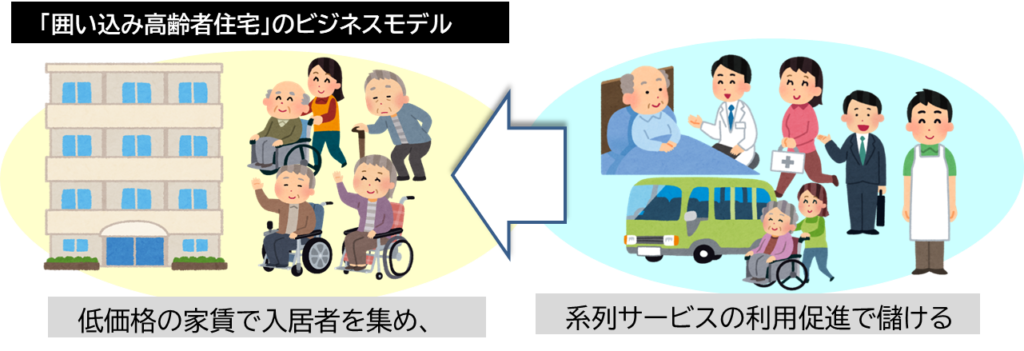

その背景にあるのが、「囲い込み」と呼ばれる特定施設入居者生活介護と区分支給限度額方式の介護報酬の差額を利用したビジネスモデルだ。

自己負担が安く利益が高い 「囲い込み型高齢者住宅」のからくり

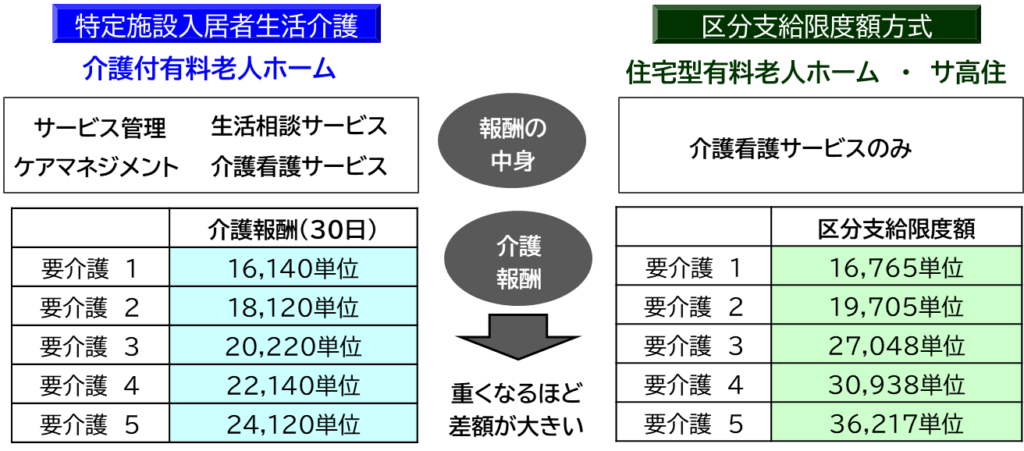

表のように、特定施設入居者生活介護と区分支給限度額方式の介護報酬には大きな差がある。

これは当然のことだ。区分支給限度額方式は、そもそも一般の自宅で生活している要介護高齢者に適用される介護報酬体系だ。訪問介護の場合、一軒一軒、自宅に訪問するための移動時間や次の訪問までの手待ち時間があるため、一日に一人の常勤の訪問介護員が回れるのは七~八人が限界。移動時間や手待ち時間は介護報酬の対象とならないため、実質的には訪問介護員の労働時間の半分程度しか介護報酬の算定はできない。

また、自宅で生活する要介護高齢者の区分支給限度額の利用割合は、平均四~六割程度。その多くは訪問介護、通所介護、訪問看護など複数の介護サービスを利用しており、介護報酬はそれぞれの介護サービス事業者に分配されて支払われている。

一方の特定施設入居者生活介護は、有料老人ホーム等の集合住宅に入居している要介護高齢者を対象とした介護報酬だ。入居している日数で「一日738単位」(要介護4)と算定され、全額介護付有料老人ホームの収入となる。移動時間や手待ち時間がなく連続して包括的に介護看護サービスの提供ができるため、その効率性を加味して区分支給限度額よりも報酬単価が抑えられている。「要介護高齢者が集まって生活すれば、効率的・効果的に介護サービスが提供でき、介護コストが下がる」と説明した通りだ。

もうおわかりだろう。この二つの介護報酬単価の違いを利用し、「住宅型有料老人ホームやサ高住は一軒一軒の自宅だから」「入居者との個別契約だから」と、区分支給限度額方式を適用し、同一法人・系列法人で運営する訪問介護・通所介護だけを入居者に、強制的に限度額一杯まで利用させているのだ。

訪問介護の場合、移動時間も手待ち時間もないため、一人の常勤の訪問介護員が、一軒一軒訪問する通常の訪問介護の2倍、3倍の報酬を得ることができるのだ。

見ればわかるように、要介護状態が重くなればなるほど、その差額は広がっていく。要介護3であれば月額7万円、要介護5になると月に12万円。ケアマネジメントの費用も別途加算されるため、プラ14000円。さらに特定施設入居者生活介護には、管理者、生活相談員などの人件費も介護報酬の中に含まれているため、入居者一人当たり月額15万円~20万円もの収支差額になる。

つまり、高齢者住宅事業と介護サービス事業を、表面的には分離させ、実際は一体的に運営することで、「入居者の自己負担は介護付よりも安いが、事業者の収入・利益は格段に高い」というビジネスモデルができあがるのだ。

それは本来、入居者・家族に負担してもらうべき家賃や食費を下げて、介護報酬に付け替えている貧困ビジネスだ。これは、従来は違法な無届施設の手法だったが、厚労省と国交省の利権争いによる指導監査体制の崩壊で、住宅型有料老人ホームやサ高住にまで拡大しているのだ。

いうまでもなく、それは不正であり、公的な医療保険・介護保険の搾取に当たる。

反社会的な貧困ビジネスという以外に適当な言葉が見つからない。

その犯罪行為を官民あげて推進してきたのだ。

(参照 「制度の混乱で完全崩壊した入居者保護施策 🔗」)

この記事へのコメントはありません。