介護休業は【「介護の入り口」「二回分割取得」が基本🔗】で述べたように、基本的に二回に分割しての取得が効率的・効果的です。それは、「軽度要介護の介護環境・生活環境」と「重度要介護になった時の介護環境・生活環境」は変わるからです。

ただ、これは【親が要介護になる四つのルートと「避けたいケース」🔗】で述べたように、どのようなルートで要介護状態になるのかによって、その取得方法や注意すべきポイントは変わります。認知症の対応も、「もしかしたら、認知症かも…」というケースと「認知症がわかった時には、相当進んでいて、一人で置いていけない」というケースに分かれます。

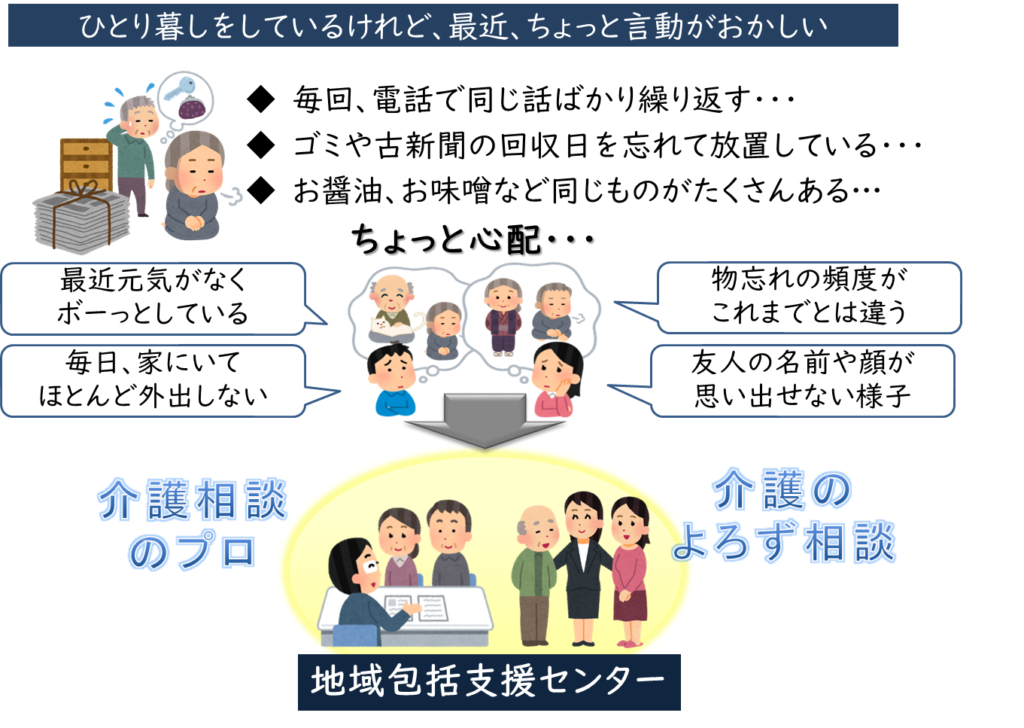

まずは、一人で生活できているけれど、「もしかしたら、認知症かも…」という初期症状のケースです。

地域包括支援センターで「認知症に詳しい医師」を紹介してもらう

高齢期になると、歳を重ねるごとに、身体機能が低下していきます。これは脳も同じです。

認知症は病名ではなく、症状です。

【一人で元気に生活できているけれど、ちょっと最近言動が気になる・・・】

【新聞を読まなくなった、社会の出来事に全く興味を示さなくなった・・・】

【最近の出来事をわすれる。同じことを何度も言う・・・】

特に、75歳以上の後後期高齢者になると、仲の良い友達が亡くなった、続けていた趣味を辞めてしまったなど、様々な要因で気力が低下し、認知症のきっかけになります。

その流れは、「介護休業取得のポイント Ⅰ ~身体機能が少しずつ低下~🔗」とほぼ同じです。「ちょっと、気になるな…」と思った時は、やるべきことは一つ。なにはともあれ、地域包括支援センターに相談をしましょう。これはどんなケースでも同じです。ここは、全国どこにでもある介護のよろず相談所です。そこには社会福祉士やケアマネジャーなど、経験豊富な介護のプロがいます。

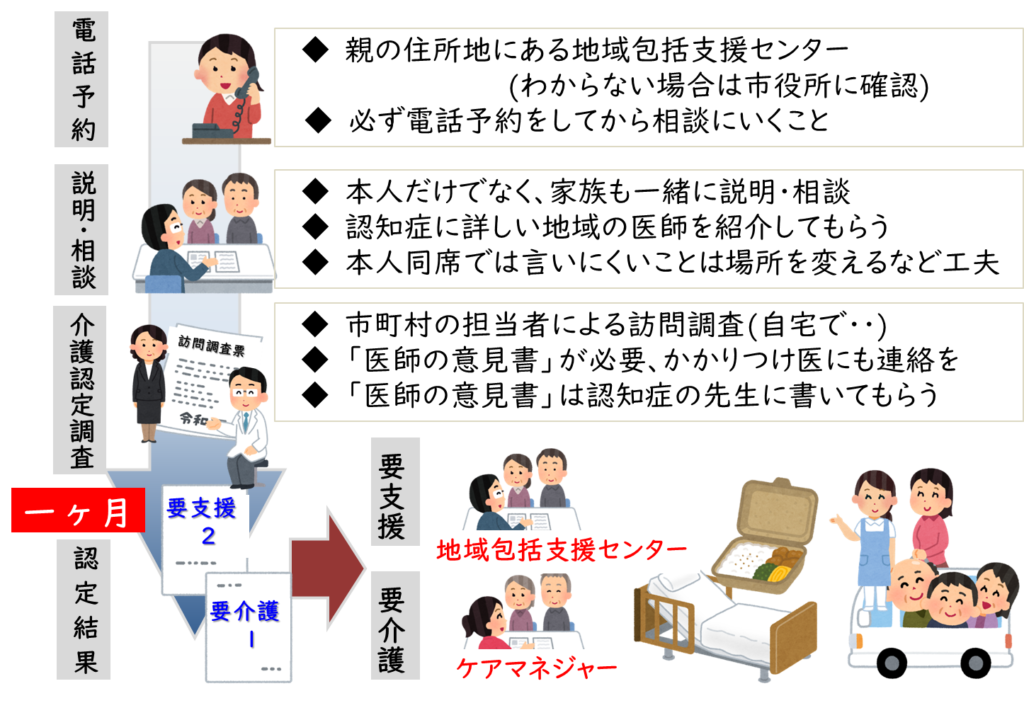

地域包括支援センターはエリア制です。そのため、子供家族の住んでる地域ではなく、親の住所地にある支援センターに相談します。介護相談は5分、10分では終わりませんから、必ず事前に電話をして、相談予約をしましょう。最近は、土日でも相談に応じるところがほとんどです。必ず一緒に相談・説明を受けましょう。

絶対にやってはいけないことは、「認知症だったらどうしよう…」「単なる勘違いだろう…」「老人の健忘症状だろう…」と曖昧にしてしまわないことです。そうすると、どんどん症状は進行してしまいます。

「介護のプロ」が、生活上なんらかの支援や介護が必要だと判断する場合、要介護認定調査を受けることを勧められます。認知症は病名ではなく、症状です。その背景には様々な病気がありますから、近隣で認知症の診断や治療に詳しいお医者さんを紹介してもらいます。大切なことは、要介護認定を受けることで、「介護のことを何でも相談できる、専門の相談員が担当についてくれる」ということです。特に、軽度要介護や認知症の時にはこれが一番重要です。要介護認定についてわからないこと、不安なことは地域包括支援センターの担当者に相談・確認しましょう。その専門家のアドバイスを受けながら、生活環境を整えていくことになります。

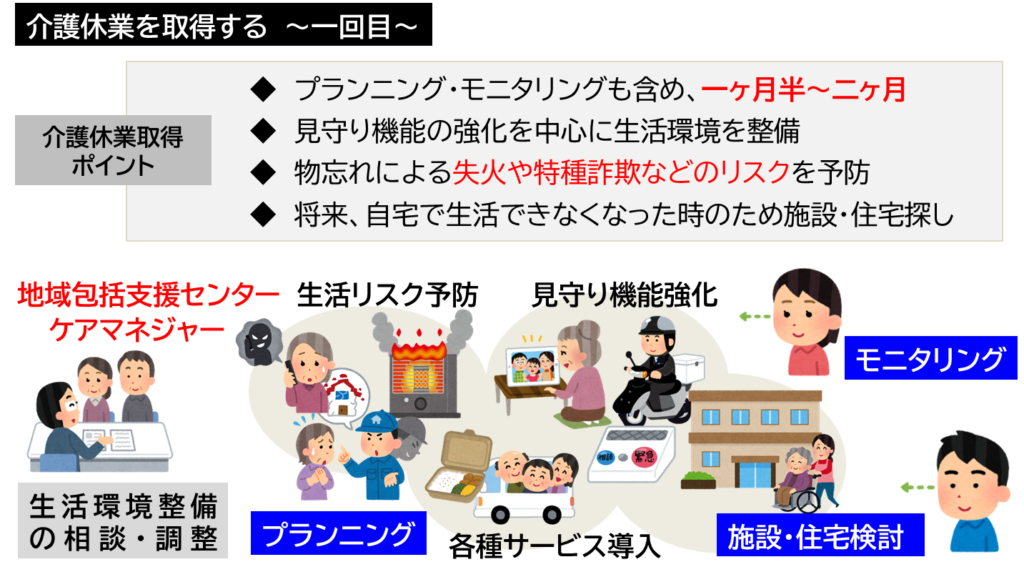

一回目の介護休業の取得

ここで、一回目の介護休業を取得します。

この「認知症の初期症状」のケースは、そう慌てる必要はありません。

認知症の初期症状だと診断されても、いまはひとりで生活できているからです。

要介護認定の調査から要介護認定がでるまで、一ヶ月くらいかかりますから、担当してくれる地域包括支援センターの社会福祉士、ケアマネジャーさんと相談しながら、余裕をもって仕事の調整ができます。

ただ、認知症の場合、今のまま、一人で生活し続けられるかの判断が必要です。また、その多くは進行性ですから、どこかで一人で生活できなくなる可能性が高くなります。そのため、一回目の休業期間は一か月半(45日)~二ヶ月(60日)程度と少し長めに設定します。

認知症の場合、布団をベッドにしたり、寝室を大きく模様替えしたりという生活環境の急激な変化は、混乱を招き、認知症が進行する要因となることから、適切ではありません。大切なことは、「規則正しい生活」と「見守り機能の強化」です。週に三度は、配食のお弁当を申し込めば、その時に見守り・安否確認ができます。外出機会が減っているのであれば、「デイサービスは毎週水曜日」として、その意識づけを行うこと、薬の飲み忘れをなくすように、訪問看護や訪問診療を検討するなどです。

二つ目の目的は、認知症が進行した場合のグループホームや特養ホーム、老健施設、高齢者住宅などを検討しておくことです。これはケアマネジャーさんにも相談しながら進めます。離れて暮らしている場合、「親の自宅の近く」だけでなく、「子供家族が住んでいる地域の施設・住宅」も合わせて、どのような介護施設、高齢者住宅があるのかを検討しましょう。

一回目の介護休業で、これをしておくだけで、家族の心理的負担はずっと軽減されます。

もう一つ、家族の重要な役割がモニタリングです。

この初期認知症の高齢者で最も気を付けなければならないのが、「物忘れによる失火」が発生したり、「特殊詐欺などの犯罪」に巻き込まれることです。火災になると、自分の家だけでなく、周辺にまで多大な迷惑をかけることになります。

「鍋に火をかけていたのを忘れて、そのまま外出してしまった」

「ストーブの近くに新聞を出しっぱなしにして、燃え移って火事になった」

「特殊詐欺に騙されて、ニセモノの銀行員に通帳や印鑑を渡してしまった」

これは、軽度認知症でも、十分にありうることです。

【古いストーブやコンロは危ないから、安全機能の高いものに替えた方がいいな…】

【非通知や知らない電話番号は着信拒否のできる設定にしておこう…】

【見守りのために、カメラ付きの多機能電話を導入しよう…】

失火などのリスクを想定しながらモニタリングすると、色々と見えてくるはずです。

介護休業期間中は、一緒に生活をして、新しいコンロやストーブ、多機能電話の使い方などもモニタリングしましょう。それと同時に、むかし話と一緒に、「介護のこと」「お金のこと」「これからの生活のこと」など、親とたくさん話をしましょう。

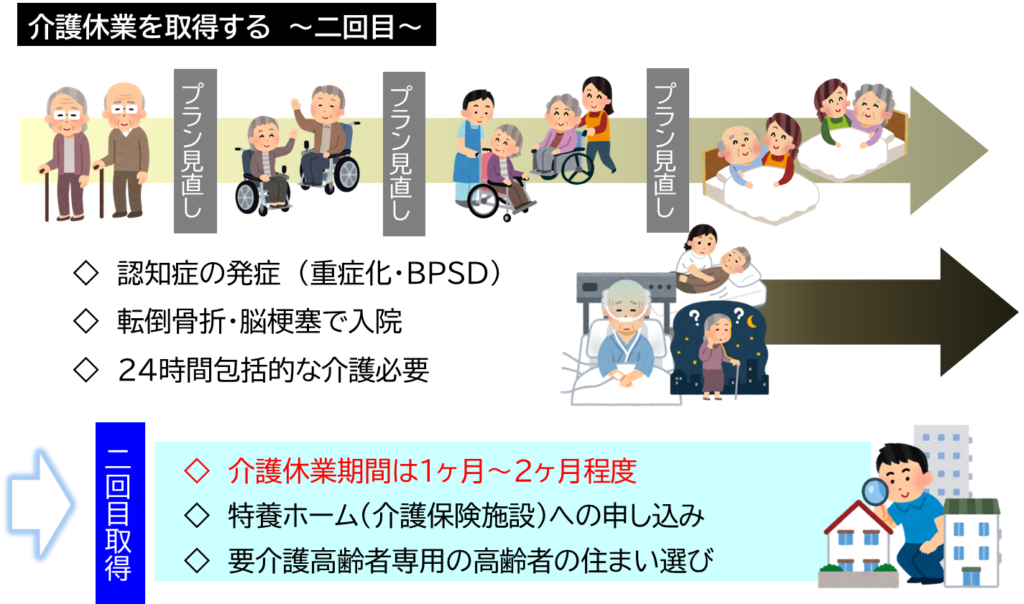

二回目の介護休業の取得

一回目の介護休業取得で、生活環境の土台を整備し、あとは要介護状態の変化に合わせて利用するサービスの調整しながら、できるだけ長く、安全に、快適に生活を続けられるよう見守りを続けていくことになります。

長めに取得した一回目の介護休業期間中に、ケアマネージャーさん、訪問介護のサービス担当者と色々な話しましょう。自分達の希望、親の希望、要介護状態が重くなって自宅で生活できなくなるケース、どんな施設・住宅があるのか、いろいろなことがわかってくるはずです。ここで、「自宅で生活できなくなったとき、どうするのか」「どんな方法・施設・住宅があるのか」を勉強し、いくつか見学しておくだけでも、気持ちの余裕も全く違ってきます。

そして、実際に、「認知症が進行して、自宅で生活するのが難しい」と判断した時に、二回目の介護休業制度を取得することになります。ここで、また一ケ月程度、介護休業を取得して、特養ホームへの申し込みや介護機能の整った要介護高齢者専用の高齢者住宅へ入所します。

この記事へのコメントはありません。