家族向けのセミナーでは、『親の介護の準備は何をすればいいか』という話をします。

一方で、「あんなとき、こんなとき」といくら考えても、その通りにはならないということも事実です。 認知症になるケースもあれば、脳梗塞で入院して突然、寝たきりになるケース。75歳で要介護になる人もいれば、90歳を超えても元気に自立した生活を送っている人もいます。いつ、何が原因で、どのような要介護状態になるのか、どの程度の要介護期間になるのかは一人一人違います。

それによって、どの程度お金が必要になるのか、家族の生活環境や負担も変わります。

親の介護というのは、『子育て』以上に、千差万別です。

『親の介護は、介護が必要になった時に考えればよい』

『事前に、あれこれ考えていても、意味がない』

最近は、そう達観じみたことをいう人もいますが、これは大間違いです。

そんなふうに、考えることを辞めてしまうから、『イザ!! 介護』の気に、何をすればいいか、どうすればいいかわからずに、パニックになってしまうのです。

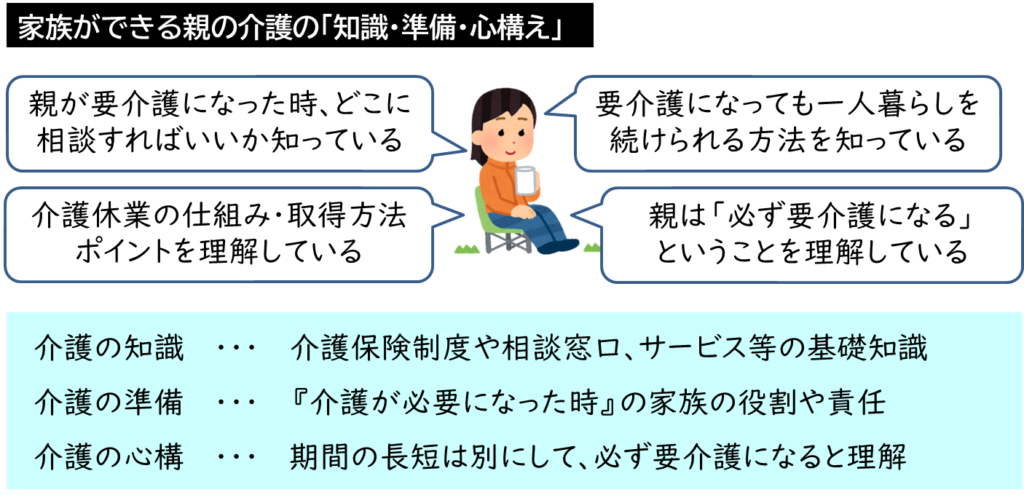

『介護のシミュレーション』ではなく、『知識・準備・心構え』のポイントを知る

介護に関する情報番組やニュースが増えてきました。

『元気だと思っていたのに、突然、認知症がわかってパニックに…』

『老人ホームへ入ったのに、トラブル・倒産して途中退去となって困った・・・』

親の介護でトラブルに見舞われて、家族が疲弊しているトラブル事例や『親の介護を経験した芸能人の体験談』も、よく目にします。セミナーでも、テレビで紹介された事例をあげて『そうならないようにどうすればよいか…』と質問される方もいます。

多くの人が、「親の介護対策」で疲れてしまうのは、テレビでやっていたケースを「自分だったらどうするか…」と自分に当てはめてシミュレーションしてしまうからです。述べたように、親の介護は千差万別ですから、「あんな時・こんな時」と、どれだけシミュレーションしても、その通りになることはありません。また、芸能人の呼ばれる人たちは、一般のサラリーマン世帯とは資産も働き方も全く違いますから、「この人も介護で苦労されたんだなぁ…」という程度で、あまり参考になることはありません。

親の介護対策の基本は「ケース検討」「他人のケースを自分に当てはめること」ではなく、「知識・準備・心構え」のポイントを理解することです。

① 介護の基礎知識を知る

ひとつは、介護保険制度や相談窓口などの基礎知識を知っておくことです。

『親が要介護になったときに、どこに相談すればいいか知っている』

『認知症かな? と思ったときに、どこに相談すればいいか、わかっている』

『要介護になっても、一人暮らしを続けられる方法をしっている』

『認知症や重度要介護になれば、どのような施設や住宅があるか知っている』

それだけでも、心の余裕はまったく変わってくるはずです。

② 介護に向けた家族の準備

二つ目は、介護に向けた家族の準備です。

それは、お金やモノではなく、親が介護になったときに、家族の役割や果たすべき責任を理解し、必要な準備をすることです。繰り返し述べてきたように、家族の役割は、オムツ交換をしたり、お風呂に入れたりと「親を介護すること」ではありません。家族の役割、責任は、「親の要介護状態に合わせて、生活環境を整えること」です。

働いている人には、そのための介護休業制度があります。

会社の介護休業制度を理解しておくこと、第二章で述べたように、どんなとき、どのように介護休業を取得すれば最も効率的・効果的に生活環境整備ができるのかを理解しておけば、その状況に合わせて、余裕を持って対応することは十分に可能です。

③ 介護に向けた家族の心構え

三つ目は、介護に向けた家族の心構えです。

「親が寝たきりになったら…」「認知症になったら…」

不安に思っている家族は多いと思いますが、それは意味がありません。

期間の長短は別にして、突然死でない限り、親は必ず要介護になります。わたしは結婚しているので、四人の親がいましたが、そのうち三人は要介護に、うち二人は認知症でした。それが平均です。「要介護・認知症になったら‥」ではなく、「いつか必ず、要介護・認知症になる」と考えなければならないのです。

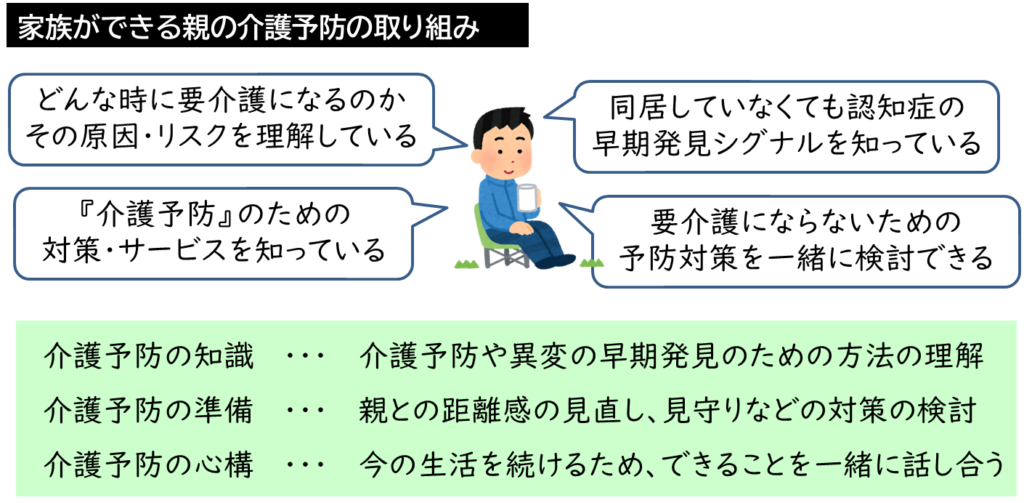

『要介護になるのは避けられない』が、遅らせることはできる

述べたように、高齢者が加齢や疾病によって、要介護や認知症になることは避けられません。筋力や視力が弱くなる、骨がもろくなる、認知症のリスクが高くなる、これは自然の摂理です。時間の長短は別にして、多くの人は一人で生活できない介護が必要な状態になります。

ただ、要介護になるのを、遅らせることは十分に可能です。

それは認知症も同じです。認知症の発症を完全に食い止めることは不可能ですが、「早期発見」によって、できるだけ長く、自立した生活を営むことは可能です。生活環境や家族の努力によって、要介護になる期間は大きく変わります。

「どんな時に要介護になるのか、その原因やリスクはなにか」

「介護予防のための対策・サービスにはどのようなものがあるか」

「転倒・骨折事故を防ぐために、どのような点に気を付ければよいのか」゜

「同居していなくても、認知症を早期発見できるシグナルは何か」

家族にできることは、たくさんあるのです。

親の介護の基本は、介護になった時にどうするかではなく、できるだけ長く、元気に今の自立した生活を続けてもらうことです。

子どもの立場からみた「親の介護対策」は要介護になる前の対策が八割です。

何も大変なことをやれ、準備しろといっているわけではありません。それがわかっているだけで、要介護になったらどうしようと不安にかられることも、イザ介護のときに慌てる必要もなくなります。

この章では、そのポイントについてお話していきます。

>>>>新連載 介護離職をしない、させない社会へ (TOP)

この記事へのコメントはありません。