もう一つの問題は、財政です。

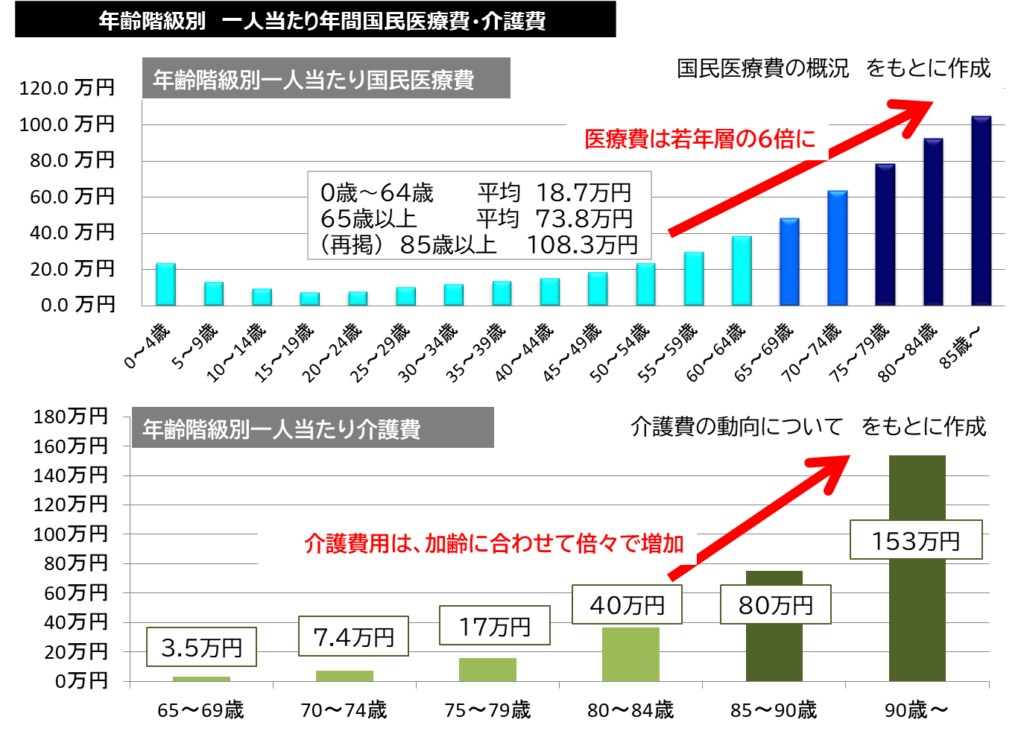

0~64歳までの国民医療費は、一人平均年間18万円程度ですが、65歳を超えると74万円、85歳以上では108万円となります。それは、糖尿病、高血圧などの生活習慣病や、それを起因とする心臓病、脳血管障害によって、日常的に医療を必要となる人が増えるからです。

同様に、一人当たりの介護費用も、75~79歳では17万円程度ですが、80~84歳では40万円、85~89歳では80万円、90歳を超えると153万円と倍々に増えていきます。

日本が恒常的な財政赤字の体質が改善されない要因は、バブル景気崩壊の余波、失われた30年にあると考えている人が多いのですが、最大の理由は、高齢化に伴う社会保障費、特に医療介護費の増加です。

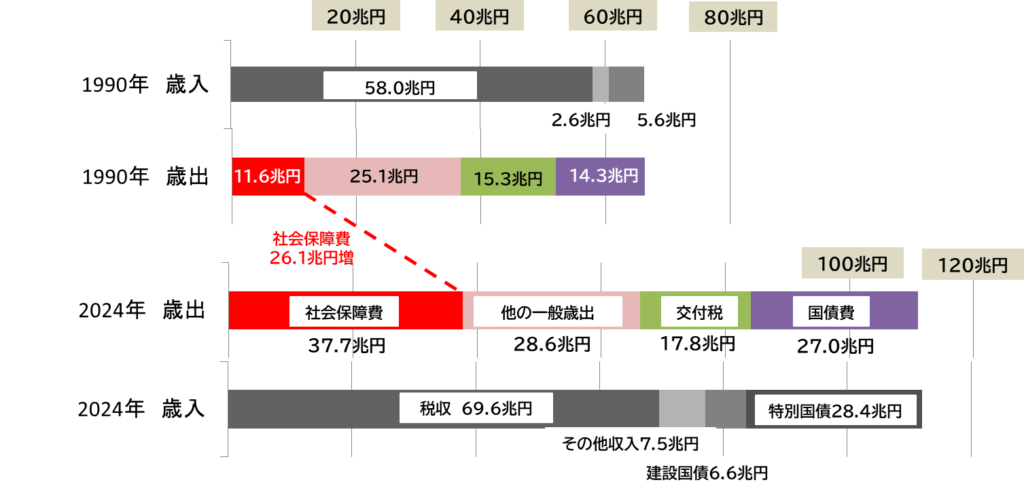

1990年の国の財政(歳入歳出)と2024年の財政を比較してみましょう。

1990年の税収+その他収入は、合わせて60.6兆円でした。

この時期は、特別国債、俗に言う赤字国債は、石油ショックや湾岸戦争など、何か特別なことが起きたときにのみ発行されるもので、恒常的なものではありませんでした。そのため予算で計上されていません。歳出を見ると、社会保障費は11.6兆円、防衛費や教育費などその他歳出は25.1兆円です。

これに対して、2024年には税収+その他収入は合わせて、77.1兆円と、1990年と比較すると15.5兆円増えています。しかし、それ以上に増えているのが社会保障費です。1990年の11.6兆円から37.7兆円へと26兆円増になったため、それまでは特別なときにのみ発行されていた「特別国債」は、1995年から、恒常的に発行されるようになりました。その額は28.4兆円です。つまり、社会保障費の伸びを赤字国債で賄ってきたというのが実態です。

この先も、社会保障費はどんどん増えていきます。

厚労省や財務省が共同で試算した「2040年を見据えた社会保障の将来見通し」によると、国民医療費は2018年の39.2兆円から、2040年には68.3兆円に、介護費用は10.7兆円から24.6兆円になると試算しています。2040年には社会保障費の国庫負担だけで54兆円規模になります。

経済は様々な要因によって好景気・不景気が波のように循環するため、税収もそれに合わせて変動します。2025年の予算案は、好景気になると予測し、78.4兆円の税収を見込んでいましたが、アメリカのトランプ大統領の相互関税政策によって、景気悪化は避けられず先行き不透明です。一方の、医療・介護費は好景気、不景気、税収高に関わらず、直線的に増え続けますから、赤字幅は更に増えると見込まれています。一時期、日本は「プライマリーバランスの黒字化」を国際公約としていましたが、それは夢のまた夢、遠い話だということがわかるでしよう。

「日本は資産も多くバランスシートは健全だ」

「100兆円くらい赤字が増えても大丈夫」

という人がいますが、あくまでそれは現状の話です。

短期的な景気浮揚策と、長期的な社会保障費の増加への対応は分けて考えなければなりません。「後後期高齢者1000万人時代」は2040年がピークではなく、2070年代まで続くからです。毎年、50兆円、60兆円という赤字国債を、この先40年、50年先まで発行し続けることは不可能です。

また、これは国だけの問題ではありません。社会保障負担は個人だけでなく企業の負担も増えます。それをいまの80%、2060年には65%に減った現役世代を中心に負担しなければならないのです。いまの制度を続けるには、消費税25%だけでなく、現役世代の市民税や固定資産税、保険料負担も、いまの二倍程度にはなるでしょう。そうなると、経済は破綻し、地方都市では、どんどん住民、特に若い世代が逃げ出し、自治体の機能そのものが崩壊することになります。

それをすべて国の赤字国債で賄うとなると、年間80~90兆円規模です。それを半世紀続けても、日本の財政は問題ないと言えるひとはいないはずです。

これは、悲観的な予測ではなく、これから確実にやってくる未来です。

「無駄な公共事業や防衛費を削って、社会保障に回せ」という人もいますが、仮にそれらをすべてゼロにしても社会保障費の増加額には追いつきません。現在の社会保障制度が財政的に、高齢者の増加、介護需要の増加に耐えられないことは明らかであり、言い換えれば、いまの医療介護制度は続けられないということです。

この記事へのコメントはありません。