これから激増する後後期高齢者に対応するためには、それを支えるために人材と財源が必要です。今でも介護人材不足、社会保障の悪化が叫ばれていますが、この先、50年、60年に渡って、どちらも、ますます足りなくなるということです。

また、この人材不足と財政不足はリンクしています。

「介護人材不足の解消のために介護報酬を上げろ」という声は大きいのですが、報酬を上げると介護保険財政はさらに悪化、それは増税や保険料の値上げに直結します。「景気が悪くなれば介護に人も戻ってくるだろう」という人がいますが、景気が悪化すれば税収や社会保険料収入の低下につながります。

自治体によっても課題は違います。

東京など大都市部は財源があっても、介護人材の確保がより困難になりますし、逆に地方では「高齢者ばかり」「介護以外の仕事がない」となれば財政が持ちません。これは、あと10年内の話です。何らかの方法で、経済を活性化しつつ、介護人材を確保し、かつ高齢者医療・介護費用の圧縮をすすめていかなければならないのです。

しかし、それはそう簡単なことではありません。

国はいま、医療介護費圧縮のために何をしようとしているのか。

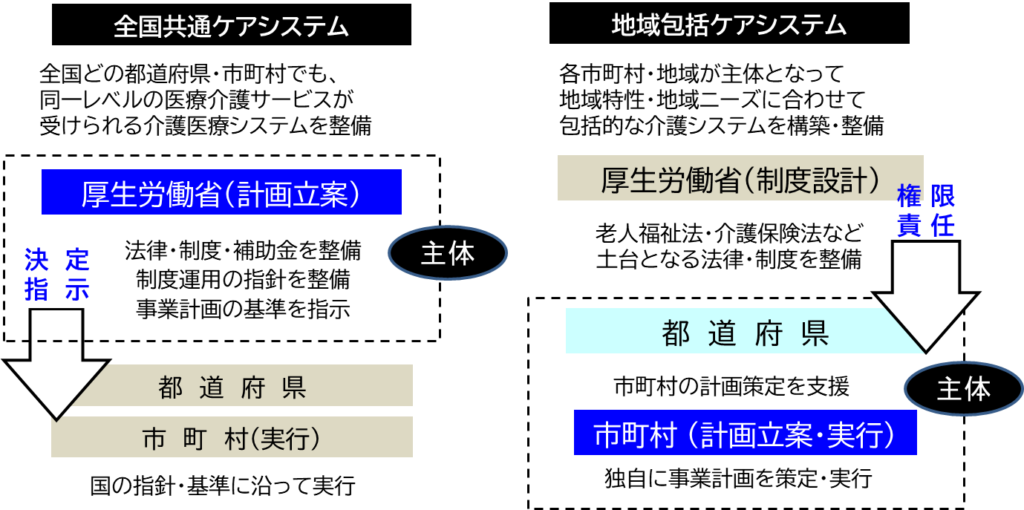

そのための一つの方法が、地域包括ケアシステムへの転換です。言葉だけは聞いたことがある人も多いでしょう。一言で言えば高齢者医療・介護施策の地方分権です。

これまで、高齢者の医療介護体制は、国の指針に基づいて全国一律に整備されてきました。

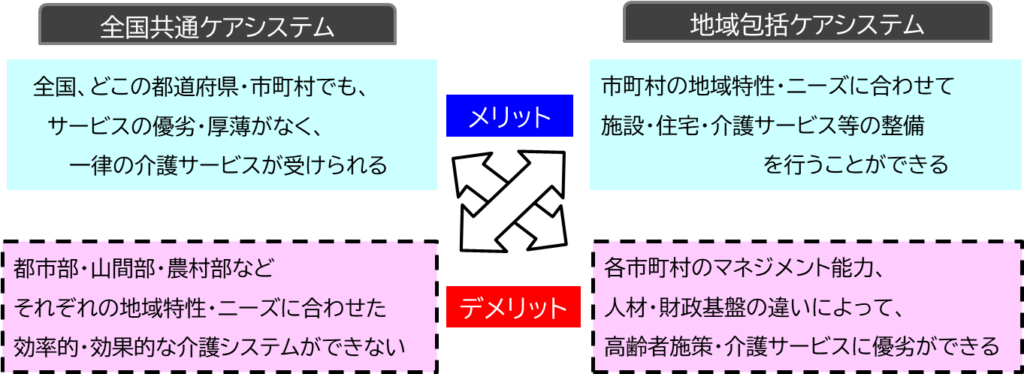

これを「全国共通ケアシステム」と言います。もともと、高齢者介護は、老人福祉施策の中で行われてきましたから、セーフティネットとして、自治体によってその施策に厚薄、優劣がないように、「要介護高齢者1000人に対して特養ホーム100床」という参酌標準を設け、北海道から沖縄まで、全国どこの市町村でも、同じレベルの介護サービスを提供するという考え方です。

しかし、この「全国共通ケアシステム」では、それぞれの地域の特性やニーズにきめ細かく対応することができません。都会と人口密集地と山間部や離島では、必要な介護サービス、介護システムは変わってきます。財政状況や人材確保の状況もそれぞれに違います。そのため、国ではなく、それぞれの基礎自治体(市町村)が高齢者政策の主体となり、高齢者の「住まい・医療・介護・予防・生活支援」が一体的に提供できる、効率的・効果的な地域包括ケアシステムを構築しようという方針に変わったのです。

この地域包括ケアシステムが、本格的にスタートするのが、この2025年です。

今後、高齢者関連の権限・財源の一部は、都道府県や市町村に移されることになります。

地域包括ケアシステムによって破綻する自治体が増える

「地域の介護ニーズに丁寧に対応するには地域包括ケアシステムの方が望ましい」

それは間違いではありません。しかし、同時に諸刃の剣でもあります。

この地域包括ケアシステムは、高齢者施策の地方分権ですから、そのプランニング・マネジメントの責任が国から市町村などの各基礎自治体に移るということです。しかし、「全国共通ケアシステム」から「地域包括ケアシステム」に移行しても、それぞれの自治体で財政問題や人材確保の課題が解消するわけではありません。その結果、それぞれの自治体の取り組みや行政マネジメントの優劣、その財政状況によって、要介護高齢者になった時に受けられる医療介護など高齢者サービスに、大きな格差が生まれることになります。

これは介護格差の問題だけではありません。

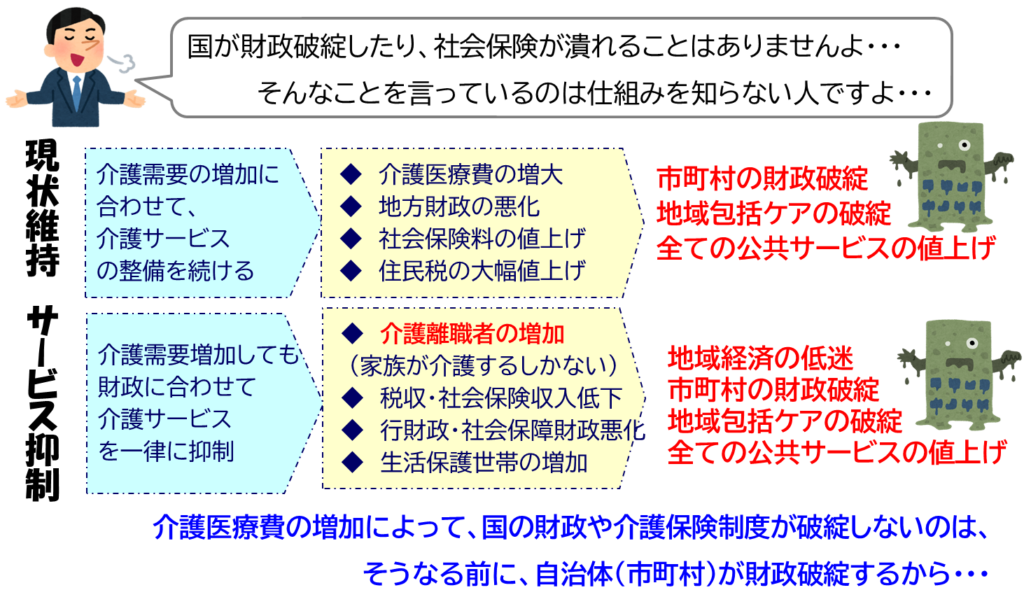

「国の財政は破綻しない」「介護保険や医療保険は破綻しない」と声をあげる人が多いのですが、それは、このまま医療介護費が増加していけば、一番初めに財政が破綻するのは自治体だからです。これまで、破綻した自治体は、北海道の夕張市だけですが、このまま医療介護費が増加すれば、京都市や千葉市など、大都市や政令都市でも破綻するリスクが高くなっていきます。そうなれば、国の強制管理のもので、最高額の税金、保険料で、最低の行政サービス、介護医療サービスの市町村に転落します。そうなれば地方経済はボロボロになって、住民が激減、自治体消滅へと繋がっていくことになります。

2040年には自治体の半数が消滅の危機に瀕すると言われていますが、その引き金を引くのは、この地域包括ケアシステムの失敗です。公的な介護保険制度や医療保険(健康保険)制度は崩壊することはありませんが、域内の医療介護費のコントロール・マネジメントができない自治体は、「財政健全化団体」「財政再建団体」に転落、消滅することになります。

しかし、これも「介護サービスを抑制すればよい」という話ではありません。

介護サービスを一律に抑制すれば、その負担は要介護高齢者だけでなく家族を直撃します。その自治体から出ていく人や介護離職者が激増して、さらに税収は低下、結局、同じ道をたどることになります。

地域包括ケアシステムの推進は、医療介護問題だけでなく、高齢者の住まい、さらにはこの介護離職の予防も含めた総合的な対策が必要であり、自治体にとっても、その存続をかけた厳しい戦いなのです。

この記事へのコメントはありません。