介護人材不足が叫ばれて久しい。

「介護人材が不足しているのは、給与が安いからだ」

「介護人材不足を解消するには、介護報酬の大幅アップが必要だ」

もちろんそれは一つの解決方法であり、間違いではない。

それは、介護の専門性を適切に評価してほしいからだ。

高齢者介護は、高い倫理観とともに、高度な知識・技術に裏打ちされた専門的な仕事だ。特に現代の介護は、ケアマネジメントを土台とした「個別ケア」が求められており、要介護状態や認知症の有無によって、適した排泄方法、入浴方法の検討から、疾病や嚥下機能に合わせた食事の選定、医療看護との連携、認知症高齢者へのコミュニケーションなど、一人一人のアセスメントに基づく介護を行っている。「介護は家族でも行っているのだから、誰にでもできる仕事だ」「オムツ替えなどロボットでもできる」と思っている人は、自分が介護が必要になった時に、そのレベルの素人介護を受ければよい。

しかし、いまの介護報酬では、その高邁な理念を実践するだけの優秀な人材が集まらない。このままでは、「他に仕事がない人のたまり場」のようなイメージが蔓延し、先人たちが積み上げてきた介護の知識・ノウハウは崩壊するだろう。

社会保障財政が厳しいことは十分に理解しているが、要介護・重度要介護・認知症になった時にも、最後まで自分らしく安心して、快適な生活をしたいと願うのであれば、その専門性をもう少し評価し、負担してほしいと、当たり前のことを言っているにすぎない。

ただ、現状をみると、いま介護報酬を上げても介護人材不足や解決、解消しない。

ここでは、数回にわたって、いくつかの論点から介護人材不足にまつわる根本的な課題とその解決方法について考える。

数字で見る介護業界の人材不足と倒産件数の不思議

令和六年の介護関連の有効求人倍率は4.08と、全産業の1.1の約四倍に上る。

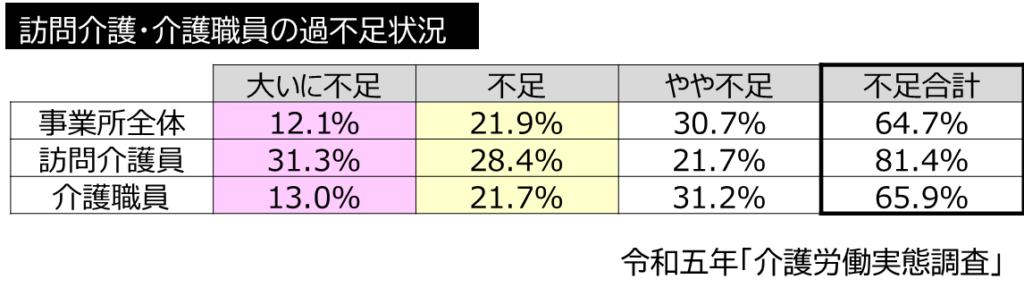

最新の「介護労働実態調査」によれば、介護事業所による介護人材の不足感は、「大いに不足12.1%」「不足 21.9%」「やや不足 30.7%」を合わせると、三分の二の事業者が人材不足を感じているという。特に、訪問介護は81.4%と突出している。

ただ、この数字で注意しなければならないのは、この『人材不足感』の意味やとらえ方は、訪問系とそれ以外では違うということだ。

訪問介護は、「タクシー業」と似ている。利用希望者はたくさんいるので、訪問介護員が増えれば増えるほど、それに比例して事業者収入が増えることになる。その事業形態を考えると、「一人でも多くの訪問介護員が欲しい」となるため、「訪問介護員が不足している」と大半の事業者が答えるのは当然のことと言える。

ただ、訪問介護は、人件費被害の固定費比率が小さいため、訪問介護員が四人以下、利用者が10人以下という零細事業者でも赤字で潰れることはない。「介護人材不足は訪問介護が顕著に高い」というのは、訪問介護員不足で自宅で希望する訪問介護サービスが受けられないというマクロの社会課題ではあるものの、ミクロの経営課題ではないということだ。

一方の通所サービス・介護保険施設・高齢者住宅などでは、利用定員・入居定員対比で「必要な介護職員の数」は決まっている。一定充足していれば、それ以上の介護職員を求める必要はなく、「 不足している」の基準は明確だ。介護職員不足で介護報酬の算定基準や入居者との契約基準を満たせなくなれば、報酬減算や契約違反となるため、サービスの維持・継続が困難となる。

つまり、事業経営という視点でみれば、人材不足への逼迫性は、訪問介護不足より介護職員不足の方が高いということだ。訪問介護の81.4%よりも、介護職員の不足感の64.7%。とくに、介護職員の「大いに不足」「不足」の34.7%が、緊急性、倒産リスクがはるかに高いのだ。

しかし、介護人材不足で、通所サービスや介護保険施設、高齢者住宅が次々と閉鎖しているかといえば、そうなってはいない。

令和六年の介護サービス事業の倒産は172件と過去最高を更新しているが、介護サービス事業者は全体で25万ともいわれており、倒産率は0.07%、休廃業をすべて含めても0.3%しかない。倒産要因をみると、販売不振(売り上げが少ない)、既往のしわ寄せ(資産を使い果たす)、放漫経営などが九割を超え、「介護人材不足による倒産」は、一件もない。

これは、どういうことだろう。

この介護人材不足の問題は、地域によって差があることが知られており、地方よりも東京や大阪などの都市部での介護人材不足が顕著だと言われている。それは介護以外にも、たくさんの仕事があるからだ。バブル崩壊やコロナからの復興によって、ようやく景気が上向きになっていることもあり、都市部での介護人材確保は困難を極めると聞いている。

また、2040年には重度要介護発生率が顕著に高くなる後後期高齢者が1000万人を超え、それを支える20歳~64歳の労働人口が、少子化によって減少していくことを考えると、将来的には介護人材が不足すること間違いないだろう。

ただ、現状を見ると、介護の有効求人倍率は四倍を超え、通所や高齢者住宅、介護保険施設などの事業者の介護職員の不足感は六割、中でも「大いに不足+不足」という危機的な状態の事業者が三分の一を超えているにもかかわらず、「介護人材不足で倒産」というケースは一件もないのだ。

つまり、「ハローワークで募集しても一件も応募がない」ということは事実だが、事業運営に必要な介護人材は確保されているということになる。

その背景にあるのは、非正規の派遣労働者、紹介事業者の増加だ。

続く<<< 介護人材不足解消の処方箋Ⅱ ~介護看護の紹介・派遣業の禁止②~

<<< 介護のニュースを読む、ベクトルを掴む (TOPへ) >>>

この記事へのコメントはありません。