東京都議会議員選挙が終わった。

全国の地方選挙にも共通することだが、地方議員には権限の及ばない消費税減税や社会保険料削減ばかりが前面に押し出され、東京都が抱える政策課題というものが、見えてこない。

「都民税が高いから削減を…」「物価高の対策を…」

これも、右から左まで、政党に関わらず、その訴えの内容も対策もほとんど同じだ。

もう一つの横並びは、高齢者介護が全ての政党の政策から消えてしまったことだ。

ほんの10年前までは、国政選挙、地方選挙に関わらず、すべての政党が「特養ホームが足りない」「介護福祉の充実を…」などと競うように第一政策としてアピールしていたが、『介護離職』『ヤングケアラー』『介護人材不足』など課題は山積しているにも関わらず、この数年、政党・候補者誰ひとりとして、高齢者の介護問題に触れようとはしない。まるで、「介護問題は争点としない」とすべての候補者が協定を結んでいるかのようだ。

今年からスタートする地域包括ケアシステムによって、高齢者の医療介護問題の主な舞台は地方自治体へと移行するのだが、今回の都議会議員選挙でも、東京都の介護の未来はまったく争点には上がらなかった。

ただ、東京都の高齢者介護には課題ないのかと言えばそうではない。

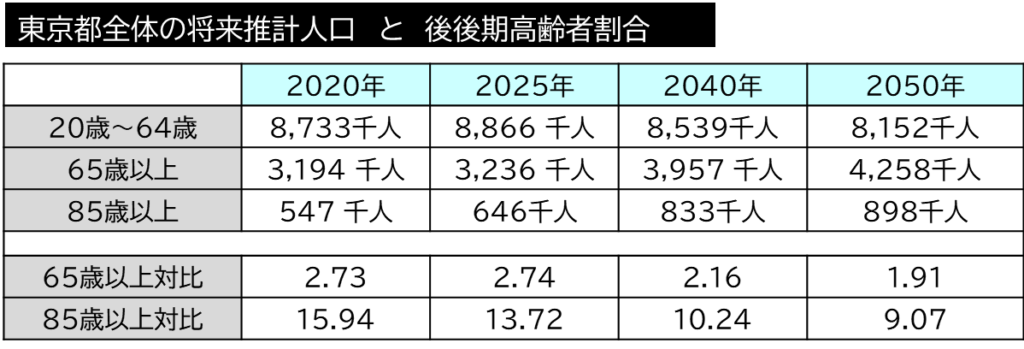

東京都内では、この2025年から後後期高齢者が一気に増加することがわかっている。今後、全国各地で介護崩壊が起きると言われているが、その先鞭を切るのは、間違いなく東京だ。

東京23区内で介護人材不足が顕在化する

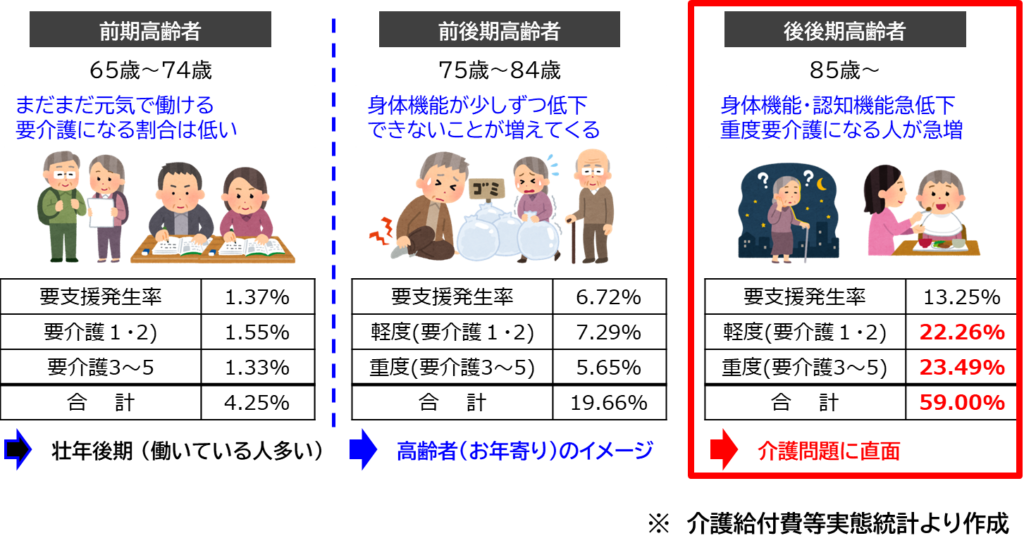

繰り返し述べているように、介護需要増加の指標となるのが、「85歳以上の後後期高齢者の増加」だ。それは、85歳を超えると、骨折や脳梗塞と言った怪我や病気がなくても、身体機能・認知機能の加齢低下によって、要介護発生率、特に重度要介護発生率や認知症の発症率が顕著に高くなるからだ。後後期高齢者は、介護保険がスタートした2000年には230万人程度だったものが、2020年には600万人を突破、あと10年後の2035年には1000万人に近くなる。その六割は要介護に、四人に一人は、要介護3以上の重度要介護になる。

この急激な増加は「団塊世代」の後後期高齢化がその主たる要因だが、一時的なものではない。この後後期高齢者1000万人時代は、半世紀後の2075年まで続くことがわかっている。

これを支える側の人的・財的な供給力は20歳~64歳の「勤労世代」だ。

それは介護の担い手としてだけではない。この世代の人たちが働いて、社会保険料や税金を納めることで、財政的にこの「後後期高齢社会」を支えることになる。しかし、その数は2020年には5800万人だったものが、2040年には5400万人に、2060年には4400万人へと一気に減少していく。介護崩壊の誘因となるのは、この「需要世代(後後期高齢者)」と「供給世代(勤労世代)」のアンバランスの拡大だ。

ただ、この問題は東京都内といっても、23区内と郊外の市とでは事情が違う。

まずは、東京23区内で、この「需要」と「供給」のバランスがどうなるのか、見ていこう。

表に示した数字は、85歳以上の「後後期高齢者」を、何人の「20歳~64歳人口」で支えているかを表したものだ。豊島区では、2020年の19.79から、2025年でも18.23、2040年でも17.19となっており、2020年 ⇒ 2040年の20年で2.6ポイントしか減っていない。一方の中央区では、2020年には28.52だったのが、2040年には17.65と10ポイント以上下がることがわかっている。足立区や葛飾区と言った下町では、いまでも14程度だが、2040年には10を切って、一桁台に入っていく。

全国平均が、2020年(11.3)⇒2040年(5.8)であることを考えると、23区内の数値は高い。しかし、東京都は経済の中心地であり、圧倒的に民間企業に勤める人が多く、他に仕事がたくさんあるため、給与水準や待遇の悪いエッセンシャルワークの仕事に従事する人の割合が低くなる。結果、いまでも東京都内では比率が半分以下の秋田県(6.4)や高知県(6.7)よりも、介護人材不足が深刻化しているのだ。この傾向は、これからも続くだろう。

東京の近郊市から介護システムが崩壊する

更に、深刻な問題を抱えているのが23区外の市町村だ。

表を見ればわかるように、多くの近郊市で、その数字は2040年には2020年の半分以下となる。一気に1/3程度になるところもある。この5~6という数字は、いまの秋田や青森と同程度か、それより低い数字だ。

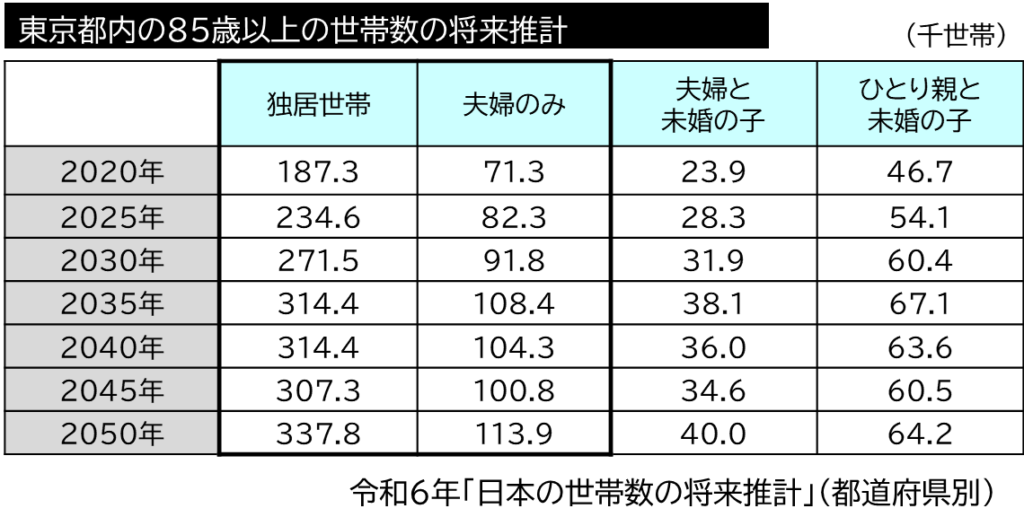

これは、東京都内の近郊市では、これから一気に後後期高齢化が進むということを示している。そして、そのほとんどは、後後期高齢者の独居、もしくは夫婦世帯だ。

この東京近郊の市に暮らす85歳以上の後後期高齢者は、高度経済成長の時代に、東京23区内の会社に勤めるために、地方から出てきた団塊世代、核家族が中心となっている。同様にその子供たちも、高校・大学を卒業し、結婚すれば家を出ていくため、夫婦だけの世帯となり、一人がなくなれば独居世帯となる。

東京都内の85歳以上の独居世帯は、2020年の187.3千世帯から、2025年には234.6千世帯、2035年には314.3千世帯へと、あと10年で一気に増加する。これに夫婦のみの世帯を加えると、後後期高齢世帯の3/4が後後期高齢者だけの世帯となるのだ。

いまでも、65歳以上夫婦の「老々介護」が問題となっているが、あと10年後には、どちらも重度要介護、認知症という「重重介護」「重認介護」が当たり前になるということだ。

この介護需要の激増に対して、支える側の社会保障資源は人材・財政共に減っていく。

供給世代の人口は、ほとんどの市で、2040年には2025年比で10%以上、青梅市では25%減、あきる野市や福生市でも20%に近い減少となる。働く世代の介護保険料や市民税収入、固定資産税収入が減少するため、高齢者の介護保険・後期高齢者医療保険の保険料を上げざるを得ない。

しかし、それはそう簡単ではない。年金受取額が月額10万円以下の人が全体の半数を超える。ここに介護・医療の保険料、固定資産税や都民税・市民税が加われば、相応の預貯金がなければ、高齢者は生きていくだけでも精一杯。要介護になっても一割負担が支払えず、介護や医療が受けられないという人が、全体の二割、三割、それ以上になるだろう。

この地域では、介護人材不足も、これから一気に加速する。

この後後期高齢者対比5~6という数字は、いまの青森や秋田と同程度だと述べたが、介護人材確保のしやすさという面では全く違う。秋田や青森などの地方都市では、民間企業が少ないため、公務員やエッセンシャルワークに従事する人の割合が高いからだ。しかし、この東京近郊市では、比勤労世代の多くは23区内に働きに出てしまうため、エッセンシャルワークに従事する人の比率は低くなる。「東京一極集中」と言っても、東京の郊外に移住して、そこで介護の仕事をするという人はいない。20代~30代の介護人材の確保は、困難を極めるだろう。

23区内も同じことが言えるが、品川区のように「介護報酬の削減分を区の単費で補填する」などの独自の対策は可能だ。お金のある区では「介護従事者に対する家賃補助」など、なりふり構わない対策を行うだろう。しかし、お金がなければそれもできない。「介護報酬を上げろ」という声は大きいが、介護報酬を上げると、比例して市町村の負担分も増加し、財政の首を絞めることになる。市の収入の土台である市民税、固定資産税が減少し、介護保険料の値上げにも限界があり、地方自治体は独自での赤字地方債の発行はできない。2025年からスタートする「地域包括ケアシステム」によって、高齢者医療介護は自治体責任となるため、国からの赤字補填の支援は受けられない。

このアンバランスによる介護崩壊は、全国に波及することになるが、後後期高齢化が一気に進む都市部近郊、特に東京都の周辺市から始まるという意味がご理解いただけるだろう。そのターニングポイントはこの2025年だ。この東京郊外の市町村に暮らす人たちは、10年後には高額な介護保険料を支払うだけで、要介護状態になった時には最低限の介護も受けられないだろう。

これは、遠い未来の話をしているのではない。

短ければあと5年、長くとも10年内には確実に起きることだ。

もしあなたが、介護サービス事業者であれば、あなたの住んでいる地域の人口動態・アンバランスが、10年後、20年後にどのようになるのかを調べて見ることをお勧めする。それぞれの市町村・都道府県の労働環境、自治体の財政状況などもわかるはずだ。目を覆わんばかりの数字がみえてくるはずだ。

しかし、そのことは国会議員だけでなく、地方議員も誰も言わない。

支える側と支えられる側の人口のアンバランスによって、今の給付水準、負担水準をそのまま維持することも困難な状況の中で、介護報酬を下げて、所得税や都民税を下げて、介護サービスを充実させ、介護給与を上げるなどということが本当にできると思っているのだろうか。

自治体の介護崩壊は、財政破綻つながり、急激な人口流出、企業流出を招く。それは東京の近郊都市や大都市でも避けられない。それが全国各地で起これば、国の財政も無事ではいられないだろう。

わたしは経営コンサルタントの役割は、クライアントに「いいこと」ではなく、その事業の「リスク・課題」とその処方箋を伝えることだと考えている。経営コンサルタントが万能でないのと同じく、少子化や人口アンバランスの責任すべてが政治責任というわけではない。ただ、政治家の役割は、この人口アンバランスによって想定される課題・リスクを国民に伝え、その対応策を示すことだろう。それとも、彼等には5年、10年先のこともわからないのだろうか。

今週からは、参議院議員の選挙期間がスタートしている。

その候補者は、522人に上るという。どこか一つの政党、一人の政治家でも、そのリスクに気付いて、対策の必要性を訴えてくれればよいのだが、それさえも今の政治家に望むのは難しいのだろうか。

皆様は、どうお考えだろう…

この記事へのコメントはありません。