親子と言っても、成長につれて、関係性・距離感は少しずつ広がっていきます。

幼児期は、関係は一体的で、子供はすべて親がかりです。

これが思春期・反抗期になれば、心理的に独立します。

そして就職をすれば経済的に独立。

実家を出て一人暮らしをすることになれば、電話をするのは、月に一度程度となります。

結婚をすれば世帯が独立。そうなれば、電話をするのも数か月に一度、特別、用事がない限り連絡しないという人も多いでしょう。

子供ができれば、育児・子育てに更に忙しくなりますから、田舎の両親に会うのは、お正月とお盆だけ。毎年帰省している人もいれば、バタバタと忙しくて、たまに電話はしているけれど、数年会っていなないという人もいるかもしれません。

これは当然のこと、自然なことです。

これは、独身のまま親と同居していても、同じです。

親子の関係は、変わらなくても、自分が気づいていなくても、成長につれて、親子の関係は、知らず知らずのうちに少しずつ距離が開いていくのです。

そのため、親が75歳を超えて、そろそろ介護のことを考える時期になれば、子供の方から、意識をして、少しずつその距離感を見直していく必要があるのです。

75歳になれば、子供の側から距離感を見直そう

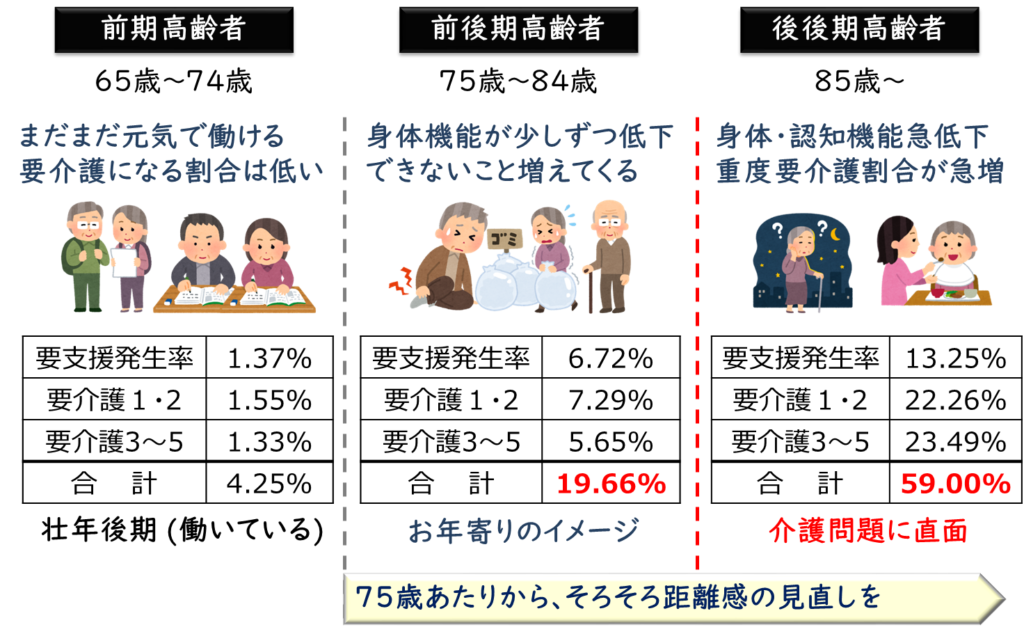

なぜ、75歳なのか。それは、要介護発生率と関係しています。

いまの高齢者の定義は、65歳以上ですが、65歳~74歳までの前期高齢者は、まだまだ元気で働いている世代で、要介護になる割合は4%程度です。

ただ、これが75歳になると、図のように身体機能が低下し、生活上、何らかの支援や介助が必要になる人も20%と5人に一人に。更に、85歳になると、要介護発生率は6割に、四人に一人は重度要介護になるのです。

介護生活に向けての準備という視点で見れば、65歳では少し早いし、85歳では遅い。だから、後期高齢者になる75歳になれば、そろそろ一緒に介護のこと、これからの生活のことを考え始めよう…ということなのです。

これは、親のためではなく、自分のためです。

理由は二つあります。前回のべた「親が要介護にならずに、できるだけ長く、元気に自宅で生活できるようにするため」。もう一つが、「親が突然、要介護になって何もわからない」ということが、ないようにするためです。

ただ、「親のことを知らなければならない」「75歳スタートだ」と、勢い込む必要はありません。「毎週、日曜の夜に電話することにしようか…」「今度のお正月に帰省した時に、いろいろ話をしてみようか…」とかそんなところからスタートです。

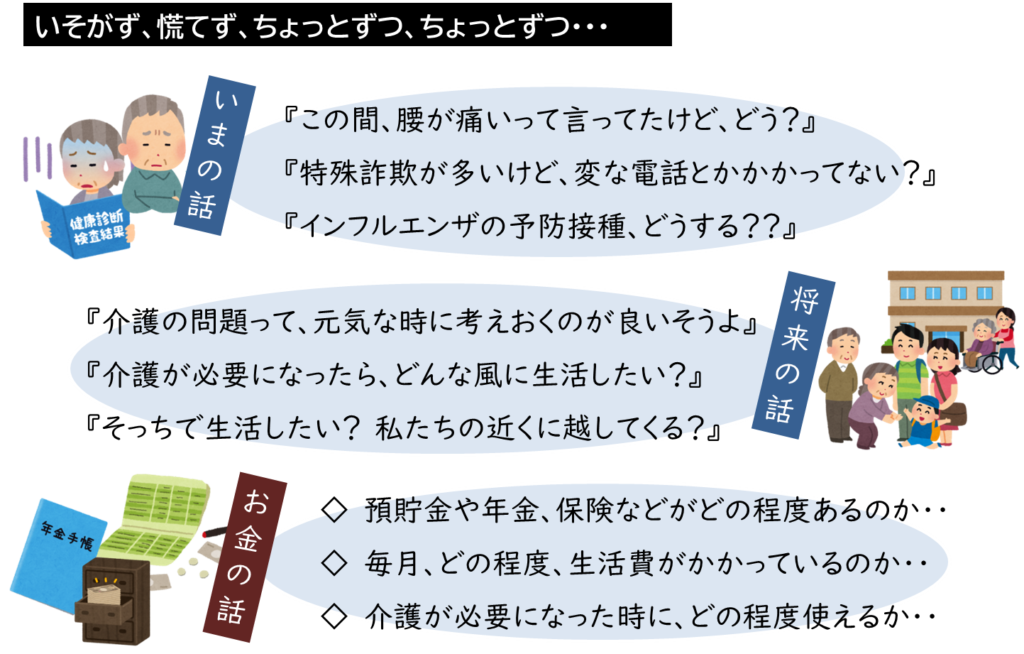

どんな話をするのか。まずは今の話です。

『腰が痛いって言ってたけど、その後どう?』

『ニュースで詐欺が多いって言ってたけど、変な電話かかってない?』

『コロナやインフルエンザのワクチンどうしてる?』

何か変ったこと、困ったことはない? という差しさわりのない話からです。

『今度の選挙どうなるのかなぁ…』『お米や野菜の値段高いよねぇ…』

時事ネタも大切です。

社会への興味や応対によって、認知症の初期症状を図ることができるからです。

それができれば、様子を見ながら、これからの介護の話を始めましょう。

『介護が必要になったら、どんな生活がしたい? 自宅で住み続けたい?』

『介護や将来について、どんなふうに考えてる?』

もうひとつお金の話も大切な問題です。

『預貯金や年金はどの程度あるのか、どんな保険に入っているのか』

認知症になったり、寝たきりになって、話ができないということもあります。これは切り出しが難しいのですが、「友達のお父さんがね…」「テレビでやってたけど…」とか「老後は2000万円必要っていってたけど、ムリだよねぇ」など、話題を作って、それとなく、聞いてみましょう。

まだまだ、親が元気であれば、ここまでで1年かかっても2年かかかってもいいのです。これにはゴールがあるわけではなく、「これだけはやりましょう」というものでもありません。最初は、心配しているよ、気にかけているよということがわかれば、それだけで十分なのです。

最近は、家族でSNSをする人も増えています。既読がついたり、「いいね」だけでも、家族の距離はぐっと縮まります。それが、親子の介護対策の最初のステップです。

>>>>新連載 介護離職をしない、させない社会へ (TOP)

この記事へのコメントはありません。