介護の効率性を追求する(Ⅰ) ~介護業務は効率化できるか~ より

介護サービス事業は、営利事業でありながら、公的な介護保険制度に基づいて公的価格が定められている他に類例のない特殊な事業です。「収益性の向上」「労働環境の給与・待遇の改善」「サービスの向上」、どれをとっても、効率性の追求以外に達成することはできません。

その一方で、介護はマンツーマンの労働集約的な非効率なサービスです。またその対象は、日々要介護状態が変動する重度要介護高齢者、予想外の行動をする認知症高齢者ですから、排せつ介助や入浴介助など、介護業務そのものを効率化できるわけではありません。

それを理解しないまま、「一般企業の論理」を縦に、機械的なオートメーション介護を推進すると、見守り、声掛けといった間接介助、臨時のケアに対応する必要な余裕がなくなり、過重労働となって手抜き介護が蔓延し、事故やトラブルが増加することになります。いま、「介護はブラック」と言われているのは、この介護現場をしらない介護経営者の間違った効率性の追求にあります。求められるのは、「介護業務の効率化」ではなく、介護の余裕を効果的に生み出すための「介護労働環境の効率化」です。

まずは、訪問介護から、その方法を見ていきましょう。

訪問介護の効率化にできること

訪問介護を効率的に行うといっても、ケアマネジメントに基づいて提供される、身体介護(排泄介助)30分、身体介護(入浴介助)60分といった訪問介護サービスの内容そのものを効率化することはできません(誰が考えても当たり前です)。訪問介護員の生産性・効率性を上げるためにできる唯一の方法は、介護報酬が算定できる実介護時間を増やすことです。

① 営業力を高めて、手待ち時間を減らすこと

② エリアを絞って、移動時間を減らすこと

③ 専用のソフト・IT化によって、事務の時間を減らすこと

ひとつは、営業力を高めて、手待ち時間を減らすことです。

常勤の訪問介護員がいるのに、午前中に一軒、昼間に一軒、夕方に一軒ということでは、赤字になってしまいます。給与も上げられません。訪問介護には非常勤パートの訪問介護員が多くなる傾向にありますが、朝に一時間、夕方に一時間、それも移動時間は労働時間にはカウントされないため、その2倍ほどの時間を取られることになります。こんな非効率な働き方を選ぶ人は、いないでしょう。

二つ目は、エリアを絞って、移動時間を減らすこと。

訪問介護の介護報酬の一つの課題は、移動時間が報酬算定にカウントされないということです。ただでさえ、一軒、一軒、自宅を訪問するという非効率なビジネスモデルなのに、A地区の訪問の次はバイクで30分離れたE地区の訪問、次の訪問はまたA地区に戻るということでは、介護報酬の対象となる時間を増やすことはできません。

そして、三つめは、事務のデジタル化・IT化です。

介護保険が始まった当初は、各戸に置いてある訪問ノートに記入して、業務後に事業所に戻って訪問記録を書いて、それ以外にもケアマネへの実施記録を書いて…と、同じことをアナログで、何度も記入するという非常に非効率な方法を取っていましたが、最近では、専用のスマートホン用の低価格のアプリがたくさんあり、一度の記入で済み、事業所に戻る必要もありません。事務作業の時間が減れば、介護に費やす時間が多くなりますし、事務所に戻らなければもう一軒、訪問先を増やすこともできます。

訪問介護事業というのは、介護サービス事業の中でも、一人の訪問介護員が、各戸を回ってマンツーマンで介護するという非常に非効率なサービスです。8時間労働の常勤訪問介護員でも、実際に介護報酬がとれる時間帯は、5時間程度だと言われています。だから、カウントされない移動時間や手待ち時間を減らし、実介護時間を少しでも増やすということが、経営の根幹なのです。

当たり前のことができていない訪問介護業界

「経営コンサルタントが、上から目線で偉そうに言わなくても、そんなことは素人でもわかるよ」

そう言う声が聞こえてきそうですが、その通りです。

しかし、この誰でもわかることができていないのが、いまの訪問介護業界です。

それは、零細事業所が圧倒的に多いからです。

この問題については、訪問介護の課題と再生(Ⅰ) ~零細事業者の整理・統合 🔗 でも書いていますが、現在の訪問介護は全国に3万6千あり、そのうち訪問介護員が10人以下の小規模・零細事業所が全体の三割、利用者数が10人以下というところも、14.5%を占めます。この零細事業者が多いことによるデメリットはたくさんありますが、その一つが、この訪問介護が非効率になるということです。

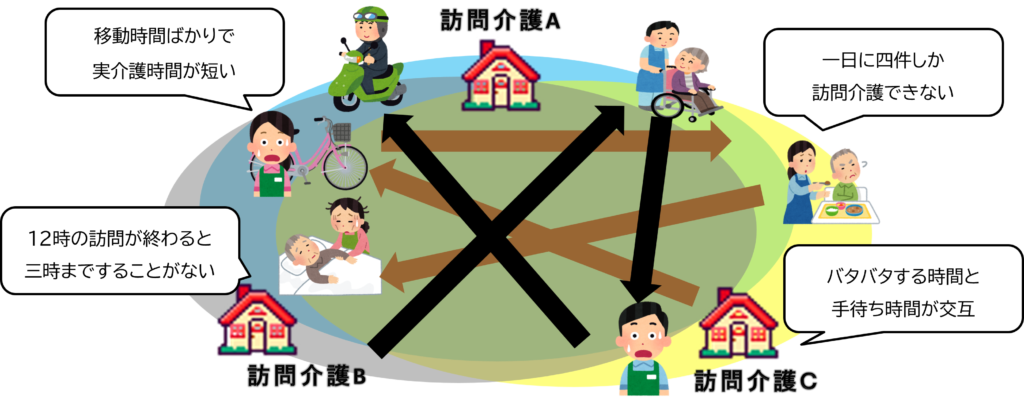

いまの、訪問介護の実情を示したのが上の図です。

訪問介護のビジネスモデルは、報酬算定外の移動時間を減らすためのエリア設定が重要なのですが、零細事業者が乱立すると対象エリアが重なり、どんどん広がっていきます。最近は「訪問介護員が少なくて、受けてもらえない」という地域も増えているため、ケアマネジャーが「受けてもらえる事業者を探す」となると、離れた地域の訪問介護事業者にも声をかけるからです。

一人の利用者に、二社、三社の訪問介護の事業者が入っていることもあります。そうなると、ITのアプリが共有されず、連携や連絡が連絡帳になり、どんどん非効率になります。一方で、同じエリアに複数の零細の訪問介護者がひしめき合っていると、利用者の取り合いになって、手待ち時間も増えることになります。限られた地域の中で、一人の常勤の訪問介護員か一日8人の利用者を介護できるような状況でも、それぞれ零細事業者に分散されるため、4人ずつしか介護できないということになっています。

その結果、どちらの事業者も、介護報酬が得られる実介護時間が短いため収益性が低く、給与も上がらないからスタッフも増えない。スタッフが増えないから事業拡大もできず、収益性が低いままという負のスパイラルに陥っているのです。

この零細事業者のデメリットは、個別事業者(ミクロ)の訪問介護経営だけでなく、その地域・エリア全体(マクロ)の訪問介護の非効率性にも直結します。効率的に訪問介護が提供できないために、無駄な移動時間が多くなり、一人当たりの訪問介護員が提供可能な訪問件数よりも大幅に少なくなってしまう、給与が少ないから地域全体の訪問介護員が増えないという悪循環に陥っているのです。

「一般住宅に対する訪問介護の単価が低い」ということは事実ですが、今の単価でも、ある程度の規模の利用者、スタッフを確保して、効率的に訪問を行うことができれば、収益は確保できますし、常勤の訪問介護員に相応の給与を出すことは可能です。厳しいようですが、それができないのは経営者の責任であり、「お客が10人でも利益が出るように単価を高くしろ」というのは経営者の横暴です。

零細事業者のままでは、収益性の向上にも、事業の継続性にも限界があります。地域の訪問介護でエリアや利用者のすみ分けを図る、将来的な合併を目指して、IT機器の共同購入などを検討するという対策が必要です。

介護の効率性を追求する(Ⅲ) ~高齢者施設・住宅の効率化~ へ続く

<<< 介護のニュースを読む、ベクトルを掴む (TOPへ) >>>

この記事へのコメントはありません。