介護の効率性を追求する(Ⅱ) ~訪問介護の効率化~ より続く

私が介護現場で介護スタッフをしている時、オムツ交換が手早くできることを自慢している同僚の介護スタッフがいました(布おむつの時代)。新人介護職員の頃は、「もう終わったの? すごいね」と思っていましたが、その人のあとに排泄介助に入ると、オムツがバラバラに外れていたり、その機能をはたしていなかったりで、余計に時間がかかり迷惑しました。

「仕事が早い」というのは、一般企業ではよい意味で使われますが、オムツ介助が、手早くできることに意味はありませんし、それが優秀な介護スタッフに求められる能力でもありません。重度要介護、認知症高齢者は、痒いとか痛いとか自分で変化を表せない人も多いため、「便や尿に異変はない」「皮膚にかぶれなどはないか」など、体調変化を早期発見できる知識・能力のほうが有益です。

しかし、介護業務そのものの効率的に行おう(行わせよう)とすると、介護業務の数をこなすことが目的となるため、その些細な変化に気づかなくなってしまう、気づいても対応しなくなってしまうのです。

介護の効率化は、「介護業務の効率化」ではありません。

介護の余裕を効果的に生み出すための「介護環境の効率化」です。

前回は、訪問介護サービスについて、その方向性とポイントについて述べましたが、今回は、特養ホームや介護付有料老人ホームなどの施設・住宅の介護の効率化について考えます。

高齢者施設・住宅の効率性は建物設備設計によって決まる

簡単に建物設計が介護の効率性に与える影響について整理します。

これは、生活動線、介護動線の問題です。

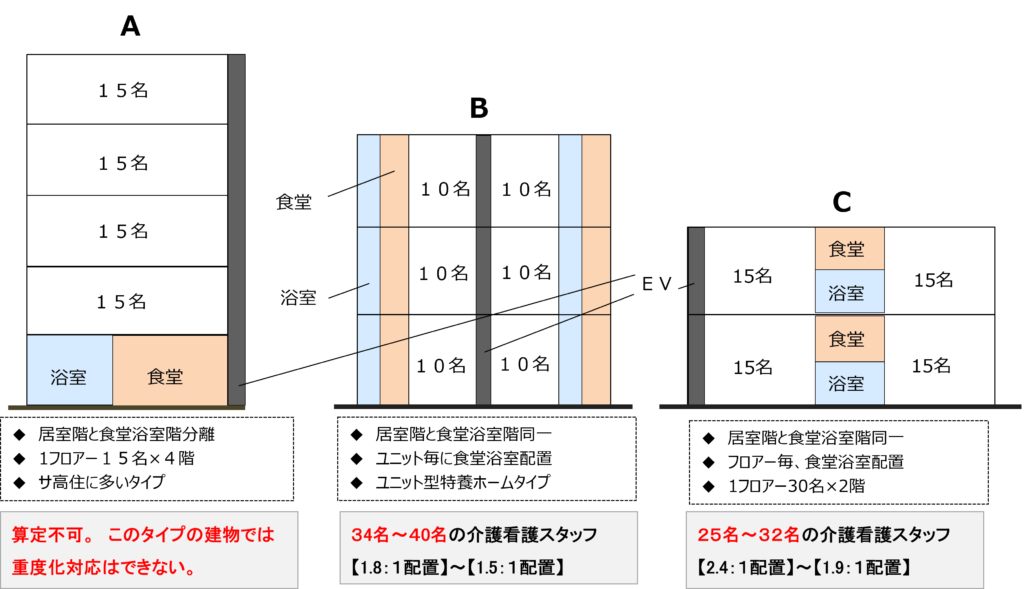

Aのタイプの『食堂・居室分離型』の高齢者住宅は、自立要支援向けで、要介護高齢者には対応できません。その最大の障壁となるのがエレベーター移動です。車いす利用や認知症の高齢者を、介護スタッフが一階まで移動介助、誘導解除をしなければなりません。

食堂までの移動だけに、3人~4人のスタッフが一時間、かかり切りになります。それが往復で、朝・昼・夕と一日三回となると、食事の移動介助だけに介護の労力の多くを使うことになります。サ高住は、ほぼすべてこの『食堂・居室分離型』ですが、介護体制や効率性云々という前に、建物設備が「要介護向け」になっていなければ介護はできないのです。一人で食堂まで降りてこられる自立・要支援程度の高齢者が大半の場合は、まだ対応できますが、この先、重度要介護・認知症高齢者が増えてくれば、悲惨なことになります。特に、排せつ、着替え、洗顔洗面、移動、食事の準備などの介護業務が集中する早朝の時間帯は、とてもまともな介護はできません。

要介護向け住宅というのはB、Cのように居室フロアと食堂フロアが一体となっているのが大原則です。ただ、これも効率性という視点で見れば、全く変わってきます。

Bはユニット型特養ホームに見られる『10人1ユニット』と呼ばれるもので、ユニットケアの理想形と言われていますが、たくさんの介護スタッフが必要になることが知られています。それは、この10人という少ない人数のユニットの中で、食事や入浴などの介護を完結しなければならないからです。特別養護老人ホームの基準配置は、【3 : 1配置】ですが、実際には【1.8~1.5 : 1配置】という二倍近い、介護スタッフが必要になることがわかっています。

それ以外にも、ユニット単位でスタッフを固定するとスタッフの都合に合わせてスムーズな勤務割ができないことや、夜勤帯は他のユニットも介助しなければならないため、状態把握が不十分で、事故やトラブルが増えると指摘する人もいます。このユニットケアに見られる、老人福祉時代の介護政策の悪いところは、スタッフがどうすれば働きやすくなるか、少ない人数で効率的に介護をするにはどのような建物設備設計が有効かということを全く無視して、理想のみを追求したことです。厳しいようですが、介護人材、介護財源が不足する後後期高齢者社会においては、小規模のユニットケアは失敗だったと言わざるを得ません。

個室介護やユニットケアそのものを全否定しているのではありません。

その考え方は素晴らしいものです。ただ、このユニットケアを少し緩めて、Cのように15人1ユニットにするだけで10人程度の介護スタッフが削減できることがわかっています。

これは働きやすさにも大きく関係してきます。例えば、入所定員が60名の場合、3人の介護スタッフで夜勤をすることが一般的ですが、Bタイプの場合、おなじフロアでも片方のユニットにいれば、もう一つのユニットで何が起きているのかわかりませんし、一人が休憩すれば、一人の介護スタッフが二つのフロアを掛け持ちして、走り回って介護しなければなりません。転倒や急変が起きれば大変です。

これがCタイプであれば、一人か休憩しても、それぞれ一人がフロアに残っていますし、また急変や転倒が起きた場合でも、そのフロアを二人で対応すれば、一人が事故対応に専念できます。

この高齢者住宅・老人ホームの効率性は、生活動線、介護動線だけでなく、食堂設計、浴室設計、トイレの設計さらには、スタッフルームの位置やドアの位置や形状など、部材一つにまで及びます。

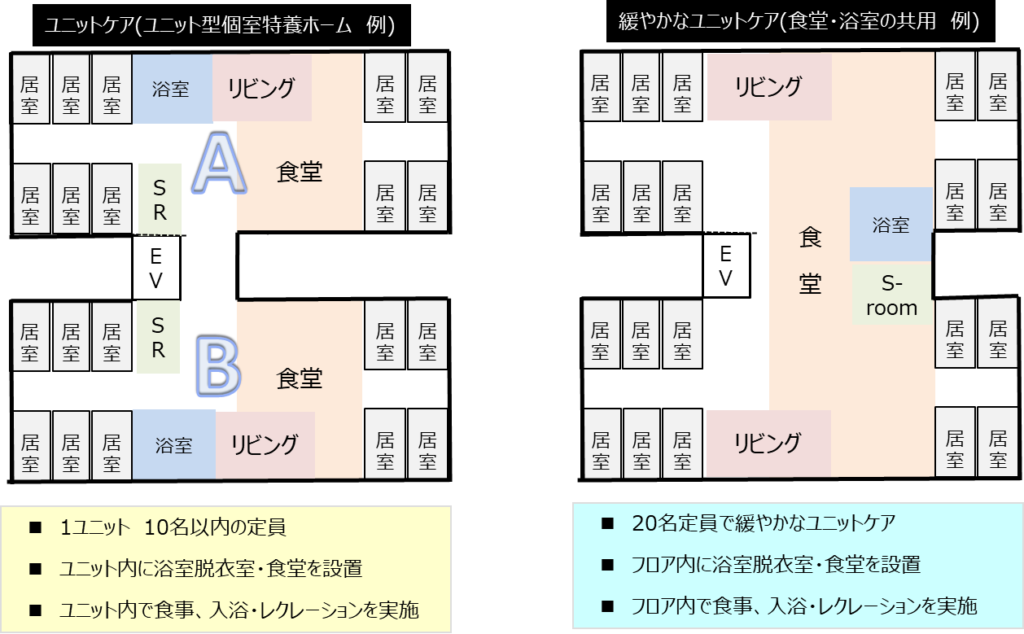

図のように、同じ10人のユニットケアでも、厳格なユニットとするか、食堂や浴室、スタッフルームを共同して20名の緩やかなユニット型にするのかで、介護の効率性やスタッフの動きやすさ、精神的なストレスは、全く変わることがわかっています。

施設や集合住宅での、介護の効率性のポイントは「ワンオペをなくす」ということです。10人を一人で介護するのと、20人を二人で介護するのは、業務量もストレスも全く違います。

介護スタッフの動きがどのように変わるのか、考えてみてください。

対象者を限定することによる効率化

もう一つ、高齢者施設・高齢者住宅の効率化で重要な視点が、対象者の限定です。

要介護高齢者といっても、車いす高齢者から寝たきりの高齢者、独歩の認知症高齢者など、その状態は一人ひとり違います。介護スタッフから見ても、身体介護と認知症介護は全く違うものです。障害者福祉法は、身体障害、知的障害、精神障害などに分かれていますが、それは、それぞれに生活支援、ケアの方法や視点が変わってきます。想定すべき事故やトラブルも違います。

しかし、高齢者介護の分野では、この対象が混同しています。軽度要介護・重度要介護というだけで、身体介護と認知症介護の違いを理解しないまま、同じユニットでさまざまなタイプの要介護高齢者が一緒に生活をして、それぞれにまったく違う介護を、一人の介護スタッフが担っています。

実は、これはとても難しいことで、介護スタッフが過重労働、ストレス過多になる大きな要因です。「認知症介護は、説明しても理解できないし、事故リスクも高いから大変だ」という声がありますが、これは認知症介護が大変なのではなく、認知症の人もそうでない人も一緒に介護しようとするから、トラブルになるのです。このことがわかっていない事業者・経営者は、『対象を広げたほうが入居者が集まりやすい』と、自立要支援高齢者から車いす、寝たきり、周辺症状のある認知症までを同じフロア、ユニットで生活させてしまうので、認知症と自立高齢者との事故やトラブルが多発し、その負担、ストレスが介護スタッフにかかってしまうのです。

もちろん、認知症高齢者、寝たきり高齢者といっても、ケアマネジメント上、その要介護状態は一人ひとり違うため、『同種の人達だけを集める』ということは容易ではないと思うかもしれません。ただ、フロア単位・ユニット単位で『独歩認知症・見守り中心』 『寝たきり・全介助中心』などを分けることができれば、それに応じて必要なスタッフを確保できますし、その適正にあわせて、介護の注意点を共有すればよいので、介護のしやすさ、効率性は全く変わってきます。

繰り返し述べているように介護の効率性は、介護労働環境の余裕をつくること、介護がしやすい環境をつくることです。それは、ユニット・フロアで類似の状態の高齢者を限定することだけ、各段に上がるのです。

介護の効率性を追求する(Ⅳ) ~ITの導入が失敗する理由~ へつづく

<<< 介護のニュースを読む、ベクトルを掴む (TOPへ) >>>

この記事へのコメントはありません。