高齢者住宅の制度設計や商品設計、経営実務にいくつもの課題があることは、15年前から書籍やホームページなどを通じて警告を発してきた。

その間にも高齢者住宅は右肩上がりで増え続けている。

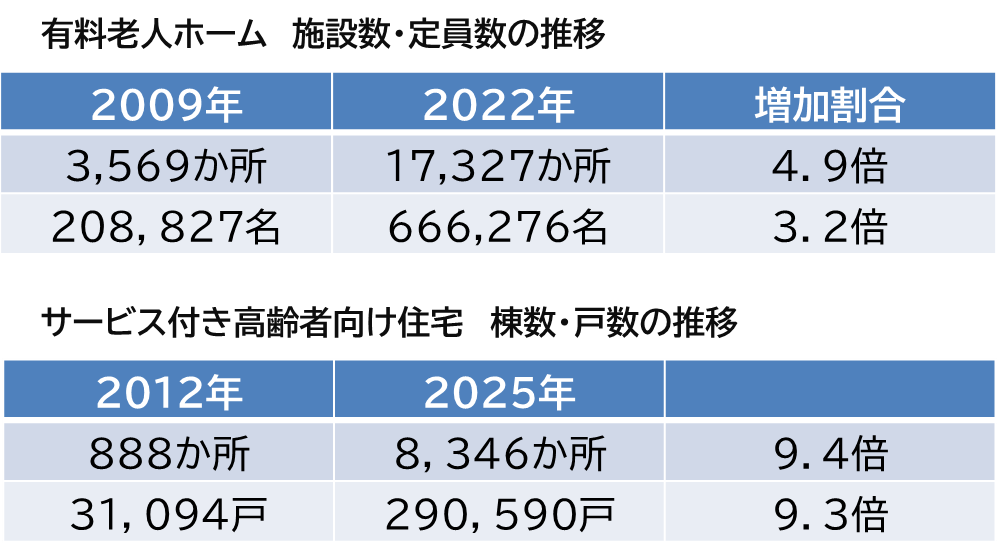

有料老人ホーム(届け出数)は2009年に3569ヶ所、定員数208、827名だったのが、2022年には17,327ヶ所、定員数666,276名。サービス付き高齢者向け住宅(登録数)は、制度がスタートした2012年に888ヶ所、定員数31,094戸だったのが、2025年に7月現在で8346ヶ所、290,590戸。表の通り、有料老人ホームの施設数は五倍(定員数は3倍)に、サービス付き高齢者向け住宅は、棟数・戸数ともに9倍を超えている。

それは今なお、増え続けている。

過重供給になっているわけではない。

厚労省の調査「社会福祉施設等調査の概況(令和5年10月現在)」によれば、有料老人ホームの入居率は84.0%、サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)の入居率も開設後三年以上になると89%。この数字だけを見れば安定的に拡大・発展を続けているように見えるだろう。

「高齢者住宅バブルは崩壊する」

「高齢者住宅は社会の不良債権と化している」

そう書籍やホームページで警鐘を鳴らすと、

「多くの高齢者住宅事業者の経営・サービスは安定している」

「高齢者住宅バブルの崩壊など、日本経済が破綻するとかそのたぐいの話だ」

という嘲笑まじりの批判、コメントが寄せられることもある。

実際、「2024年の有料老人ホームの倒産が過去最高になった」といっても、その数はわずか18件であり、全体の有料老人ホームの数がみれば、割合は0.1%しかない。

しかし、「高齢者住宅バブルが崩壊する」と述べているのは、ごく一部の事業者の話を、針小棒大に取り上げているわけではない。現在の高齢者住宅業界は「砂上の楼閣」だ。あと数年のうちに高齢者住宅の半数はサービス・経営の維持が困難になる。長くても10年はもたないだろう。それは高齢者住宅の数が増えすぎたからでも、過当競争になったからでも、また介護報酬が低いからでもない。現在の高齢者住宅産業は、制度設計・商品設計ともに複数の致命的な欠陥を抱えているからだ。

この「高齢者住宅は社会の不良債権と化している」というのは、不動産バブルの崩壊に伴う不良債権とは少し違う。これから多くの有料老人ホーム、サ高住、また特養ホームの経営・サービスが行き詰まるのは事実だが、いま現在でも「社会保障費の浪費」「介護労働環境の悪化」「劣悪な入居者の生活環境」など、日本社会に多大な悪影響を及ぼしているからだ。

つまり、それは未来予測の話ではなく、現在進行形の話だ。

【高齢者住宅が必要となる理由は需要の増加だけではない】

わたしは、高齢者住宅は不要だと言っているのではない。

むしろ、そのその逆だ。

日本の高齢者問題の本丸になるのは、医療介護需要が一気に高まる85歳以上の「後後期高齢者」の増加だ。介護保険がスタートした、2000年には230万人程度だったが、2020年には600万人となり、いまから15年後の2040年には、1000万人を突破する。この高齢社会、超高齢社会の次にくる、この未曾有の「後後期高齢者1000万人時代」は、いまから半世紀先の2070年代まで続くことがわかっている。

一方で、それを支える20歳~64歳までの労働力人口は、2040年には現在の80%、2060年には65%へと減少していくこともわかっている。つまり、この支える側と支えられる側の比率は、2040年には今の半分に、2060年には今の三分の一になるのだ。そして、このアンバランスは、三分の一のまま、そこから22世紀まで続く。

もう、すでに「介護の人材・財源をどのように確保するか」という段階ではない。要介護高齢者、認知症高齢者が増加しても、社会保障費は据え置き。支える側の人口が減少していくことを考えると、高齢者一人あたりの社会保障費は、半分以下に削減していかなければならないのだ。

しかし、高齢者介護は「要介護高齢者の生活支援」というだけでなく、「要介護の親を抱える家族の支援」という側面が強い。人生100年時代には要介護期間は10年、15年と続く。適切な介護サービスが受けられなくなると、その負担は子供や孫に重く圧しかかり、介護離職やヤングケアラーが激増、長期にわたり介護負担と経済悪化の負のスパイラルに陥ることになる。

後後期高齢社会に高齢者住宅が必要とされる理由は、需要の増加だけではない。この二つの相反する課題を同時に解決できる唯一の方法だからだ。

ただ、それは有料老人ホームやサ高住など、「高齢者住宅」と名の付くものを増やせばよいという話ではない。高齢者住宅と言っても、「自立要支援向け住宅」と「要介護向け住宅」では、建物設備、生活支援サービス、介護システム、契約形態など、商品設計・ビジネスモデルが基本的に違うからだ。

要支援~軽度要介護高齢者は、訪問介護やデイサービスを使って自宅でも生活することは可能だ。自由度やプライバシーなどを考えると、できるだけ長く住み慣れた自宅で生活を続けるのが望ましい。

しかし、重度要介護・認知症高齢者は24時間365日の継続的な介護が必要となる。定期的な訪問介護・通所介護だけでは生活を維持できないため、在宅介護は家族に重い負担となる。

日々の食事や介護などの生活支援を高齢者住宅に任せることができれば、家族は「精神的サポート」に特化し、これまで通り仕事や生活を続けることができる。また、重度要介護・認知症高齢者が集まって生活すれば、少ない介護スタッフ数で効率的・効果的な介助が可能となるため、介護人材、介護費用の削減にもつながる。それは、間違いなく働く介護スタッフの労働環境や給与・待遇などの労働条件の改善にも役立つ。

これからの「後後期高齢社会」を考えると、必要となるのは重度要介護、認知症高齢者に対応できる介護機能の整った「要介護向け住宅」だ。

しかし、現在の高齢者住宅業界は、その正反対の増加を続けてきたのだ。

この記事へのコメントはありません。