有料老人ホームやサ高住などの高齢者住宅を紹介する紹介ビジネスへの批判が強くなっている。

その紹介料は一人当たり百万円以上と高額なものとなり、厚労省だけでなく、財務省も、『公的な介護保険制度から報酬が支払われることは問題』と規制強化の方針を示している。

一方で、『高齢者や家族には高齢者住宅選びが難しい』『高齢者住宅のマッチングサービス・紹介ビジネスは必要だ』という識者の声も大きい。

いまの老人ホームの紹介ビジネスの問題点はどこにあるのか。

「高額値付け」 老人ホーム紹介ビジネスが横行(朝日新聞) 🔗

高額な紹介手数料 財務省 監督強化を提言(介護ニュース) 🔗

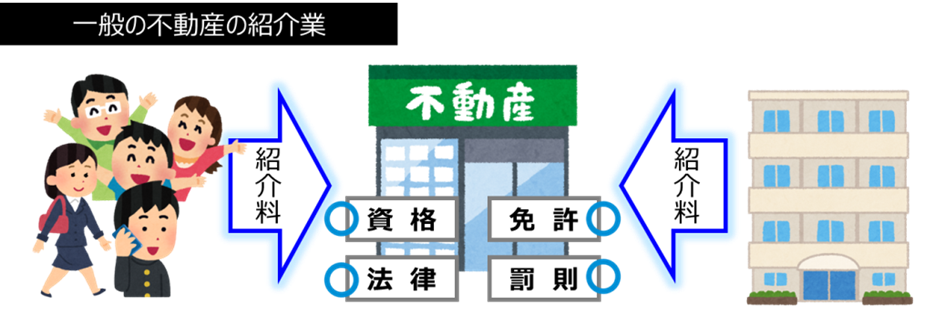

私たちが進学や就職、転居などで家を探すときに頼りにするのが地元の不動産屋(仲介業者)。

同じように、高齢者住宅でも「高齢者住宅専門の紹介業者」が増えている。

「高齢者住宅選びは、プロの紹介業者にお任せください」

「多数の事業者の中から、ご家族にピッタリの高齢者住宅をお探し致します」

介護付や住宅型、サ高住など制度が混乱していることから、初めての高齢者住宅選びでわからないことも多く、仲介業者と同じように紹介事業者を選択する人は多い。しかし、マスコミ報道を見ても、財務省の見解をみても『紹介料が高額だ』というだけで、「不動産仲介業」と「高齢者住宅紹介業」の違いや、そのビジネスモデルの不透明さにメスを入れているものはない。

ここでは、老人ホーム紹介業者は何が問題なのか、その本質について解説する。

不動産仲介業は、厳格な仲介事業

まず、不動産仲介業は、法的に定められた不動産仲介業だ。

一般の不動産仲介業を行うためには、宅地建物取引業法(宅建業法)という法律に基づき、都道府県知事から宅建業者としての認可(五年毎に更新)を受ける必要がある。取引不動産の内容を説明する人は「宅地建物取引士」という合格率15%の国家資格に合格し、その資格証明書を提示しなければならない。

これは、賃貸の仲介でも、売買の仲介でも同じだ。

これは不動産屋さんに行ったことのある人であれば記憶にあるだろう。いくつかの物件の見学などのあとで、わざわざ別の人がでてきて免許証を提示し、「重要事項説明書」に基づいて、その不動産の物件内容や費用について細かく説明してくれたはずだ。それは、法的な資格を持った人間しか契約説明をできないことや、何を説明しなければならないか、説明に虚偽や間違いがあった場合の責任を含め、法律で定められているからだ。

なぜそのような厳格な説明が求められるのか。

それは、不動産は高額な取引になることや、実際に引っ越しをして住んでみると「説明時に聞いた話と違う」というトラブルが多いからだ。

この仲介業者には、何よりも正確性・中立性が求められる。

仲介料は、家主・オーナー側も入居者側も、どちらも支払わなければならず、その金額にも上限が決められている。また貸主・借主双方に交付すべき書類の内容、何を説明しなければならないかも細かく定められている。重要事項については「家主・オーナーから聞いた話をそのまま、入居希望者に伝える」というのは不十分で、仲介業者はその情報が正しいか否かを調査し、判断する責務を負っている。情報が間違っていた場合、仲介業者は被害者に対してその損害を賠償する責任もあり、行政からの指導や資格剥奪などの行政処分もある。

有料老人ホーム紹介業は、営業のアウトソーシング

これに対して、高齢者住宅・老人ホームの紹介業には、法律もなく免許も資格も必要ない。

高齢者住宅や介護の知識や経験がない人でもすぐに始められ、説明の内容に誤解や不十分な点があっても、紹介業者は責任を負わない。また高齢者住宅の紹介業者は、入居者側の相談料、紹介料は無料だが、高齢者住宅の事業者からは、成功報酬で紹介者一人あたり数十万円、ときに百万円以上の高額の紹介料を得ている。

【高齢者住宅 紹介業の制度的課題】

◇ 宅建業法・宅地建物取引士に基づく仲介業とは違い法的整備が整っていない

◇ 資格も知識も経験もなく、誰でも始めることができる。

◇ 紹介内容(商品・サービス)に間違いがあっても、紹介業者に責任はない

◇ 成功(紹介)報酬を事業者側からのみ受け取るため中立ではない

この高齢者住宅の紹介事業を「マッチングビジネス」だと書いてある報道は多いが、それは間違っている。そのビジネスモデルは、入所者・家族の立場に立った中立的・専門的なマッチングではなく、委託をうけた高齢者住宅事業者の入居者募集の営業活動のアウトソーシングでしかないのだ。

一般の不動産も有料老人ホーム、高齢者住宅も、その情報が間違っていた場合、大きな被害を受けることは同じだ。また、一般の不動産は、「仲介業ではなく、紹介業です」など言う曖昧なビジネスモデルは宅建業法で禁止されている。

そう考えると、「なんで、有料老人ホームの紹介業は仲介業にならないの?」「サ高住とかも紹介してるけど、法律に問題ないの?」と疑問に思う人もいるだろう。わたしは「宅地建物取引士」の資格を持っており、この紹介業の問題については、十年以上前から書籍やホームページなどで繰り返し指摘し、厚労省にも「グレーゾーンではないか、法的に問題があるのではないか…」と指摘してきた。しかし、厚労省も国交省も、「宅建業法には違反しない」「使うか使わないかは利用者責任」の一点張りで、何も対策を取ってこなかったのだ。

その結果、この高齢者住宅の紹介ビジネスは、いまや一大産業となり、巨額の利益を上げ、上場を果たす企業も出てきている。その紹介料は年間、数百億に上るとされている。ただ、述べてきたように、問題はその金額の多寡ではない。法律的な担保もなく、無責任な営業のアウトソーシングを「マッチングビジネス」なる言葉に置き換えて、公平・中立であるかのように見せかけていること、それを放置してきたことに、この問題の本質があるのだ。

有料老人ホーム紹介業の利用はデメリットが大きい

識者には、「有料老人ホームの紹介業は必要」「困っている家族がいるから…」という立場をとる人が多いが、これも本質を理解していない。実際は、デメリットの方が大きい。

それは、高齢者の住まい選びの選択肢が狭まるからだ。

当然のことだが、紹介業は紹介委託(営業委託)を受けた高齢者住宅しか紹介してくれない。中には大手の有料老人ホーム事業者と同一資本の紹介業者もあり、系列の有料老人ホームに誘導するところもある。また、紹介業者は、紹介料の高いところを紹介したいという意識が働くことになるが、一般的に「紹介料の高いところ=入居者が集まっていないところ」だ。紹介業者を利用しなくても、口コミや地域のケアマネからの紹介だけで、入居者が集まっているところはたくさんある。

これは、民間の有料老人ホームの選択だけではない。

「軽度認知症でグループホームの生活が適している」

「重度要介護で一ヶ月程度の待機で入所できる特養ホームがある」

という高齢者でも、グループホームや特養ホームは選択肢に入らない。結果、要介護対応の整っていないサ高住や住宅型有料老人ホームを紹介され、「認知症が一気に悪化」「適切な介護を受けられずに衰弱して死亡」というケースも少なくない。

このグレーゾーンの紹介業者の蔓延は高齢者住宅業界にも暗い影を投げかけている。

いまや、「仲介業者≒紹介業者」という認識から、その本質を知らないまま、多くの家族が紹介業者を頼っている。問題になっている「囲い込み」「ナーシングホーム」のような違法な高齢者住宅が巨額の紹介料を支払うため、まともな介護付有料老人ホームに入所者が集まらなくなっている。多くの高齢者住宅が紹介業者に頼らざるを得ず、年間数百億円という介護報酬が紹介料に流れ、現場の介護人材の給与や待遇改善に使われないのだ。

それでも「紹介業は必要だ」と言うのだろうか。

ごく一部ではあるが、きちんと調べて、本人の立場にたった紹介業者もある。

ただ、わたしは、家族には「紹介業者は使うな」と説明している。

それは、分からないからこそ、きちんと自分で調べることが必要だからだ。

現在の高齢者住宅は玉石混交であり、素人事業者・悪徳事業者が跋扈する業界だ。複数の事業者、高齢者住宅を見学して説明を聞けば、「介護付」と「住宅型」の違いや見極めるポイント、「この事業者は丁寧に説明してくれるな」「挨拶してくれて感じのいいところだな」ということがわかってくる。また、見学したり説明を受けることで、施設長や生活相談員、介護スタッフを含め「高齢者住宅との信頼関係」を醸成することもできる。

「家族にはじっくり高齢者住宅を選ぶ時間などない」という人がいるが、その時間的余裕、気持ちの余裕を持つために必要となるが「介護休業制度」だ。介護休業は育児休業とは違い、「親の介護をするための休業」ではなく、子供家族が親の介護生活環境を整えるための休業制度だ。そこには、老人ホーム・高齢者住宅選びも含まれる。

介護休業制度は最大93日(三回まで分割可)だが、一か月でも介護休業を取得すれば、じっくりと勉強して、比較・分析して、親のための最適な高齢者住宅、終の棲家を選ぶことができる。

老人ホーム紹介業は、中立公平でも、マッチングサービスでも、家族・入居者のためのものでもない。

この問題は、「巨額の紹介料が問題だ」という単純な話ではないのだ。

<<< 介護のニュースを読む、ベクトルを掴む (TOPへ) >>>

この記事へのコメントはありません。