消費税が夏の参院選のテーマになるのか、減税・増税を巡って報道が過熱しています。

「消費税増税か、減税か」「一時的なものか、恒久的なものか」「対象を限定する・しない」など、政党・政治家によって、それぞれに違いがあるものの、その背景にあるのは、「景気対策としての減税」か「社会保障費の財源確保か」という対立です。

野党は「消費税は原則廃止」「時限的に5%に…」という政党もあれば、党内調整が追い付かず、「一年間だけ、食料品だけ廃止」という、デメリットが目立つ場当たり的な政策を掲げる政党もあります。

一方の与党は、「財源確保が難しい」「消費税は社会保障費に充当」「消費税減税は無責任」としていますが、自民党内にも減税の声を上げる政治家もいれば、野党の中にも「将来的には消費税を25%にすべし」という政治家もいます。

「そりゃ、消費税がなくなればありがたいけどさ・・・」

「でも、一年間だけとか、時限的に・・・って、意味があるのかな?」

「景気が良くなるとしても、需要の先食いでしかないでしょ」

「また、元に戻すときに、今じゃないとか、大騒ぎになるよ」

「高齢者どんどん増えてるのに、社会保障費どうするの?」

「消費税だけゼロにしても、保険料とか他の税金が上がるんじゃない?」

ニュースでは、減税を希望する人の声を伝えていますが、一部の感情的な人を除き、どちらかの意見に偏っているようには見えません。どちらかと言えば、選挙が近くなり、ポピュリズムに右往左往する政治家を冷ややかに見ている人が大多数ではないかと感じます。

なぜ、増税派も減税派も支持されないのか…。

それは、政策として持続しない、いまの言葉でいえば、サスティナブルではないからです。

減税も増税も、どちらも行き詰る

増税派は、「社会保障財源の確保」の旗を掲げています。

「社会保障の財源として消費税は25%にしなければならない」という野党の政治家が批判を浴びていますが、計算上は間違いではありません。ただ、それは医療介護費の国庫負担分でしかなく、現行の社会保障制度を維持するには、介護保険料や健康保険料、住民税や固定資産税も、すべていまの1.5倍~2倍程度にしなければ、社会保障の財源は確保されません。そうなれば、給与の支給額が30万円のサラリーマンの手取り額は15万円程度。そこから消費税を支払わなければなりませんから、家も買えないし、子育てもできません。年金10万円~15万円程度の高齢者は、高額の保険料を支払っても、自己負担が重くて医療も介護も受けられないということになります。

減税派の主張は、「経済対策」です。

その多くは「1000兆円の赤字国債は国の借金で国民の借金ではない」「バランスシートを見れば、国の財政は健全だ」と叫ぶ積極財政派の人達と重なっています。たしかに、消費税をゼロにして、一時的に10兆円の赤字国債が必要になったとしても、それが数年続いたとしても、国家財政が揺らぐわけではありません。「国家破綻」を声高に叫ぶ人もいますが、10年以内に財政破綻を起す確率は極めて低いことは知られています。

ただ、そこには、「現状は…」という注釈がつきます。

バランスシート上は資産が上回るといっても、その余力は無限ではありません。「特別会計も合わせて考えろ…」という声も多いのですが、そうであれば、プラスの「特別会計」だけでなく、マイナスの「自治体会計」も合わせなければ、日本国全体の財政状況は見えてきません。

また、消費税をゼロにすれば、一時的に喜ぶ人は多いでしょうが、これから健康保険料も介護保険料も、住民税も固定資産税も上がります。短期的に購買意欲が高まり、景気は回復するかもしれませんか、中長期的な経済対策にはなりません。

増税派、減税派ともに「いまの社会保障政策をつづられると思うか」と聞くと、口をそろえて否と答えます。それでも「国家財政は破綻しない」と言っているのは、国より先に地方自治体の財政が破綻するからです。

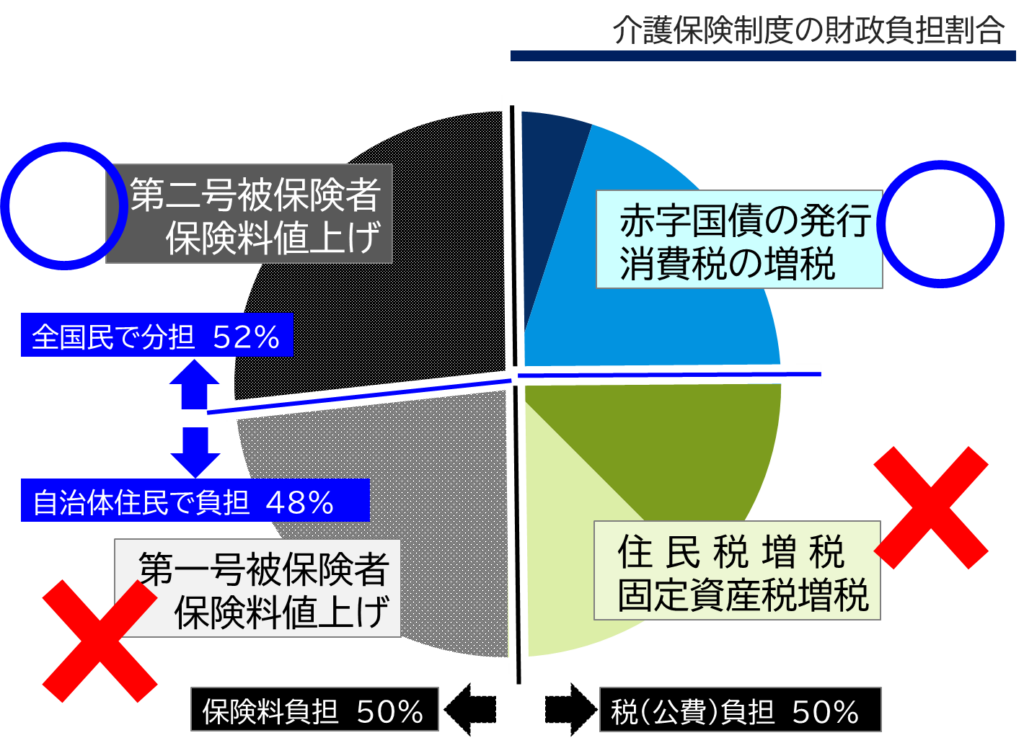

健康保険や介護保険の財政は、半分が税金・半分が保険料であることは知られていますが、横軸で割ると半分は全国民で負担、残り半分はその自治体住民で負担しています。

社会保障費が増加する一方で、人口減少により、地方では住民税や固定資産税収入が一気に減っていきます。赤字国債の発行や消費税増税、第二号保険料の値上げで全国民で負担する部分は増やせますが、自治体住民負担分の固定資産税や第一号保険料の値上げには限界があります。

無理に固定資産税を引き上げれば、地方都市の住宅地の不動産価格は暴落、東京都心を除き、自治体の財政破綻が増加します。それは京都市や千葉市、北九州市などの大都市、政令指定都市も例外ではありません。自治体が破綻すれば、国民健康保険や介護保険は、住民税は最高額に引き上げられ、地域経済は崩壊、そのダメージは都道府県、国全体へと波及し、その火の手が全国各地で上がれば、その毒は日本経済全体にまわり、日本の財政は破綻するのです。

「失われた30年」は社会保障改革を放置した30年

これは、タラレバの最悪のシナリオを述べているわけではありません。

10年後には確実にやってくる未来です。

日本が、バブル崩壊後、暗く長いトンネルから抜けだせなかったのも、「モノづくりニッポン」と言われた科学技術が諸外国と比べて後塵を拝すようになったのも、高齢者の社会保障費にお金がかかり過ぎて、教育や科学技術をはじめ、経済や未来に投資できなくなったからです。

高齢者への社会保障政策の厚遇を批判しているのではありません。

社会保障政策は経済活動と連動しており、そのバランスは、「支えられるもの」と「支えるもの」の人口バランスによって調整していかなければなりません。日本の失われた30年というのは、「バブル崩壊とその後始末」の30年ではなく、人口動態のアンバランスが拡大する中で、高齢者の社会保障政策、特に医療介護政策を放置してきた30年なのです。

このアンバランスは、今後、更に、一気に加速、拡大していきます。

医療介護費が一気に増加する背景は、85歳以上の後後期高齢者の増加です。

85歳を超えると、重度要介護発生率や医療費が高くなるからです。

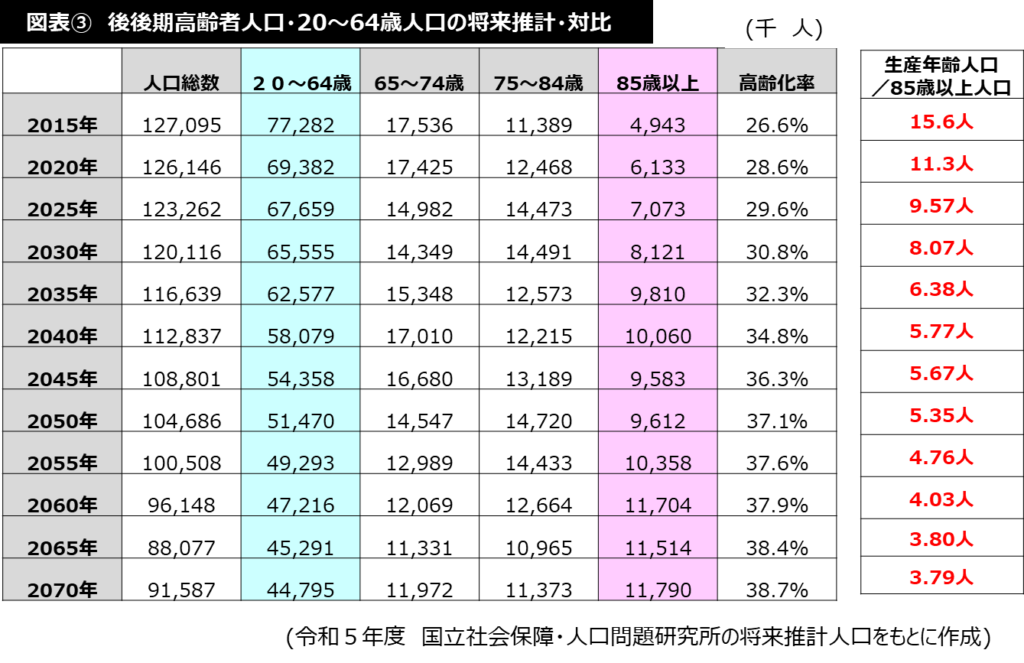

この後後期高齢者は、2000年には223万人だったものが、2020年には600万人、2040年には1000万人を突破し、そのまま2070年代まで続くことがわかっています。

一方の支える側の20歳~64歳の人口は、2000年には7887万人だったものが、2020年には6938万人となり、2040年には5808万人、2060年には4721万人と一気に激減します。介護保険が始まった2000年には、ひとりの後後期高齢者を35人の勤労世代で支えていたものが、2020年には11.3人となり、2040年にはさらにその半分の5.77人、2060年には4.03人、2080年以降、2100年代までは、いまの三分の一以下の3.4の低水準で続くのです。

年金は長期保険なので長期的な視点から給付と負担のバランスを調整することができますが、医療介護は短期保険なので、毎年収支を合わせていかなければなりません。

これを財源論だけで解決しようとすると、2040年には消費税は25%に、医療介護の保険料は2倍~3倍に、住民税や固定資産税も2倍~3倍になることは述べた通りです。その先はさらに上がります。でも、そんなことをすれば、経済はじり貧になり、後を追って財政は破綻します。

この「支えるもの」と「支えられるもの」のアンバランスは、そのまま「経済活性」と「社会保障」のアンバランスでもあります。「国の借金は、国民の借金ではない」と言っても、その財源不足をすべて国の赤字国債で、毎年100兆円単位で50年、100年と発行し続けられるはずもありません。

現在の社会保障制度、特に医療介護政策を抜本的に見直さない限り、消費税を減税しても増税しても、早晩、行き詰ることは明らかなのです。

なぜ政治家は、「社会保障改革」ではなく「財源」を口にするのか

「短期的な経済対策」と「長期的な人口アンバランスへの対策」は、明確に分けて考える必要があります。

日本は、バブル崩壊からの復興や短期的な経済対策を積極的に行いつつ、長期的な視点から人口アンバランスによる社会保障制度の見直しを行わなければならなかったのです。

しかし、現実は、プライマリーバランスの黒字化を国際公約としたため、未来への積極投資や必要な経済対策を行えず、一方で、財政健全化のためにやるべき長期的な人口アンバランへの修正を30年以上放置してきたのです。やるべきことと、正反対の政策を取り続けてきたと言っても過言ではありません。その結果、世界の成長から唯一取り残され、長期的に改善すべき社会保障政策を、短期に行わなければならないところまで追い詰められているのです。

日本の経済政策・社会保障政策は、完全に方向性を見失っています。

特に、介護政策はすでに破綻していて、「介護現場を痛めつけて、どう利益を確保するか」というブラック企業ばかりが蔓延り、不正に搾取される介護費は数兆円規模に上ります。その巨額の税金・保険料は介護現場には還元されず、投資ファンドや親会社に吸い取られています。高齢者住宅・施設では、介護虐待、介護殺人が多発し、独居高齢者への訪問介護による窃盗事件は、わからないだけで相当数に上ると考えられ、そのブラックな労働環境に、優秀な人材はどんどん逃げ出しています。

要介護状態になった時に、まともな介護を受けられる可能性はゼロです。特に、金銭的に余裕のない、バブル崩壊後の「リストラ世代」やその後に続く「氷河期世代」は、保険料を支払うだけで、最低限の医療や介護さえ受けられないでしょう。

もうすでに「消費税は社会保障費の財源」「増税か減税か」というレベルの話ではないのです。この10年以内に後後期高齢者に係る社会保障費を抜本的に改革し、透明化し、削減していかなければ、医療介護も、経済も財政もすべて行き詰ることは確実なのです。

では、なぜ政治家は、今なお「社会保障改革」ではなく「財源」を口にするのか。

そこには二つの理由があります。

ひとつは、これまで「社会福祉・医療介護の充実」を錦の御旗にしてきたため、今さら、「医療介護の削減」「高齢者に対する社会保障の抜本的に見直し」を口にできないということ。

共産党や社民党などの革新系の政党は、その理由が大きいでしょう。ただ、彼らは景気対策としての減税を叫ぶものの、社会保障制度の抜本的な改革が必要だとは言いません。政党の存在意義に関わるからです。つまり、選挙対策の減税アピールしかありません。税金下げて、保険料下げて、現行の社会保障制度を維持することなどできるはずもありません。あまりにも無責任です。

もう一つの理由はさらに深刻です。

自民党や一部野党は、多くの政治家が社会保障関連団体、特に医療系の団体から莫大な献金を受けています。だから、企業献金は禁止にしても、団体献金は残したいのです。これまで、このアンバランスに合わせて、日本の社会保障・医療制度改革が進んでこなかった最大の理由はここにあります。

政治家が、業界団体からお金をもらって医療制度の存続を行い、それによって利益を受けた医療団体が利益を上げて、また政治家にその資金をばらまくというwin-winの構造ができあがっているからです。だから、コロナのパンデミックの中でも、全国民に緊急事態を呼び掛けた政治家や医師たちは、政治資金パーティを行っているのです。

彼等は、10年内には確実に行き詰る、介護体制がすでに崩壊していることがわかっていても、とりあえず自分が政治家であるうちは、今の制度を何とか延命させたい。あとは野となれ山となれ。だから、社会保障改革ではなく、「財源・増税」を主張するのです。

それは『ザイムショウが~』という単純な話ではないのです。

(内容・データの詳細は、拙著「地域包括ケアの落とし穴」をお読みください)

<<< 介護のニュースを読む、ベクトルを掴む (TOPへ) >>>

この記事へのコメントはありません。