介護付有料老人ホームは、その名称のイメージも手伝って「介護付有料老人ホーム=介護サービスが充実している」「介護付有料老人ホーム=重度要介護・認知症になっても安心」と信じている人は多いが、実際はそう単純な話ではない。

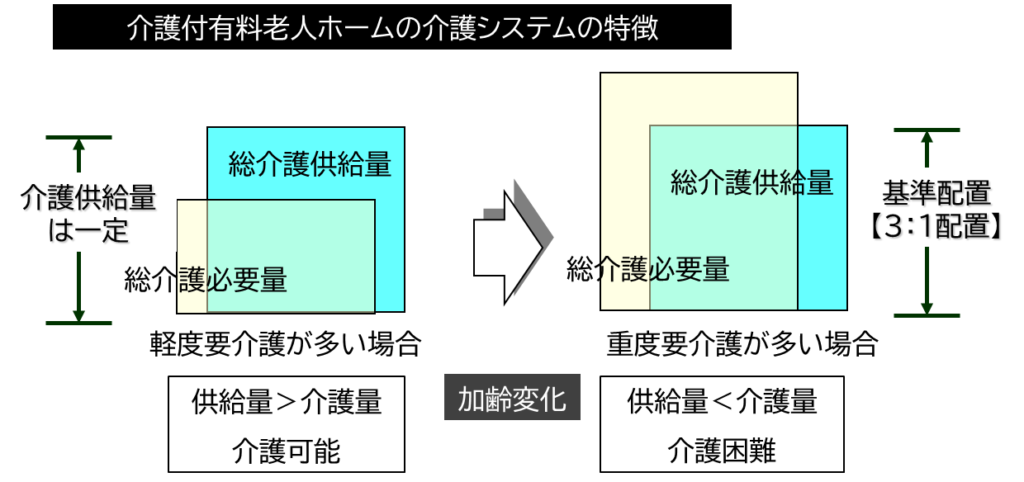

介護付有料老人ホームの介護システムの特徴

高齢者介護は、日々の身体状況の変化が大きく、判断力の低下や認知症もあるため、機械化やロボット化が難しい労働集約的な仕事だ。重度要介護高齢者が増えれば、加算的に介護サービス量(必要量)が増加し、比例して介護スタッフの増員が必要となる。

しかし、現在の介護付有料老人ホームは、図のように【3:1配置】【2:1配置】と要介護高齢者対比で介護スタッフが配置されており、その人数で提供できる介護サービス量(供給量)を全入居者に振り分けて介護するというシステムだ。そのため、軽度要介護高齢者が多い時には十分な介護サービスが提供できるが、重度要介護高齢者・認知症高齢者が増加し、必要な介護サービス量が増えてくると、提供できる介護サービス量を超えてしまうのだ。

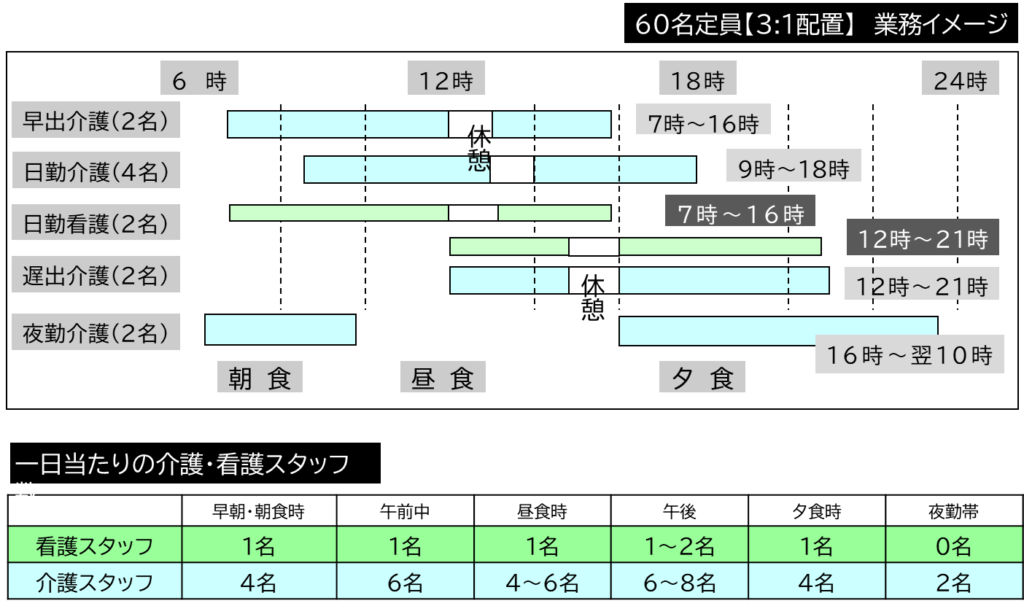

指定基準配置(最低基準)の【3:1配置】の介護付有料老人ホームを例に、どこまで介護ができるのか、一日の業務の流れをシミュレーションしてみよう。

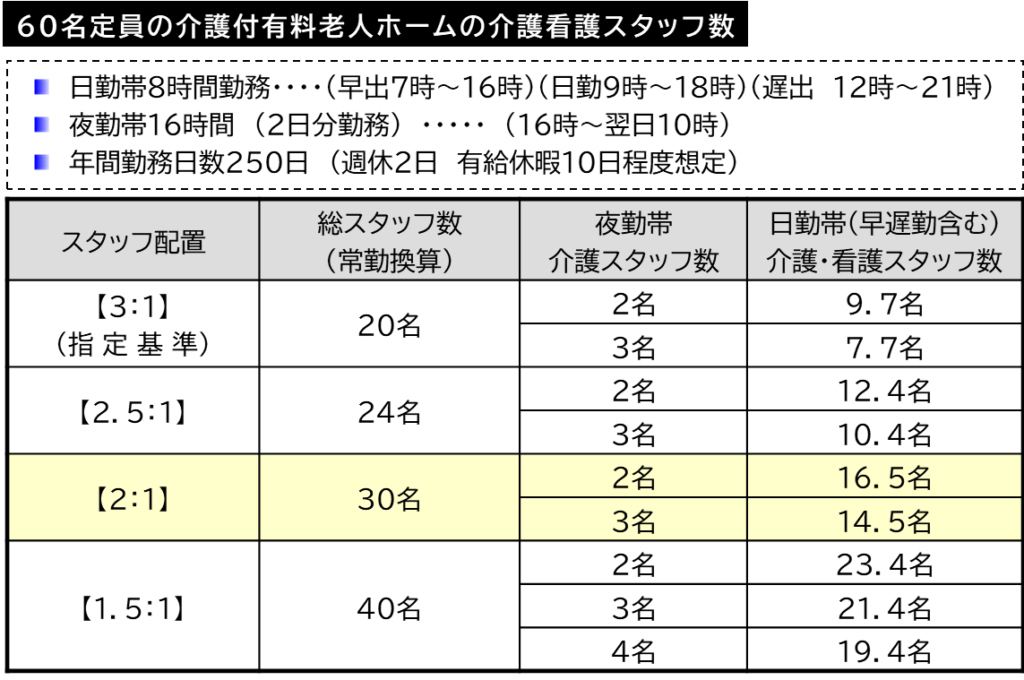

60名定員、【3:1配置】の介護付有料老人ホームの場合、介護看護スタッフは常勤換算で20名。これは、「常時20名で介護している」という意味ではなく、この人数で休日や夜勤を含めた交代勤務となるため、計算すると、夜勤スタッフは2名、日勤スタッフは9.7人で一日の介護を行うことになる。

「24時間介護スタッフ常駐」と言っても、60名に対し夜勤2名というのは介護スタッフにとっては相当の激務だ。片方が休憩に入れば、一人で建物内をかけ回って排泄介助やコール対応などを行わなければならない。認知症高齢者が起きだしてうろうろしたり、入居者の転倒や急変が起きれば、その対応で通常の介護はできなくなる。

朝になれば、入居者を起こして着替えさせ、洗面洗顔、歯磨き、排泄介助を行い、朝食時間までに食堂まで移動させなければならない。重度要介護・認知症の起床介助は、急いでも一人10分~15分はかかる。その人数が20人になれば総介護時間は200~300分。2人で介助しても七時半の食事時間に間に合わせるには、毎朝五時前には起こし始めなければならない。それが半数の30人になれば、起床介助はできなくなる。

「個別の重度化」はできても「全体の重度化」に対応できない

これは、前回述べた「全体の重度化対応」の話だ。

60名の入居者のうち重度要介護高齢者が一割程度、ほとんどの入居者が移動や排せつ、食事が自立している要支援~要介護1程度であれば、【3:1配置】でも必要な介護サービスが提供できるだろう。しかし、加齢や疾病によって、重度要介護高齢者・認知症高齢者の数は少しずつ増えてくる。その結果、どこかの段階で介護必要量が介護供給量を超え、介護システムが破綻するのだ。

身体重度・認知症高齢者が混在し、平均要介護3を超えると、安全に、かつ介護スタッフが過重労働にならないように介護を行うためには【2:1~2.3:1配置】程度の介護スタッフは必要となる。

ただ、これは、建物設備設計にも関わってくる。食堂フロアと居室フロアが分離したタイプの建物では、起床介助に加え食堂までの移動介助に時間がかかる。そのため指定基準の1.5倍の【2:1配置】(六〇名に対して夜勤3名、日勤14.5名)と手厚い介護体制を取っても、移動介助に時間がかかるため中度重度要介護高齢者が増えると、朝の介護が破綻する。

「介護付だから介護が必要になっても安心・快適」というわけではない。大手を含め全体の重度化対応ができる介護付有料老人ホームは、全体の半数を切るだろう。

多くの介護付有料老人ホームの経営者は、この「個別の重度化」と「全体の重度化」の違いを全く理解しないまま、「介護付だから、重度要介護・認知症対応可」と安易に受け入れを行っているのだ。

ここまで、二回にわたって高齢者住宅の重度化対応力の不備について述べてきた。

現在の高齢者住宅のうち、2/3は区分支給限度額方式をとる住宅型やサ高住。残りの介護付有料老人ホームも、その半数は【3:1配置】の指定基準の介護システムだ。

つまり、「介護が必要になっても安心・快適」とセールスしながら、実際に「重度要介護・認知症になっても生活し続けられる要介護向け高齢者住宅」は全体の10~15%程度しかないのだ。「介護はブラック、過重労働だ」という声をよく耳にするが、それは、そもそも多くの高齢者住宅で要介護高齢者に対応できる介護システムになっていないからだ。それが、高齢者住宅で介護スタッフの過重労働による疲弊や事故・トラブルが多発している理由だ。

これは、今だけの問題ではない。

介護付有料老人ホームでも、全体の平均要介護度は2.5程度。その半数以上は、要支援や軽度要介護高齢者だ。しかし、その人たちも、これから加齢や疾病によって、重度要介護・認知症高齢者になり、平均要介護度はどんどん重くなっていく。

これは住宅型有料老人ホームやサ高住も同じだ。それは、高齢者住宅で生活している入居者や、働く介護スタッフの生活環境・労働環境が、これからますます悪化していくということだ。

住宅型有料老人ホームの中には、「介護が必要になれば系列の介護付有料老人ホームに住み替えてもらう」というところも一部あるが、サ高住のほとんどが単独型であり、建物設備も「居室・食堂分離型」。【3:1配置】の介護付有料老人ホームもその先に行くところはない。特養ホームは、緊急性の高い在宅の一人暮らしの認知症高齢者が優先されるため、高齢者住宅の入居者は後回しになる。

重度化対応に行き詰るということは、サービス・経営が行き詰まるということだ。

それが、高齢者住宅で事故やトラブルが多発し、「介護の仕事はブラック」と介護職場から逃げ出すスタッフが後を絶たない最大の原因なのだ。

この記事へのコメントはありません。