85歳以上の後後期高齢者の増加によって介護費用・医療費用は激増。

現在の社会保障制度がそのままの状態で推移すれば、プライマリーバランスの黒字化、財政健全化どころか、社会保障費だけで税収を超える日がやってくる。「日本の財政状況は健全」という財政専門家の嘘。自治体崩壊のトリガーを引くのはこの医療・介護問題。

連載 超高齢社会に、なぜ高齢者住宅の倒産が増えるのか 005 (全29回)

介護人材不足と並んで直面するのが、財政問題です。

高齢者が増加すると、それに比例して社会保障費が増加します。

特に、85歳以上の後後期高齢者の増加で、激増するのが医療、介護費用です。

年齢で倍々に増えていく高齢者の介護・医療費

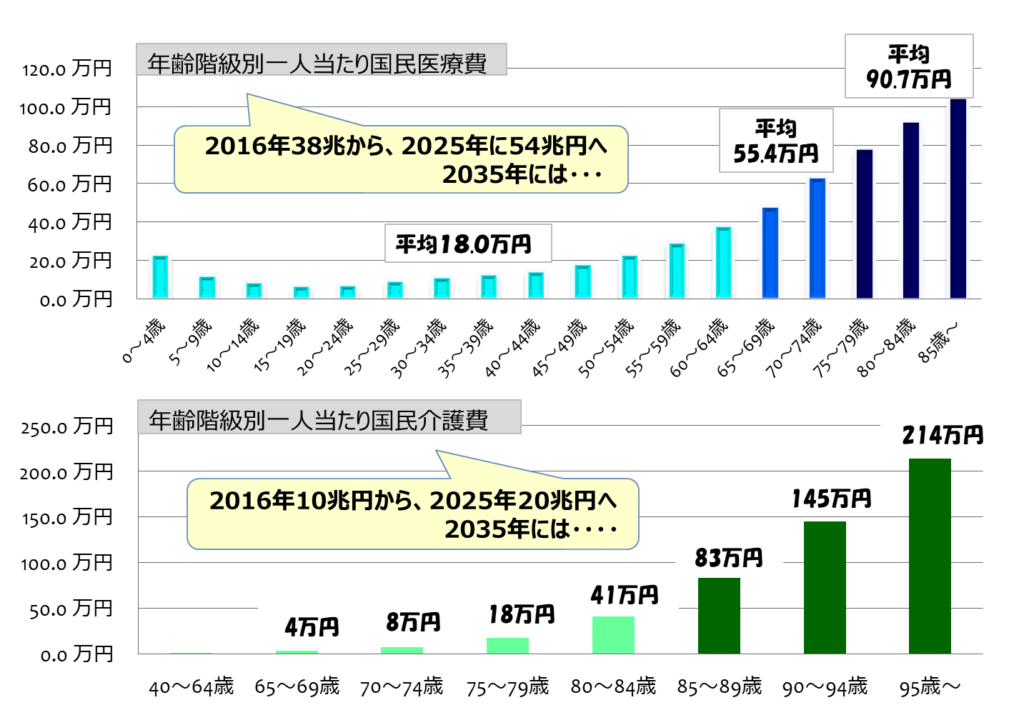

次の表のように、医療費の場合、年齢階級別にみると、0歳~64歳までの国民医療費は年間18万円程度ですが、65歳を超えると50万円、85歳以上になると一人当たりの医療費は年間100万円を超えます。

これは、高齢者にとって医療は、「インフルエンザにかかった」「ケガをした」といった緊急時のサービスではなく、高血圧や糖尿病など、毎月、日常的に必要となるものだからです。

また、体の機能全体が低下するため、内科、整形外科、精神科や歯科、眼科など、毎月、複数科を受診している高齢者も増えていきます。

同様に介護費用も増えていきます。

80歳未満の高齢者の場合、一人当たり平均の年間介護費用は10万円台ですが、80歳~84歳では40万円、85歳~90歳では80万円に、90歳を超えると150万円となります。これも医療と同様に、要介護発生率が高くなり、24時間365日介助が必要な重度要介護高齢者が増えるからです。

公共工事・防衛費をゼロにしても社会保障費は賄えない

財政問題は「激増する介護需要・激減する労働人口」?で述べた、介護人材の確保とも関係します。

報道されているように介護労働者の待遇や給与は、それほど高くはありません。

「オムツをかえたり、高齢者を抱えたり、大変な仕事なのに給与が安いのはかわいそう」といったイメージで報道されることが多いのですが、そのような単純な話ではありません。

高齢者介護というのは、高い専門的な技術や知識が求められる仕事です。自宅で親を介護するのとは違い、様々な要介護状態の高齢者を安全に介護するには、一人一人の要介護状態の把握、認知症などの疾病の理解、急変時の対応など高い技術、知識が必要です。身体的な介助だけでなく、転倒や誤嚥などの事故予防のための見守りや声かけ、状態把握も行っています。失見当識で、夜間に起きだし、混乱して取り乱す認知症高齢者もいます。一瞬のミスが骨折や死亡などの重大事故につながるリスクの高い、責任の重い仕事でもあります。

介護報酬が低ければ、質の高い介護を担う優秀な人材が集まりません。「介護人材を確保するために介護報酬をアップしろ」という話ではなく、歳をとって、身の回りのことが一人でできなくなったとき、専門性の高い、良質のプロの介護を受けたいのであれば、その手当は社会でしなければならないのです。

ただ、それは、現実的にはそう簡単なことではありません。

介護費用の大半を占めるのは人件費です。介護需要の増加に比例して、介護労働者の増加は不可欠であり、またそれに比例して介護費用の総額は増えていきます。

現在の国の予算の中で、突出しているのは社会保障関係費であり、一般歳出の中の55%を占めます。このままの制度で推移すれば、2025年には社会保障費は42兆~43兆になると推計されています。2035年になれば、50兆をゆうに超えるものになるでしょう。国だけでなく自治体の介護、医療負担も右肩上がりで増えますから、各自治体の医療介護システムを維持するためには、地方交付税交付金も増加させなければなりません。その時代が35年以上続くことになるのです。

「無駄な公共事業や防衛費を削れば・・」という人もいますが、仮にそれらをゼロにしても社会保障費の増加には追いつきません。実際は、河川や道路、水道管などの老朽化対策はこれからの課題ですし、現在の安全保障環境を見ても防衛費を削減できるような状況ではありません。

『日本の財政は健全だ』という財政専門家の嘘

税収を上げることも容易ではありません。

消費税を現在の8%から10%に上げることになりますが、それだけでは全く足りません。逆に、タイミングを間違うと内需の冷え込み、デフレなど経済悪化の要因となります。また、企業はグローバル化しており、法人税、事業税を上げると、企業の海外移転による税収減、産業の空洞化のリスクが高くなります。個人の相続税など資産への課税強化も、一時的な税収アップにしかならず20年・30年と安定的に確保できる種類のものではありません。

加えて、労働人口は大きく減少していきます。

技術革新による労働の資本集約化が進む中、「労働人口減少=成長率低下」という単純な経済構造ではありませんが、国内の消費や購買力は確実に下がっていきます。

今後、働き盛りの40~50歳台の介護離職が経済に与える影響も小さくありません。

税収の低下だけでなく、介護離職の中高年が介護離職し、両親が亡くなった後に再就職できず、生活保護受給者になるというケースも増えています。

現在の制度のまま高齢化が推移すれば、社会保障費だけで国の税収を超えるという日がやってくるでしょう。政府は基礎的財政収支、プライマリーバランスの黒字化を国際的に宣言していますが、一時的な先延ばしで済む問題ではなく、そもそも荒唐無稽な話なのです。

赤字国債、借金頼みも限界です。

現在、日本の政府の借金残高は1000兆円、自治体を加えると1200兆円を大きく超えています。債務残高の国際比較(対GDP比)でも、2016年で世界ダントツの232%です。

「日本には資産も多く、バランスシートは健全だ」

「借金の金額だけを見て、財政悪化だというのは素人の意見だ」

テレビにでている財務の専門家の中には、そう声高に叫ぶ人も少なくありません。

その金額の大きさを考えると、とても健全だとは思えませんが、個人や会社とは違い、「今日、明日、破綻する」という状態でないことは事実です。「円」は強い通貨として国際的な信用力は高く、保有資産とのバランスを含め2017年度末の数字だけを切り取れば、会計上問題ないということも確かでしょう。

しかし、社会保障費の蛇口はすでに崩壊しているのです。85歳高齢者の増加によって、ここからどんどん介護費用、社会保障費は膨らんでいくのです。現在でも、毎年10兆円もの赤字国債を追加発行し、借金を後世に付け回すことで国の会計を回しています。今後、それが30兆、40兆となり、それが30年、40年続いても、それでも日本の財政は豊かで問題ないといえるのか、ということです。

「日本の財政は健全だ」「バランスシートも知らないやつが不安を煽っている」などと、とてもお気楽御気楽に言えるような状況ではないのです。

もちろん、これは国だけの話ではありません。

真っ先の崩壊するのは財政基盤の弱い自治体です。

「地域包括ケアシステム」は、これまで国の責任で行ってきた高齢者医療・介護政策を自治体が中心となって、責任を持って行うというものです。国民健康保険も介護保険制度も、運営しているの自治体です。

重度要介護高齢者が二倍になれば、保険料だけでなく、自治体の負担は二倍以上になります。2040年代には基礎自治体は半分以下になると言われていますが、真っ先にそのトリガーを引くのは、この高齢者の医療・介護問題なのです。

【数字で読み解く】 超ハイパー超高齢社会の衝撃

⇒ 「悲観的観測ではない」 超ハイパー高齢社会の衝撃 ?

⇒ 「直線的にやってくる」 少子高齢化の巨大リスク ?

⇒ 「誰も逃げられない」 後後期高齢者1000万人時代 ?

⇒ 「誰が介護してくれるの?」 少子化で激減する労働人口 ?

⇒ 「まずは自治体倒産」 崩壊している社会保障費の蛇口 ?

⇒ 「安心の社会保障?」日本総ゆでガエルがもたらす未来 ?

「知っておきたい」 矛盾だらけの高齢者住宅制度の現状

⇒ 「補助金・利権ありき」で大混乱した高齢者住宅事業 ?

⇒ 「あまりにも不公平で非効率」 ユニット型特養ホーム?

⇒ 「金持ち優先の高級福祉施設?」 厚労省の大罪 ?

⇒ 「補助金目的に素人事業者を激増させた」 国交省の大罪 ?

⇒ 「介護付より格段に安いサ高住」そのカラクリとは ?

⇒ 悪貨が良貨を駆逐する制度、放置する自治体 ?

この記事へのコメントはありません。