介護休業は【「介護の入り口」「二回分割取得」が基本🔗】で述べたように、与えられた93日間を二回に分割しての取得が効率的・効果的です。それは、「軽度要介護の介護環境・生活環境」と「重度要介護になった時の介護環境・生活環境」は変わるからです。ただ、これは【親が要介護になる四つのルートと「避けたいケース」🔗】で示したように、どのようなルートで要介護状態になるのかによって、その取得方法や注意すべきポイントは違います。

今回は、突然の入院から自宅に戻ることが難しく、老人ホームや高齢者住宅を探すケースの介護休業について、その流れとポイントを整理します。

脳梗塞・骨折で入院、慌てず医療相談員に相談、リハビリの支援を行う

高齢者にとって骨折や脳梗塞は、要介護になる大きな要因です。

昨日まで元気にしていた人が、ある日突然、というケースも少なくありません。

一命をとりとめでほっとしたものの、「脳梗塞で大きな麻痺が残る」と聞けば、子供家族は大きなショックを受けますが、慌てずにその後の介護生活環境を整備していかなければなりません。

第一は病気やケガを直すこと、そして身体機能が低下しないようにリハビリを行うことです。

脳梗塞の場合、身体に麻痺が残ると、ショックでふさぎ込んでしまう高齢者は多く、また八〇歳を超えての大腿骨骨折は、完治しても車椅子生活になる可能性は高くなります。ただ、老人ホームに入ることになっても、「オムツが必要になるか否か」「自分でご飯が食べられるか否か」によって、その後の人生、生活環境は大きく変わります。「頑張ってリハビリをして、一つでもできることを…」 と精神的なサポートは、家族にしかできません。

入院時に、頼りになるのがメディカルソーシャルワーカーと呼ばれる医療相談員です。入院中の困りごとや不安、その後の要介護認定など、わからないことは医療相談員に聞きましょう。専門的なリハビリができる病院への転院や、老人保健施設などへの入所のサポートをしてくれます。

ここで、【介護休業取得のポイント ~入院から自宅へ戻る~🔗】で述べたように、自宅に戻って生活できるケースもあれば、重い麻痺が残って、自宅での生活が困難になるケースもあります。特に、一人暮らしの場合、自立排泄が難しくなれば、一人暮らしは難しくなります。

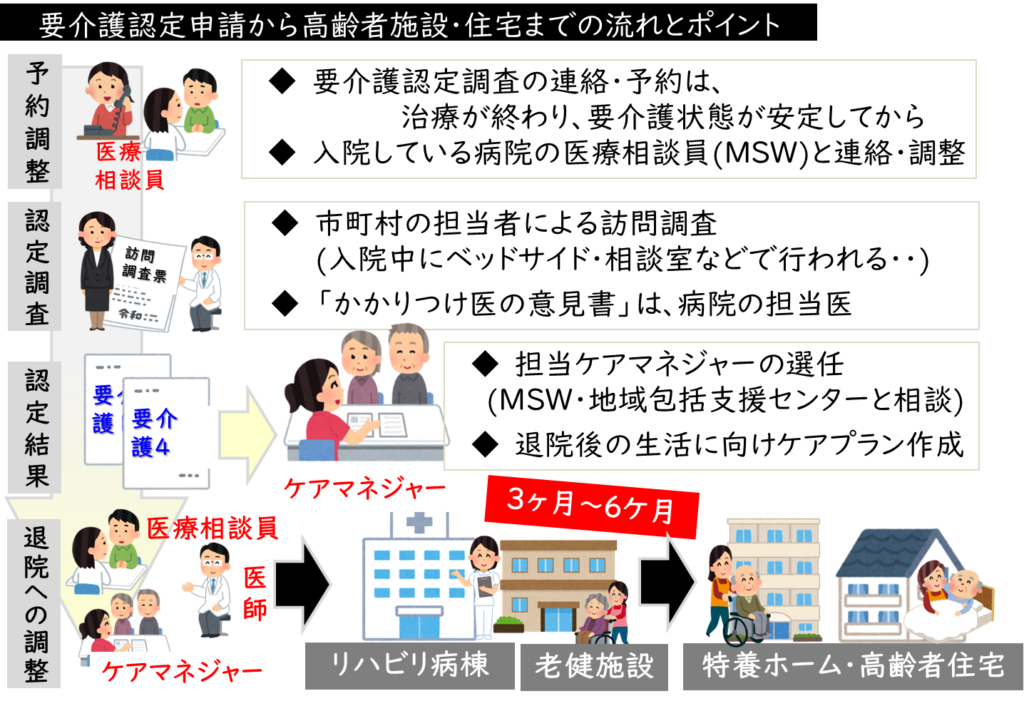

要介護認定申請から退院、老人ホームや高齢者住宅への流れ

ここでは、入院中の要介護認定申請から退院、施設や高齢者住宅への入居までの流れを簡単に整理します。

入院中に、地域包括支援センターへ要介護認定の相談をします。すでに、要介護認定が行われている場合でも、入院によって要介護度が大きく変わる場合は、「変更申請」が必要となります。ただ、実際の認定調査は治療が終わり、リハビリを通じて要介護状態がある程度安定してからです。かかりつけ医の意見書は、入院している病院の担当医に書いてもらうことになります。これは一人一人違いますので、その時期については、担当医や医療相談員と相談、調整をしましょう。

脳梗塞や骨折などで入院をしているのは、救急病院(一般病院)ですから、治療が終われば、早期の退院を求められます。ここで「自宅に戻れない」「病院から退院を求められる」となると、「どうしたらいいんだ、老人ホームを探さなきゃ…」と頭を抱えてしまう人が多いのですが、まだ、慌てて高齢者施設・住宅を探す段階はありません。

そのために、「リハビリ病院」「地域包括ケア病棟」「老人保健施設」があります。その名の通り、リハビリをしたり、生活環境を整えたり、また自宅で生活できない人が高齢者住宅や高齢者施設を選ぶまでの待機施設です。入院している病院の系列になくても、医療相談員やケアマネジャーが入所できるところを探してくれるはずです。ここで、三か月から六か月程度、リハビリをしたり、生活相談を受けながら、じっくりと終の棲家となる高齢者施設(特養ホーム)や高齢者住宅(介護付有料老ホーム)を探すことができます。

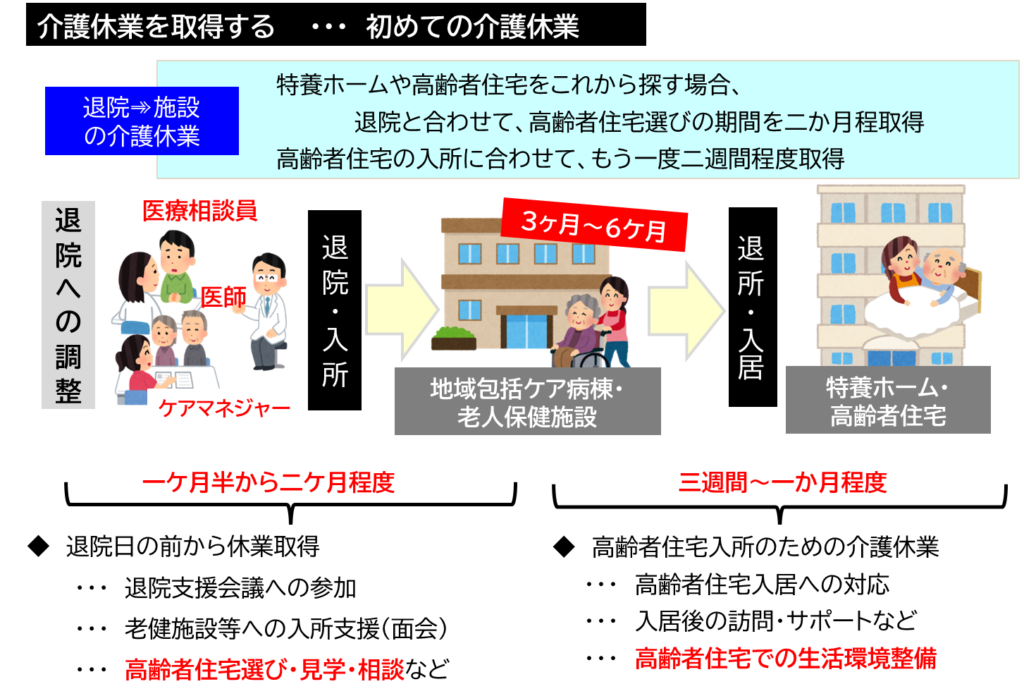

介護休業の取得方法とポイント(初めての介護休業)

繰り返し述べているように、親の介護を失敗しないためには気持ちの余裕が最も大切です。

介護休業はそのためにあるのです。

その取得のポイントは二つあります。

一つは、述べたように、リハビリ病棟、地域包括ケア病棟や老人保健施設を活用することです。退院を求められても、医療・介護の機能の整ったこれらの病院・施設に三か月から半年程度は入所することが可能です。「自宅に戻れるか、老人ホームを探すべきか、どうかわからない…」「本人は大丈夫だというけれど、家族は心配…」というケースでも、リハビリ病院を検討しましょう。そうすれば、じっくりと検討する期間は十分に確保できます。

そしてもう一つは、二回に分けて介護休業を取得することです。

一回目の介護休業は退院のサポートから高齢者住宅選び、これに一か月半程度の休業を取得します。二回目は、地域包括ケア病棟や老健施設から特養ホームや高齢者住宅への入居に合わせて、三週間から一か月、もう一度、介護休業を取得します。

「老人ホーム・高齢者住宅に入れば家族の役割は終わり」ではありません。早期に新しい生活に慣れるよう、面会に行って、気になることや老人ホーム・高齢者住宅のスタッフと話をしたり、他の入居者とコミュニケーションを取ったりしましょう。これもモニタリングの一つです。

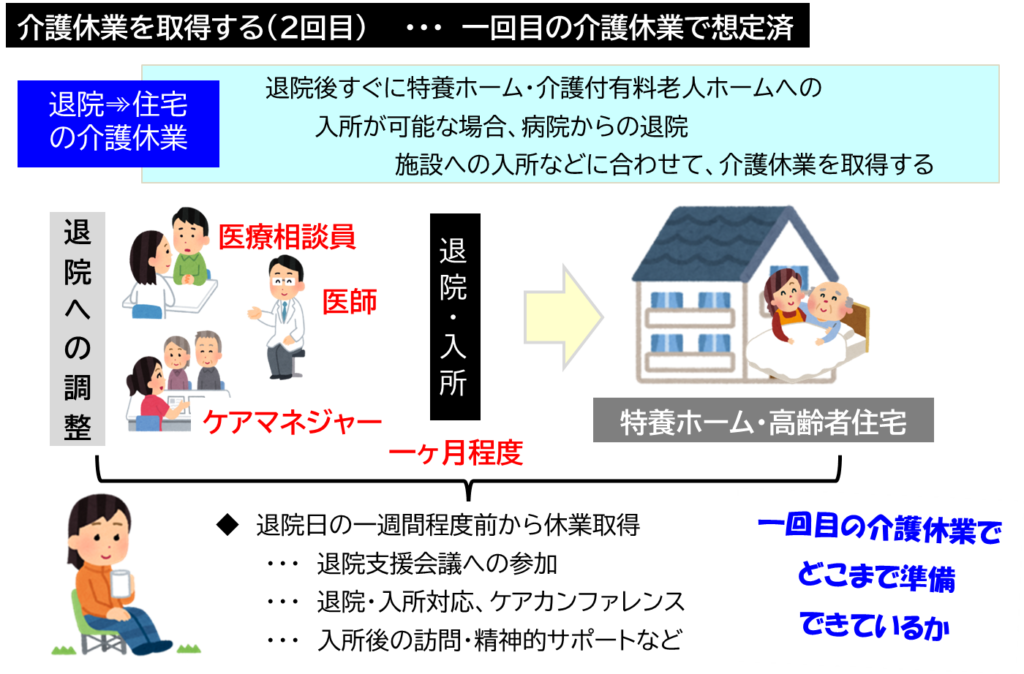

介護休業の取得方法とポイント(二度目の介護休業)

もう一つのケースは、すでに介護の入り口で一度介護休業を取得していて、事前にケアマネジャーさんと「どのような高齢者施設・高齢者住宅があるか」「重度要介護になって自宅で生活できない場合にどうするか」を検討している場合です。この場合、退院時には、特養ホームや高齢者住宅への入居を決定、もしくは目途がついているはずです。(参照 【介護休業取得のポイント 1 ~身体機能が少しずつ低下】)

その場合は、退院と高齢者施設・高齢者住宅への入居が同時になりますから、それに合わせて介護休業を取得することになります。期間とすれば一ケ月もあれば、十分です。

退院支援のカンファレンスに参加したり、新しく入所する特養ホームや高齢者住宅のケアカンファレンスに参加したり、入所後には、できるだけ頻繁に訪問して、足りないものはないか、困っていることはないかなど、モニタリングをしたりします。

この「突然の入院、自宅に戻れない」というケースで多くの人が犯す失敗は、「すぐに入所できる老人ホームを選ばなきゃ」とバタバタと慌ててしまうことです。そうしてしまうと、「安心・快適…」「すぐに入居できます…」といった美辞麗句に飛びつき、素人事業者・悪徳事業者につかまって、「聞いた金額と違う」「サービスの質・スタッフの質が低い」「こんなはずじゃなかった…」と、頭を抱えることになるのです。

老人ホーム・高齢者住宅は終の棲家というだけでなく、人生最後の大きな選択です。

親のためだけでなく、自分のためにも、余裕をもって検討することが必要です。

その時間は、介護休業で十分にとることができるのです。

この記事へのコメントはありません。