介護休業は最大で93日間、つまり最長約三ヶ月連続して休むことが可能です。一度に93日連続して利用することもできますが、「45日・48日」と二回に、また「31日・31日・31日」と三回まで分割して取得することができます。【「介護の入り口」「二回分割取得」が基本🔗】で述べたように、基本的に二回に分割しての取得が効率的・効果的です。それは、「軽度要介護の介護環境・生活環境」と「重度要介護になった時の介護環境・生活環境」は変わるからです。

ただ、【親が要介護になる四つのルートと「避けたいケース」🔗】で示したように、どのようなルートで要介護状態になるのかによって、その取得方法や注意すべきポイントは違ってきます。

今回は、「骨折・心筋梗塞」など、突然の入院から自宅に戻るケースの介護休業について考えます。

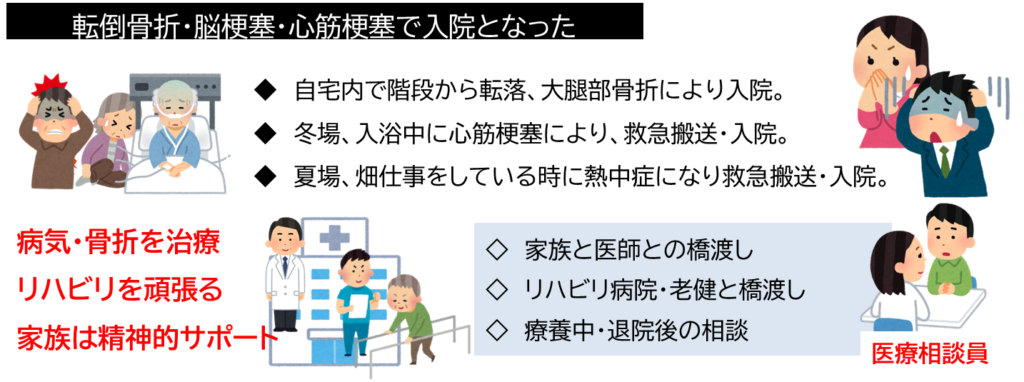

脳梗塞・骨折で入院、慌てず医療相談員に相談、リハビリの支援を行う

高齢者、特に75歳以上の後期高齢者にとって骨折や脳梗塞は、要介護になる大きな要因です。昨日まで元気にしていた人が、ある日突然、というケースも少なくありません。

一命をとりとめたと聞いてほっとしたのもつかの間、「麻痺が残るらしい」「自宅で暮らせなくなるんじゃないか」と、多くの人が頭を抱えてしまいます。ただ、ここで何をするべきか、どのようなルート・道筋で考えるのかを、きちんと事前に理解できていれば、そう慌てる必要はありません。

まずは病気やケガを直すこと、そして身体機能が低下しないようにリハビリを行うことです。高齢者は廃用性症候群と言って、「腕の骨折」「心筋梗塞」であっても、数日寝ているだけで筋力は一気に低下します。大腿骨骨折では「歩けなくなるんじゃないか」とふさぎ込んでしまう高齢者は多く、そのまま寝たきりになってしまう人も少なくありません。「頑張ってリハビリをしよう…」 「家にかえれるように頑張ろう…」と、精神的なサポートは、家族にしかできません。

入院時に、頼りになるのがメディカルソーシャルワーカーと呼ばれる医療相談員です。入院中の困りごとや不安、その後の要介護認定など、わからないことは医療相談員に聞きましょう。専門的なリハビリができる病院への転院や、老人保健施設などへの入所のサポートもしてくれます。

病状やリハビリの効果によって、介護サービスを利用しながら、自宅に戻って生活ができるケースと、重い後遺症が残り、自宅での生活が困難なケースに分かれます。ただ、一人暮らしの場合、【「自宅で一人暮らしを続ける」「老人ホームを探す」の判断🔗】で述べたように、自立した排泄が可能か否かが、一つのポイントになりますが、本人の希望や意欲も勘案しながら、医師やケアマネジャーとも相談をしながら、じっくり考える必要があります。

ここでは、退院後、自宅に戻って生活ができるケースについて考えます。

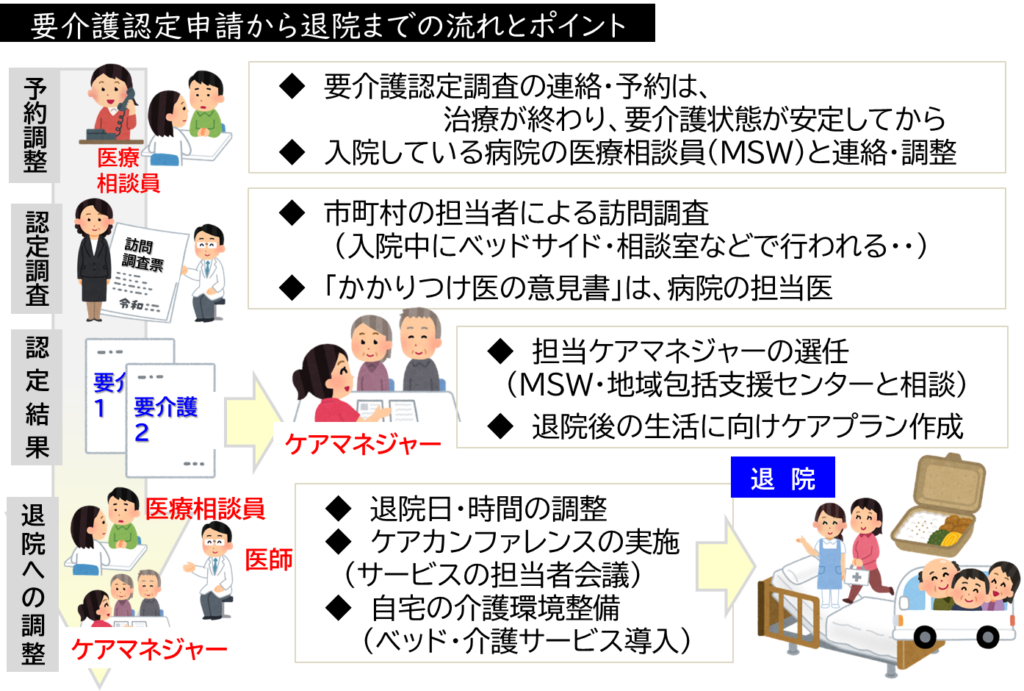

要介護認定心底から退院、自宅に戻るまでの流れとポイント

高齢期、特に75歳以上の後後期高齢者が骨折や脳梗塞になると、その多くが介護が必要な状況になります。要介護認定は、治療が終わり、リハビリを通じて要介護状態がある程度安定してからです。その時期については、医療ソーシャルワーカーと相談、調整をしましょう。

ただ、退院後に介護サービスが受けられるように、要介護認定の申請や調査は入院中に行います。これは地域包括支援センターに依頼します。できる限り、認定調査には家族も付き添いをします。かかりつけ医の意見書は、入院している病院の担当医に書いてもらうことになります。

75歳以上の後期高齢者が骨折や脳梗塞で入院した場合、要支援ではなく要介護になるケースが多くなります。その場合、ケアマネジャーの選任・契約が必要となります。医療相談員や地域包括支援センターに、信頼できるケアマネジャーを紹介してもらいます。

要介護認定がでるまで一ヶ月程度はかかりますが、認定調査が終わっていれば、介護サービスは利用できます。「要介護2くらいだな…」というのは、ある程度わかりますから、担当のケアマネジャーと一緒に、自宅に戻った時にどのようなサービスを導入するのかを検討します。介護ベッドを導入したり、介護看護サービスの時間を決めたりと、自宅に帰ってからの生活環境を整え、退院後の準備をしていきます。

退院の数日前には退院支援のためのカンファレンスが行われます。

ここに、本人・家族を含め、医師や看護師、医療相談員、担当のケアマネジャー、更には退院後の訪問介護、訪問看護などのサービス担当者が一堂に関して、退院後の生活の注意点などについて話し合います。

それが終われば、退院です。

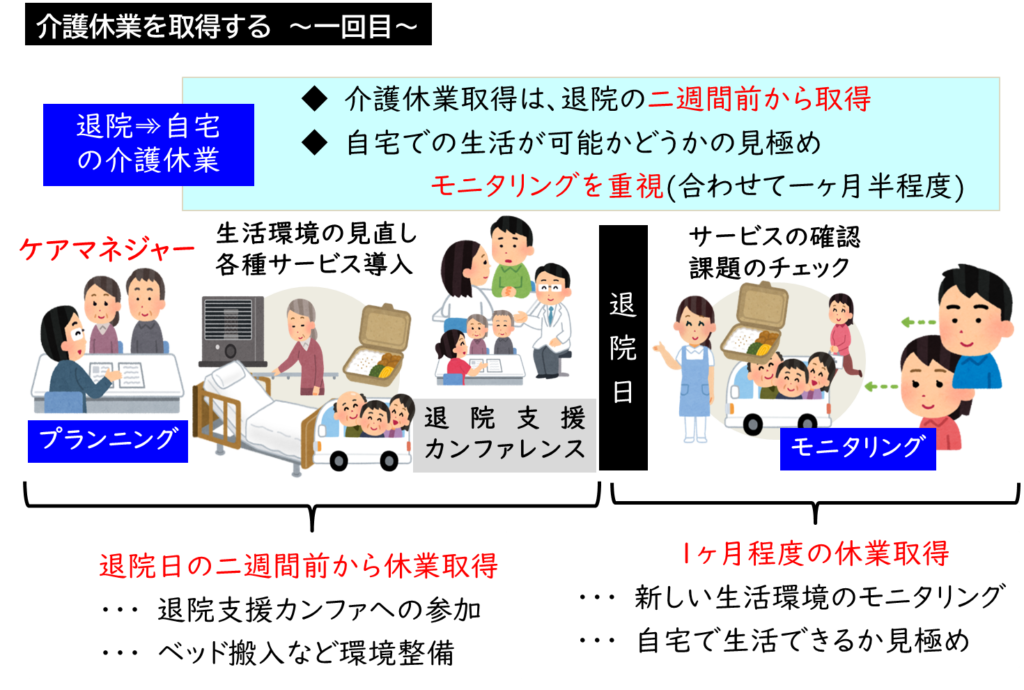

一回目の介護休業の取得

ここでポイントになるのが、介護休業の取得方法です。

退院の二週間程度前から、介護休業を取得します。

そうすれば、介護用ベッドの搬入や住宅改修、介護看護サービス導入についてじっくり話し合いができますし、退院支援カンファレンスに出席することもできます。退院の予定日は事前に病院から打診がありますし、医療相談員が調整してくれますから、それに合わせて介護休業取得日を決めましょう。

もう一つ、重要になるのが、退院後のモニタリングです。

住み慣れた自宅ととはいえ、入院によって、筋力が低下したり、麻痺が残ったりと、身体機能は大きく低下しています。また、「家に帰りたい」と強く願っていても、骨折した腕や足が上手く動かない、これまで当たり前にできていたことができない…など、様々な困難に直面するはずです。

そのため、ここで、安全に生活できる環境が整っているのか、何か見落としていることはないかと、一緒に生活をして丁寧にモニタリングすることが必要なのです。

【トイレに手すりを設置してもらったけど、高さを調整したほうがいいな・・・】

【料理を続けるなら、座りながらできるキッチンを考えようか・・・】

【お風呂は一人では不安だし、デイサービス二回にしようか・・・】

介護休業の期間は、退院前の二週間とモニタリングを合わせて、一ヶ月半程度(45日程度)長めに設定します。子供家族は介護したり手伝ったりせず、見守ることが必要です。もし、「本人が気落ちしており、一人で生活するのは難しい」と判断する場合、介護休業期間を延長して、高齢者施設や高齢者住宅への入居を検討することになります。

「ひとりでもなんとかやっていけそうだな…」というときにも、この一回目の介護休業期間中に、ケアマネージャーさん、訪問介護のサービス担当者と色々な話しましょう。自分達の希望、親の希望、要介護状態が重くなって自宅で生活できなくなるケース、どんな施設・住宅があるのか、いろいろなことがわかってくるはずです。ここで、「自宅で生活できなくなったとき、どうするのか」「どんな方法・施設・住宅があるのか」を勉強し、いくつか見学しておくだけでも、気持ちの余裕も全く違ってきます。

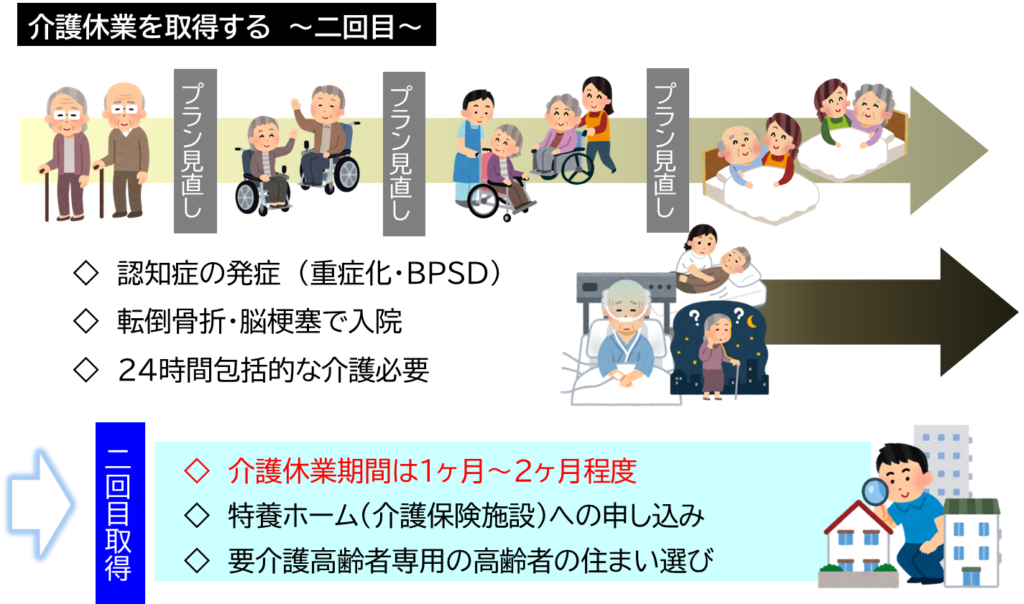

二回目の介護休業の取得

一回目の介護休業で、生活環境の土台を整備し、要介護状態の変化に合わせて調整しながら、できるだけ長く、安全に、快適に生活できるよう見守りを続けていくことになります。

ただ、加齢によって身体機能は少しずつ低下していきますし、再び骨折や脳梗塞などで入院し、次の時は在宅生活が困難になります。その時に、どんな方法があるのか、どうすれば良いのかをケアマネジャーと話をしておきましょう。

そして、実際にそうなった時に、二回目の介護休業を取得して、特養ホームへの申し込みや介護機能の整った要介護高齢者専用の高齢者住宅選びを行うことになります。

突然、高齢の親が入院となると、家族はあれもこれもと不安でバタバタしがちですが、きちんと計画的に介護休業を取得すれば、恐れることはありません。少し長めに介護休業を取得して、退院支援と丁寧なモニタリングを行うことがポイントです。

この記事へのコメントはありません。