10年ほど前までは、ほぼすべての政党・政治家が「特養ホーム待機者53万人」「介護・福祉の充実を」と声高に叫んでいたが、最近はそれも聞かなくなった。2024年10月にに行われた衆議院議員選挙においても、介護問題や社会保障制度を前面に掲げている政党は一つもない。

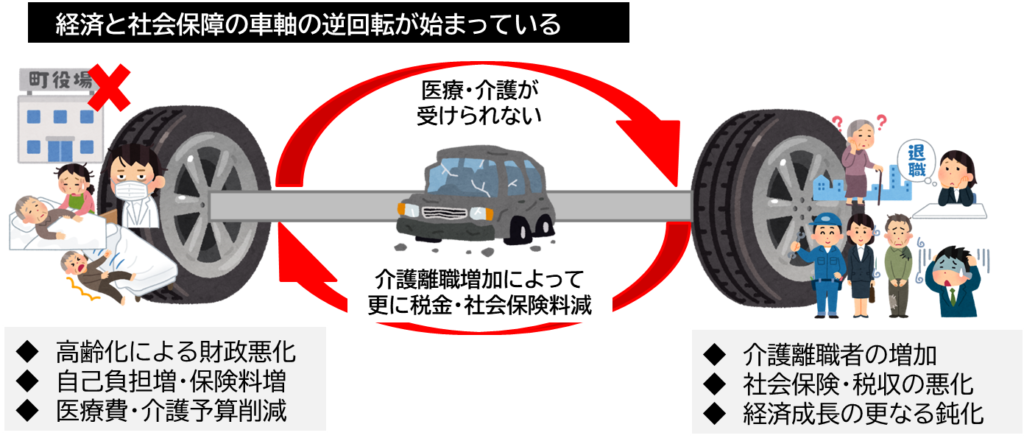

経済と社会保障の両輪はすでに逆回転を始めている

それは介護サービスが充実しているからでも、社会保障制度が安定しているからでもない。特養ホームの待機者数は高止まりを続けており、親の介護に頭を抱える家族は多い。無医村などへき地医療を表す言葉に「保険あれど医療なし」と言われたが、最近では都市部においても、介護人材不足によって、訪問介護などの希望するサービスが利用できない地域が増えている。

高度経済成長の時代とは人口バランスが激変し、介護供給がひっ迫すること、介護人材も介護財源も絶対的に不足することは30年以上前からわかっていた。それでも、財源や人材の見通しを無視したまま、目先の選挙のために「介護・福祉の充実を!!」「社会保障費を増やせ」「減税・社会保険料の値下げ」と叫んでいたからだ。今さら「社会保障費の削減は不可避」とは自説を転換できないので、すべての政治家が現状から目をそらしているに過ぎない。

前回述べたように、経済と社会保障は社会を動かす社会の両輪た。

給付と負担のバランスが取れている間は、「経済成長」と「社会保障の充実」を満たしながら車は前を向いて走る。しかし、「経済と社会保障」は一本の車軸で繋がっているため、「支える側と支えられる側」のバランス、「経済と社会保障のバランス」が崩れ出すと逆回転を始める。過大な社会保障費の増加によって、消費税や介護保険、医療保険の保険料が重く圧し掛かり、個人消費は低迷、経済成長の足を引っ張っている。経済の鈍化によって、医療、介護サービスなどの社会保障制度が維持できなくなっているのだ。

介護業界に身を置くものとして言いたくないが、いつまでも子育て対策が充実しないのも、科学技術への支援を含めた長期的・戦略的な経済対策がとれないのも、社会保障費の増加、特に高齢者の医療介護費の増加が足を引っ張っているからだ。

このアンバランスは、これからますます拡大していく。

「公的な社会保障制度は破綻しない」という人がいるが、それは方便にすぎない。医療介護サービスの依存度が高くなる後後期高齢者が600万人から1000万人に増加しても、支える側の人口は8割、6割と減少していく。それを考えると、社会保障費、特に、高齢者の医療介護費用はいまより削減していかなければならない。企業の株券のように保険証が紙屑になることはないというだけで、その効力・価値は半分以下になる。

これから要介護高齢者は、あと10年余りの短期間で700万人から1000万人に、重度要介護高齢者も240万人から370万人へと1.5倍に激増する。財政的にも人的にも、現在の介護保険制度、高齢者医療制度を維持することは100%不可能だということは、小学生の比例計算ができる人であれば、理解できるはずだ。

それは遠い未来の話ではなく、あと五年、長くても十年はもたないだろう。

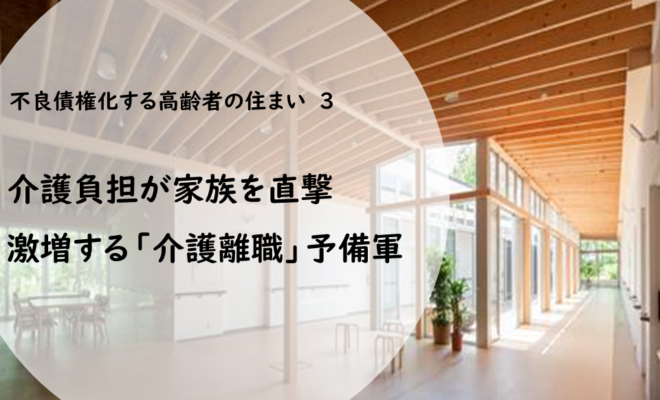

介護を抑制すれば介護離職が激増する

しかし、それは社会保障費を削減すればよいという単純な話ではない。高齢者介護の問題は、その子供、孫世代の生活、経済活動と深くかかわっているからだ。

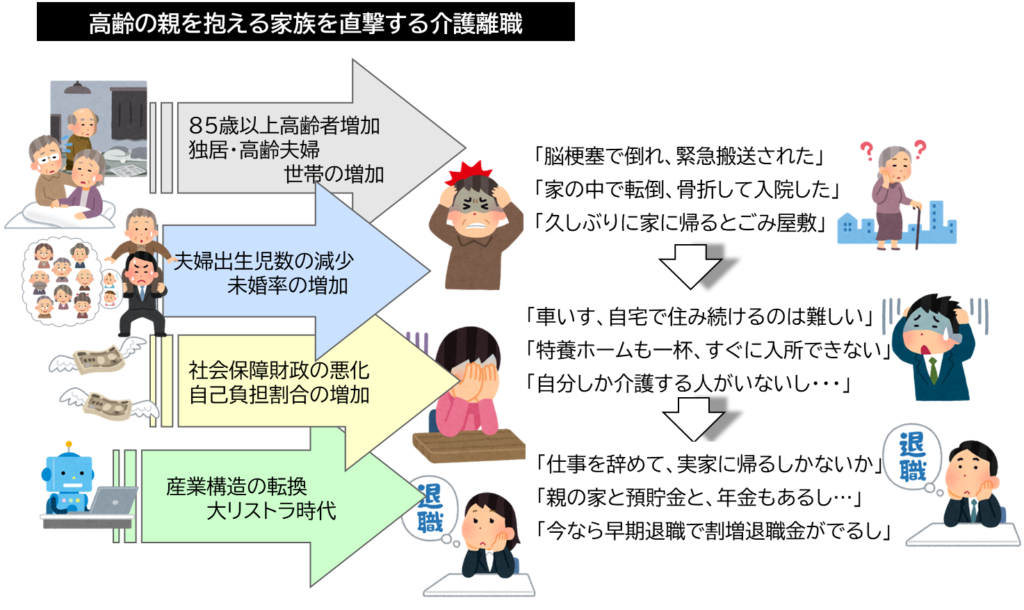

これから85歳を迎える団塊世代の多くは、進学や就職で東京・大阪などの大都市部にでて結婚し、核家族を構成してきた。その子供達が進学・就職・結婚で巣立つと、夫婦のみの世帯となり、配偶者が亡くなると一人暮らしになる。

国立社会保障・人口問題研究所の「日本の世帯数の将来推計」(令和6年)によれば、2025年、85歳以上の後後期高齢者のいる世帯のうち、「独居世帯」が187万世帯、「夫婦のみの世帯」が86万世帯。これが、10年の2035年には、それぞれ278万世帯、128万世帯へと1.5倍に増加する。要介護発生率、特に重度要介護発生率が顕著に高くなる後後期高齢者だけの世帯が全体の七割、これに「後後期高齢者+未婚の子」という世帯を加えると、八割に上ることがわかっている。

いまの65歳以上の「老老介護」「認認介護」ではなく、85歳以上の認知症独居、重度要介護独居、寝たきりの妻を認知症の夫が介護する「重認介護」、どちらも要介護3以上の「重重世帯」が当たり前の時代になるのだ。

その巨大な介護負担を一番初めに受けるのは、高齢の親を抱える子ども世代だ。

一組の夫婦から生まれる子供の数(夫婦出生児数)は、いま80歳台の人が生まれた1940年は4.3人だったのが、その子供世代である1972年には202人へと半減。晩婚化、晩産化も進み、生涯未婚率も男性は4人に一人、女性は6人に一人となっている。結果、一人の子供、一組の夫婦にかかる親の介護負担は極めて重くなっている。

「未婚の子供がひとりで、認知症の2人の親を自宅で介護している」

「一人っ子同士の夫婦が、3人の要介護の親を抱えている」

「小学生と中学生の子育て中に、親が認知症になり介護が必要になった」

親の介護は突然、かつ複数同時にやってくる。同居していない場合、特にその可能性が高い。都市部への人口集中に伴い、夫の親は東北に、妻の親は四国に、長男家族は東京、長女は九州にと、家族の遠距離化も介護の難しさに拍車をかける。

「九州で一人暮らしをしている父親が、認知症で徘徊していると警察から電話」

「秋田にいる夫の父親が脳梗塞で入院中、高知にいる妻の母親が転倒・骨折」

その中で、自己負担を増やしたり、介護サービスを使いにくくしたりと介護費用の増加を一律に抑制すれば、確実に増加するのが「介護離職」だ。重度要介護になれば一人で食事もできず、トイレにも行けない。認知症が進むと声掛け・見守りなど夜間を含め24時間の介護が必要になる。その時に必要な介護サービスが利用できなければ、子供や孫が仕事や進学を諦めて、介護をするしか方法はないからだ。

この記事へのコメントはありません。