今後、低所得、低資産の重度要介護高齢者が激増する中で、その住まいをどのように確保していくのかは大きな社会問題となる。一方で介護保険財政の負担抑制の課題も避けられない。公平性の担保、優良な高齢者住宅の育成も含め、各自治体で戦略的な対策が求められる。

【連 載】 超高齢社会に、なぜ高齢者住宅の倒産が増えるのか 028 (全 29回)

今後、「重度要介護高齢者向け住宅の整備」に合わせて、もう一つ、重要になってくるのが自宅で生活できない低所得・低資産の高齢者への財政支援です。

特養ホームはあまりにも不公平?で述べたように、現行の制度において、ユニット型特養ホームと全く同じ基準で介護付有料老人ホームを作ると、30万円~35万円の価格設定になります。

現在、高住経ネットでは、建物設備設計と介護システムの両面から、低価格の要介護高齢者住宅のビジネスモデルについて検討を進めていますが、どれだけ工夫をしても重度要介護高齢者が安全に生活できる建物設備で、かつ介護スタッフが安心して介護できる環境の高齢者住宅を整備するには、介護保険の一割負担を含め25万円程度にはなりそうです。

そうなると、大半の高齢者は高齢者住宅には入れないということになります。

しかし、「特養ホームも増やせない」「高齢者住宅にも入れない」ということになると、「孤独死」ではなく、最低限の介護を受けられない重度要介護高齢者の「放置死」が日常化します。それは、社会保障制度ではなく、日本という国の基礎が崩壊するということです。

ただ、一方で、その低所得者対策には、その財源をどうするのかという問題がでてきます。

財源確保のためには、現在の低所得者対策、減額制度を根本から見直す必要があります。

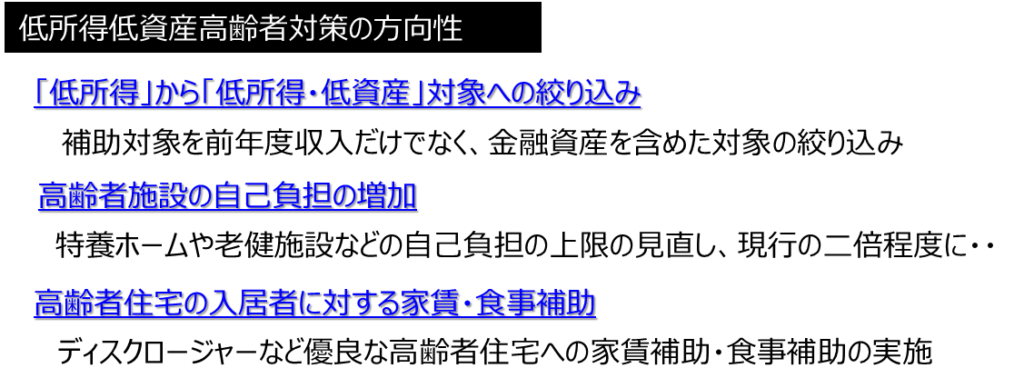

減額制度は、前年度収入だけでなく金融資産を含めて検討

一つは、対象者の限定です。

現在の高齢者施策の低所得者対策は、「前年度収入」を基礎としたものです。

しかし、高齢者の収入は年金などに限られるものの、財務省の「高齢世帯の貯蓄現在高階級別世帯分布」を見ると、預貯金は一世帯当たり2300万円と高額です。一部の富裕層が平均値を上げているという側面もあるのですが、2500万円以上の世帯が33%、中央値でも1500万円をこえます。

財政が極度に逼迫する中で、収入に関わらず、支払い能力のある高齢者には、それ相応の負担をしてもらうというのが、これからの低所得者対策の基本です。

実際、すでに特養ホームの低所得者対策では、前年度収入だけでなく、資産も対象となっています。独居高齢者で金融資産が1000万円以上、夫婦世帯で2000万円以上の高齢者は、前年度の収入に関わらず、低所得者の減額措置からは外れます。

この「収入だけでなく、金融資産も対象に・・」というのは、これからの流れです。

今後は、マイナンバー制度の導入によって、低所得者対策は金融資産も含めた対象の見直しが行われ、高額医療介護サービス費などの算定にも拡大されていくことになるでしょう。

介護保険施設・老人福祉施設の自己負担の増加

二つ目は、特別養護老人ホームや老健施設などの高齢者施設の自己負担の増加です。

現在、特養ホームの入所者の負担基準額は、複数人部屋の従来型の最高額は6万円程度、ユニット型個室特養ホームでも最高額は13万円程度です。老人保健施設でも同程度です。

これまでは、「老人福祉施設、介護保険施設は低価格」が一般的でしたが、これからは施設の役割・目的と、自己負担・低所得者対策は、切り離して考える必要があります。「施設だから、全入所者一律に安い」のではなく、「負担能力の高い高齢者には負担してもらう」ということです。それは養護老人ホームやケアハウスも同じです。

これは特別なことではありません。介護保険制度がスタートする前の特養ホームの自己負担は、複数人部屋の従来型でも、最高額は24万円(費用全額負担)でした。

今後は、ユニット型特養ホームや老健施設の自己負担の最高額は、現在の2倍程度の25万円~30万円程度にひきあげられることになるでしょう。

優良な高齢者住宅の入居者に対する家賃補助・食事補助

もう一つが、優良な高齢者住宅の入居者に対する家賃補助・食事補助の実施です。

現在、サ高住に対しては建築補助が行われていますが、喜ぶのは建築会社とデベロッパーだけで、入居者には家賃の引き下げなどのメリットはほとんどありません。そもそも、低所得者対策は、建築補助や税制優遇など事業者に対して行うものではなく、入居者の収入・資産の状況に合わせて、それぞれの入居者個別に行うべきものです。

今後は、高齢者住宅の入居者への家賃補助、食事補助などの対策が必要になります。

ただし、それはすべての高齢者住宅が対象となるのではありません。

指導監査の徹底により、「ディスクロージャーなど経営・サービスの透明性」「適切な届け出・介護保険の運用などのコンプライアンス」「ケアマネジメント・リスクマネジメントなどのサービス管理」「経営の安定性」などを含め、指導監査と一体的に、優良な高齢者住宅に限定して行うことになるでしょう。

以上、低所得者対策の方向性として、3つのポイントを上げました。

民間の高齢者住宅への減額制度の導入は、社会保障費の削減にとっても有効な手段です。

要介護高齢者が集まって生活すれば、一人の介護スタッフが効率的・効果的にサービスを提供することができ、介護報酬の削減や介護労働者の介護労働環境の改善につながります。

また、「低所得者対策」と「指導監査の徹底」を合わせることで、無駄な介護や医療の「囲い込み」を行っている高齢者住宅や無届施設を排除することができ、社会保障財政の削減と、優良な高齢者住宅の育成を一体的に行うことができます。

優良な高齢者住宅の育成は、直接的、間接的な経済波及効果も小さくありません。

高齢者住宅は、高齢者の生活を丸ごと支える複合サービスですから、介護サービスだけでなく、土地の有効利用、建設設備、食事、レクレーションなど様々な関連事業へと波及します。それは介護食や介護ロボット、自立支援機器などの開発、発展にもつながります。

また、安心して親を預けられる高齢者住宅が増えれば、「介護離職」といった子供の生活の破綻、「介護離婚」といった家族の崩壊も避けることができます。労働人口は減少していくのですから、優秀な人材を適材適所で活かすという視点は、個人ではなく、日本経済全体から見ても不可欠な視点です。

低所得者・低資産高齢者対策は、「制度の公平性の担保」と一体的なものです。

また、今後は一人暮らしの高齢者も増えてきますから、市町村・地域によっては「金融資産」だけでなく、「リバースモゲージ」など、資産を対象にした取り組みも必要になるでしょう。

また、これは地域包括ケアシステムの重要なポイントでもあります。

単に、「低所得・低資産高齢者の救済」ではなく、より戦略的な取り組みが必要です。

高齢者住宅の制度・商品の未来を読み解く (関 連)

⇒ 高齢者住宅の制度・商品の方向付ける4つのベクトル ?

⇒ 現在の特養ホーム・老人福祉施設はどこに向かうのか ?

⇒ 高齢者住宅に適用される介護保険はどうなっていくのか ?

⇒ 高齢者住宅の商品性・ビジネスモデルはどこに向かうのか ?

⇒ 低所得・重度要介護の高齢者住宅をどう整備していくのか ?

⇒ これからの「地域包括ケア時代」に不可欠な二つのシステム ?

この記事へのコメントはありません。