「高齢化社会」「高齢社会」「超高齢社会」の違いをご存知でしょうか。

これは、WHO(世界保健機構)が示している一つの指標で、高齢化率(総人口に占める65歳以上人口の割合)が7%を超えた国を「高齢化社会」としています。日本は1970年に「高齢化社会」となりました。この7%という数字を一つの基準として、14%を超えると「高齢社会」(1994年)、21%を超えると「超高齢社会」(2007年)と呼んでいます。日本は2018年の段階で28%を超え、超高齢社会の次のステージ「超々高齢社会」に入っています。この2025年の高齢化率は29.6%、2040年には35%になると予測されています。

これから私たちが直面する社会は何と呼ぶのがふさわしいのでしょうか。

それは、「後後期高齢社会」です。

介護問題の本丸は「85歳以上の後後期高齢者」

日本型超高齢社会の特徴は、「高齢化率」だけでははかれません。

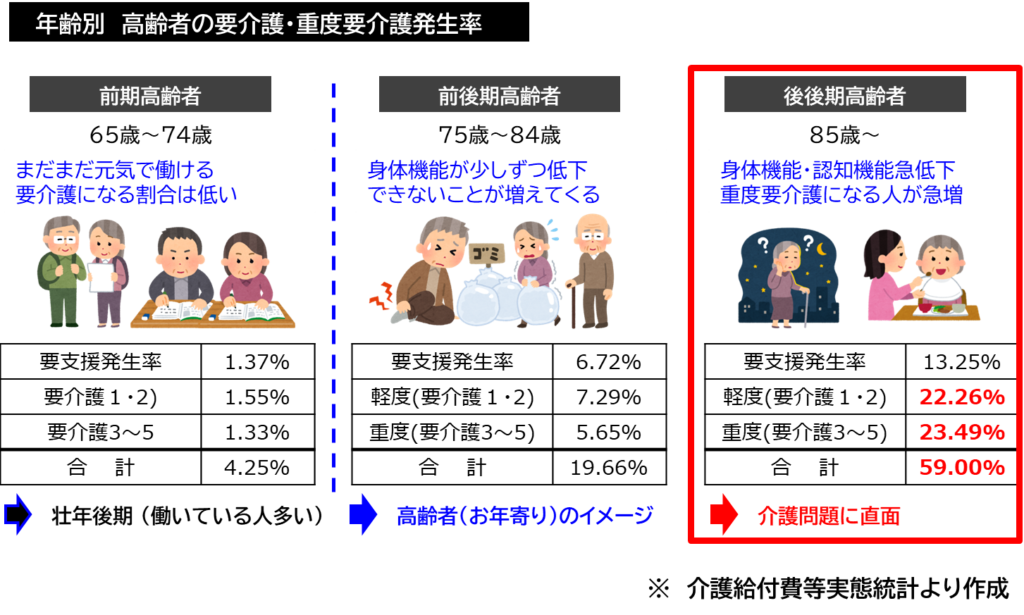

現代の日本で65歳~74歳までの前期高齢者はまだ、壮年後期と言ってよい年齢で、従来の「高齢者=お年寄り」というイメージではありません。内閣府の「高齢社会白書」(令和六年度版)によれば、65~69歳では2人に1人(53.5%)、70~74歳でも三人に一人(34.5%)が働いています。要支援・要介護になる人は20人に一人以下(4.25%)、要介護3以上の重度要介護の発生率は1.37%と低く、まだ社会を支える側にいてもらわなければならない世代です。

現代の日本で、従来の「高齢者・お年寄り」のイメージは、75歳以上の後期高齢者です。人は加齢によって認知機能・身体機能が低下していくことは避けられません。重い荷物を持ったり、車の運転をしたりと日常の生活行動が少しずつ難しくなると同時に、脳梗塞、心筋梗塞、認知症などの発症リスクも高くなっていきます。

ただ、「介護需要」という視点で見れば、75歳~84歳の「前後期高齢者」はそう大きな問題ではありません。要支援・要介護になる人は20%未満、要介護3以上になる人も、5.65%と、それほど高くありません。この年代で要介護になるのは、転倒骨折や脳梗塞による麻痺など、疾病や怪我になって要介護になる人です。俯瞰すれば、この前後期高齢者は、「支える側」と「支えられる側」の中間にある年代だと言っても良いかもしれません。食生活の乱れや運動不足、喫煙、飲酒など生活習慣病の予防・管理が重要になることがわかります。

介護問題に直結する世代は85歳以上の後後期高齢者です。それは、要介護発生率、特に、要介護3以上の重度要介護発生率が一気に高くなるからです。

後後期高齢者は、要介護発生率は六割に、重度要介護発生率も23.49%と四人に一人です。認知症有病率も、80~84歳(22.4%)から85~90歳(44.3%)へと、一気に2倍になると報告されています。それは、骨折や脳梗塞などの怪我や病気ではなく、身体機能の加齢低下によって、要介護、重度要介護になるからです。「介護予防が重要」といっても、後後期高齢者になるとその効果が小さくなります。その結果、85歳以上の高齢者の6割は、何らかの生活支援、介護がなければ生活できず、4人に一人は、24時間365日、包括的、継続的な手厚い介護が必要になるのです。

激増する後後期高齢者人口・後後期高齢世帯

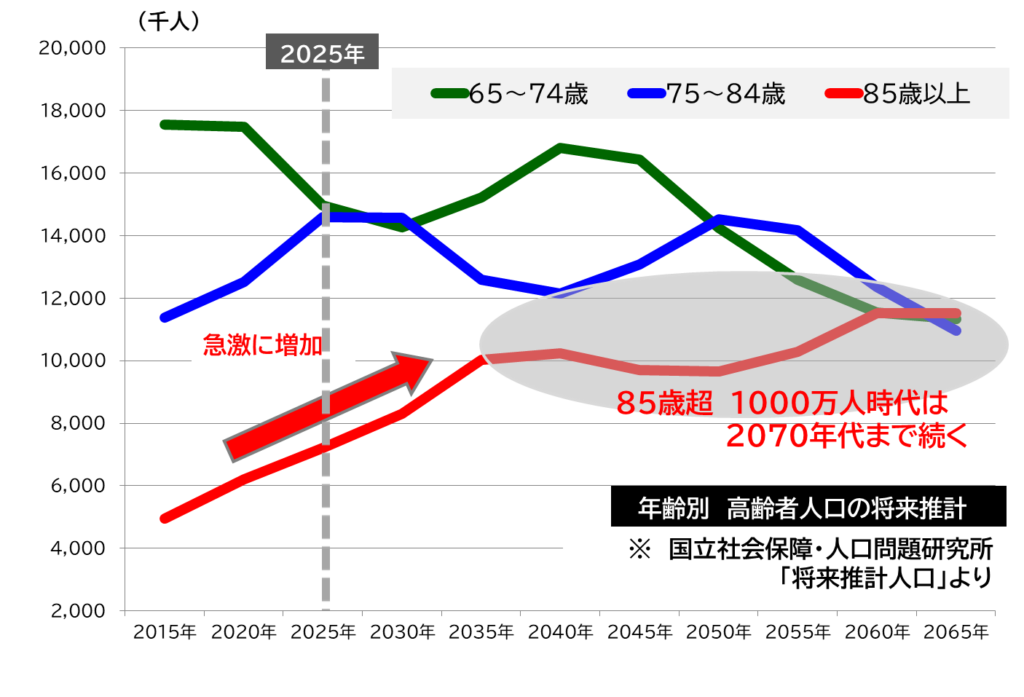

グラフを見ればわかるように、高齢者が増えるといっても、65~84歳までの前期+前後期高齢者の数は、2020年がピークで、それぞれ蛇行しながら以降なだらかに減少していきます。

これに対して、今後、直線的に増加するのが85歳以上の後後期高齢者です。介護保険がスタートした2000年には220万人程度だったものが、2020年には600万人を突破、そのまま5年毎に100万人という驚異的なスピードで増え続け、2040年には1000万人を突破、そこから2070年代まで、減少することなく1000万人前後で推移することがわかっています。

つまり、日本が直面するのは、他に類例のない、この「後後期高齢社会」なのです。日本の高齢化は、現在75歳前後の団塊世代の高齢化だと思っている人が多いのですが、いま40代、30代の人が高齢者になった時には、状況はより厳しくなっています。日本の介護問題は、2070年代まで「後後期高齢者1000万人時代」が続くという分厚く巨大な壁なのです。

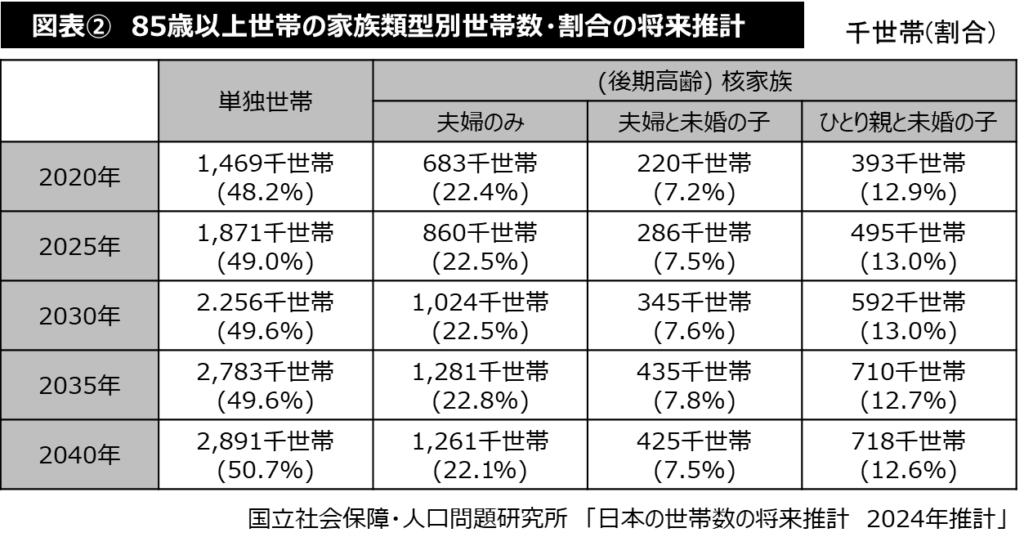

この介護需要に拍車をかけるのが、「独居高齢者」「高齢夫婦世帯」の増加です。

国立社会保障・人口問題研究所の「日本の世帯数の将来推計(2024年)」によると、2020年、85歳以上の「独居世帯」が146.9千世帯、「夫婦のみ世帯」が683千世帯。これが2040年には、それぞれ289万1千世帯、126万1千世帯と、2.0倍、1.8倍になります。後後期高齢者だけの世帯が全体の7割を超え、「後後期高齢者+未婚の子」という世帯を含めると、93%に上ります。

都市部への人口集中が進んだため、「子供世帯との遠距離化」も一つの特徴です。

子供は進学や就職で故郷を離れ、そのまま別の都市で結婚、別世帯を作っています。親は関西に長男は関東に、長女は夫の転勤で九州に……などというケースも珍しくありません。また、親の介護に直面する子供の年代は、40代後半~60代前半です。通常のサラリーマンの場合、役職や責任が肩にかかる一番忙しい年代です。

厚労省が行った調査(介護の意見募集)では、親が要介護になった時、「家族介護と外部の介護サービスを組み合わせて自宅で生活を続ける」と考える人が半数に上ると報告されていますが、実際は、とても子供や家族が働きながら介護できるような環境にはなっていないのです。

この記事へのコメントはありません。