前回、同じ高齢者住宅でも、「自立要支援向け住宅」と「要介護向け住宅」は、生活支援サービスの契約形態が違うと述べた。中でも最も大きな違いが介護サービス契約、介護システムの違いだ。

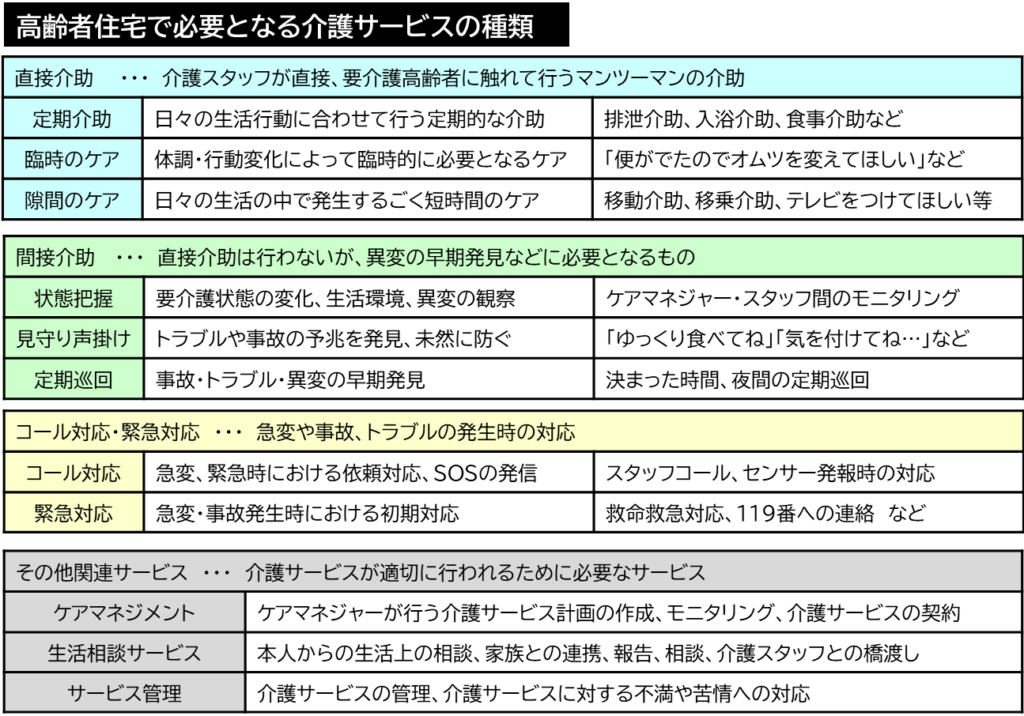

要介護高齢者を支えるために必要となる介護サービスの種類

高齢者介護と言うと、「排泄介助、入浴介助」などをイメージする人が多い。しかし、高齢者住宅内で要介護高齢者の生活を支えるために必要となる介護サービスの内容は多岐に渡る。

一つは、介護スタッフが要介護高齢者に触れて行う直接介助。

これは大きく「定期介助」「臨時のケア」「隙間のケア」に分けることができる。定期介助は、一般的に多くの人がイメージする「排泄介助・入浴介助・通院介助・食事介助」だ。ただ、「朝8時、11時に排泄介助」「火曜日の午前中に入浴介助」と決めていても、日々の生活リズムの変化や体調不良によって、「お腹の調子が悪くなんども便が出る」「汗をかいたので着替えたい」などの臨時のケアも必要となる。「火曜日は微熱があったので入浴日変更」ということもあるだろう。その他、要介護状態が重くなると「ベッドで横になりたいので部屋に帰りたい」「テレビをつけてほしい」「喉が渇いたので水を飲みたい」といった短時間の隙間のケアも増えてくる。

二つ目は、間接介助。

これは、異変の早期発見に必要となる介助項目だ。

「状態把握」は要介護状態に変化はないか、認知症などの発生の予兆はないか、急き込んだり、熱発したりしていないかなど、継続的にその身体状況を観察・把握するためのものだ。各スタッフが日々の様子から気になったことを記録し、全スタッフ間で共有し、必要であればケアマネジャーや看護師、医師などに連絡する。

急いで食べる癖のある高齢者には「喉に詰めないようにゆっくり食べてくださいね」とか、「夜間にひとりでトイレに行くのが不安だったら、スタッフを呼んでくださいね」などの「見守りや声掛け」、その他、決まった時間や夜間に行う「定期巡回」も間接介助の一つだ。これら間接介助は、急変や異変、事故の早期発見、早期対応のためには不可欠なものだ。

三つ目は、スタッフコールへの随時対応や、急変や転倒などの事故が起きた場合の救急対応を言う。24時間365日のスタッフコールやセンサー発報時の対応、人工呼吸などの救命救急対応、119番への連絡などがある。

最後の一つが、これら介護サービスが適切に行われるために付随して行われるサービスだ。

ケアマネジメントは、本人の要介護状態や希望に基づいて、どのような介護サービスを提供するのかを検討し、介護サービスの計画・契約をするものだ。「ケアプラン」という言葉を聞いたことがあるだろう。「自立排泄はどうするのか、夜間の排泄はどうか」「減塩食が必要か、嚥下機能はどうか」「入浴介助時に気を付けるポイントは何か」などについて詳細に検討し、本人・家族から「どのような生活をしたいか」という希望も勘案し、介護看護スタッフと連携して、どのような介護、看護、食事など必要な支援サービスをプランニングする。この契約に基づいて、様々な生活支援サービスは提供される。

生活相談も、高齢者の生活を支えるために不可欠なサービスだ。本人からの生活上の相談だけでなく、家族への連絡、報告、相談、また介護看護スタッフと家族、本人との橋渡しなどもする。サービス管理は、経営者が管理者が、働く介護課員後スタッフの教育・訓練やサービスの質の向上、介護サービスに対する不満や苦情への対応などを行うものだ。

これらは介護看護スタッフが行う介護サービスではないが、付随するサービスとして不可欠なものだ。

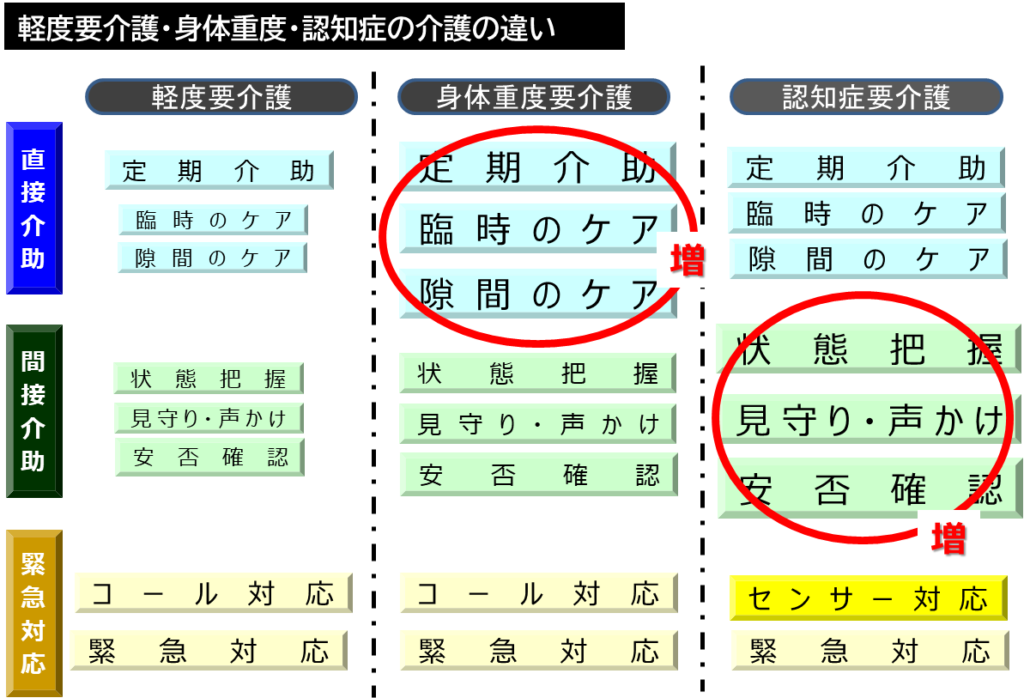

「要支援軽度要介護」「身体重度要介護」「認知症要介護」の違い

介護保険の要介護認定は、必要となる介護サービス時間がその算定根拠となっているため、「要介護度の違い=介護サービス量の違い」だと考えている人が多いが、それだけではない。「軽度要介護」「身体重度要介護」「認知症要介護」によって、特に「直接介助」「間接介助」「緊急対応」の介護サービスの中身が必要性が変わってくるということだ。

まず、要支援・軽度要介護の場合、排泄や食事、テレビをつけたり着替えたりなど、身の回りのことはできるため、臨時のケアや隙間のケアは小さく、「入浴」「通院」など「生活行動の中で、一人でできないことを介助する」という定期介助が中心となる。安否確認や状態把握などの間接介助も、「夜中に巡回など監視されているようで嫌だ」という人もいるかもしれないし、「毎朝、見に来てほしい」という人もいるだろう。本人が希望すれば付加すればよいもので、全員に必要なサービスというわけではない。

これに対し、要介護3以上の身体重度要介護になると、一人でできない生活行動が増えるために、排泄、入浴、食事などの定期介助が増えるだけでなく、移動移乗、水分補給など生活行動全般に介助が必要となる。体調不良による変動も大きく、排泄が自立していなければ、お腹の調子が悪くて何度も便が出るといった「臨時のケア」や、部屋に戻りたい、水が飲みたい、背中が痒いといった、「隙間のケア」が多くなる。

一方の認知症になると、排泄や着換え、移乗移動、水分補給などは自立していても、「他人の部屋に間違って入る」「勝手に外に出てしまう」「消毒液を間違って飲んでしまう」といった想定外の行動を起すことが増えてくる。トラブルや事故を防ぐため、頻繁な状態把握や見守り・声かけ、安否確認などの間接介助が多くなる。また、自分で異変を伝えるためにスタッフコールを押すことが難しくなるため、「離床センサー」「徘徊防止センサー」などの対応が必要となる。

このように考えると、高齢者介護は「排泄介助・食事介助」だけではなく、そのサービス項目は多岐にわかることがわかるだろう。またそれは、「重度要介護になれば介護サービス量が増える」というだけでなく、「要支援・軽度要介護」と「重度要介護」「認知症介護」によって、それぞれに介護サービス内容・システムが変わってくるということだ。

この記事へのコメントはありません。