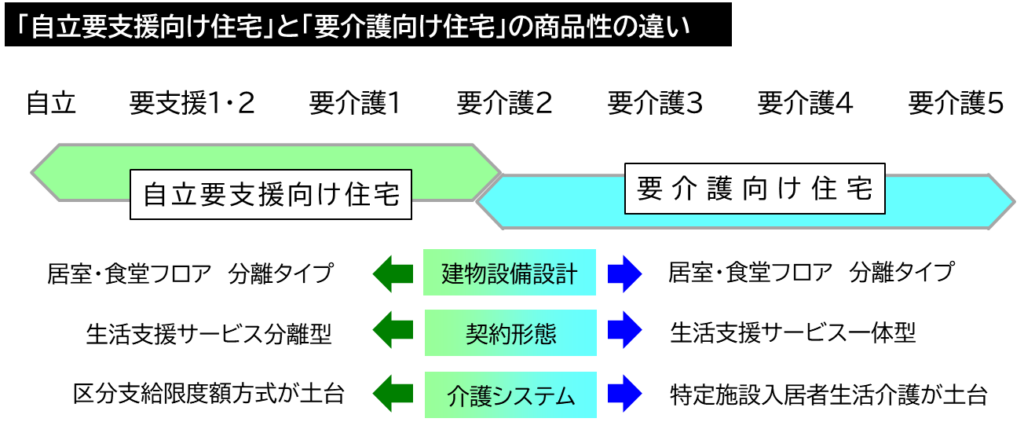

ここまで、「建物設備設計」「生活支援サービス契約」「介護システム」の三つの観点から、「自立要支援向け住宅」と「要介護向け住宅」は基本的に違う商品だと述べてきた。

それは、学校と言っても、小学校と大学は校庭校舎もカリキュラムも違うのと同じだ。

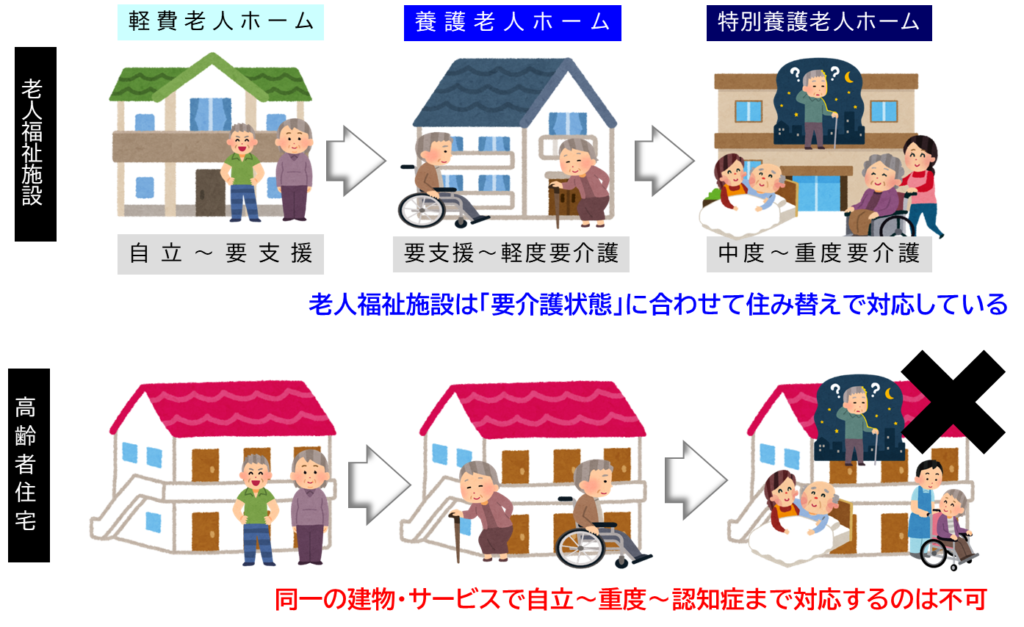

もし、自立~要支援~重度要介護まで、一つの建物・介護システムで対応できるのであれば、入所系の老人福祉施設も、要介護状態別に「軽費老人ホーム・ケアハウス=自立要支援向け住宅」「養護老人ホーム=軽度・中度要介護向け住宅」「特別養護老人ホーム=重度・認知症対応住宅」と分類せずに、一つの種類で済むはずだろう。

ここから導きだせる高齢者住宅整備のポイントは二つある。

絶対的に不足しているのは『要介護向け住宅』

一つは、不足しているのは「要介護向け住宅」だということ。

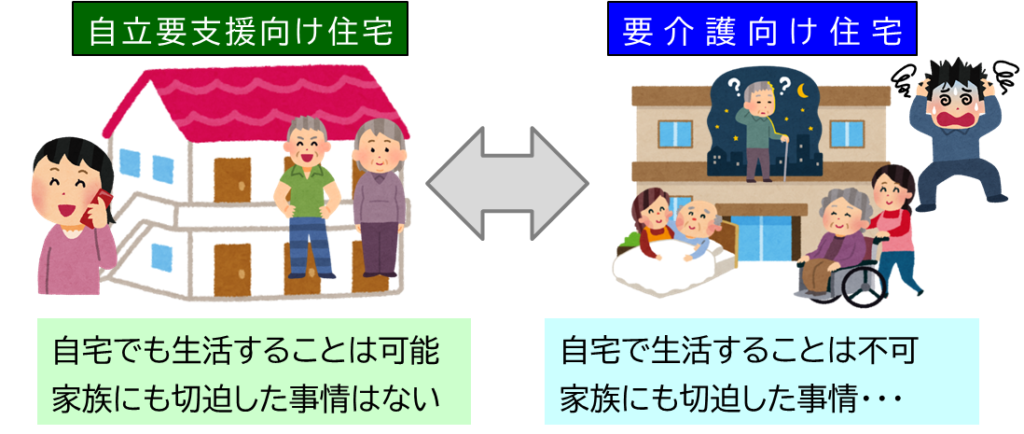

「特養ホームが足りない」という話を聞くことは多いが、「養護老人ホームが足りない」「ケアハウスに入所できなくて困っている」という話は聞かないだろう。それは自立や要支援、要介護2程度までの軽度要介護高齢者は、独居であっても訪問介護や通所介護、配食サービスなどを利用しながら自宅で生活することが可能だからだ。そちらの方が、プライバシーの面でも自由度の面でもメリットは大きい。自立要支援向け住宅に需要がないとは言わないが、「住んでいた賃貸アパートが取り壊される」といった特別な理由がない限り、どうしても転居しなければならないという逼迫した事情はない。

一方の『要介護向け住宅』を探す高齢者、家族の事情は切迫している。

特に85歳以上の後後期高齢者は、大腿骨骨折や脳梗塞などで麻痺が残り、突然、寝たきりなどの重度要介護になるというケースは少なくない。病院からは早期退院を求められ、「自宅に戻っても一人暮らしは難しい」「家族も同居できない、仕事も辞められない」「家が狭いので、車いすで生活することは無理」と介護問題に直面し、特養ホームへの申し込みが殺到しているのだ。

【高齢者住宅の整備が必要な理由Ⅰ 🔗】でも述べた通り、「限られた社会資源の公平公正、かつ効率的な運用」「介護と経済の両立」など、これからの後後期高齢社会を考えると、まず整備しなければならないのは「自立要支援向け住宅」ではなく、「要介護向け住宅」だということがわかるだろう。

『自立要支援向け住宅』は単体では経営できない

もう一つのポイントは、「自立要支援向け住宅」は単体では経営できないということ。「自立要支援向け住宅」は「要介護向け住宅」よりも簡単だと思っている人が多い。実際、高齢者住宅事業に新規参入したいという事業者からは、「介護のことはよくわからないので、介護付ではなく、自立向けのサ高住からスタートしたい」という相談は多い。

しかし、高齢期には認知症・要介護でなくても、耳は遠くなり判断力も低下する。性格的に頑固になる人も多く、騒音やゴミの分別をめぐって入居者間のトラブルも発生する。「自立向け住宅」では、高齢者同士の人間関係のトラブルで、暴力事件や殺人事件まで発生している。認知症になると、軽度であっても時間や曜日が分からなくなるため、それはさらに拡大する。寝たばこなどで火災のリスクが高くても、本人の部屋なので禁止はできない。だから、今でも一般の賃貸マンション・アパートの多くは「高齢者お断り」なのだ。

「要介護になってからではなく、自立・要支援の時に早めに入居した方が安心」

「自立・要支援高齢者から、重度要介護・認知症高齢者まで対応」

そう標榜・セールスする高齢者住宅は多いが、それが不可能なことはすでに実証されている。ケアハウスは自立要支援向けの老人福祉施設だが、当初は、要介護状態が重くなっても特養ホームに移るのではなく、訪問介護や通所介護などを活用して、できるだけ長く住み続けられるよう想定されていた。しかし、実際は、ケアハウスや養護老人ホームに重度要介護・認知症高齢者は生活していない。それは、「定期介助」しかない、訪問介護や通所介護などのポイント介助では対応できないからだ。

それがトラブルにならないのは、ケアハウスや養護老人ホームを運営している社会福祉法人のほとんどが、同程度の費用でスムーズに入所できる特養ホームも運営しているため、そちらに転居してもらうことが可能だからだ。

しかし、単独の「自立要支援向け住宅」ではその手法が使えない。

特にサ高住は、福祉施設とは違い居住者に借家権という強い権利が発生する。事業者が「この高齢者住宅で住み続けることは難しい」と判断しても、それを理由に一方的に退居を求めることはできない。ごみが散乱して悪臭がしても「入ってくるな」と言われると入室することさえできず、要介護向け住宅や特養ホームへの転居を勧めても、「介護が必要になっても安心・快適と言ったじゃないか」と拒否されれば強制できない。特に、認知症高齢者の場合、法的にも相当困難な対応を求められることになる。

これは、いま社会問題となっている「介護労働者の過重労働」の問題と大きく関係している。

建物設備が要介護対応になっていない高齢者住宅では、生活動線・介護動線共に混乱するため、介護スタッフはその対応に走り回ることになる。介護できない高齢者住宅に、重度要介護、認知症高齢者が増えると、その負担がすべて介護スタッフにかかってくるからだ。特に、自立要支援高齢者、身体重度、認知症重度と、タイプの違う高齢者が一緒に生活すると、喧嘩などのトラブルや事故が激増することになる。

高齢者住宅といっても、「自立要支援向け住宅」「要介護向け住宅」はまったく別のサービス・商品・ビジネスモデルであり、事業が安定するのも、求められているのも「要介護向け住宅」だけなのだ。

この記事へのコメントはありません。