高齢者住宅の整備においてまず理解しなければならないことは、「自立要支援向け住宅」と「要介護向け住宅」は、その商品性・ビジネスモデルが根本的に違うということ。それは、「自立要支援高齢者」と「中度~重度・認知症要介護高齢者」に求められる生活環境、サービスの違いを考えればわかる。

その商品性は何が違うのか、一つは立地環境や建物設備設計などハードの違いだ。

立地環境・ロケーションの違い

自立・要支援高齢者は、基本的な日常生活行動には支障がない。

ただ、「自立向け住宅」といっても、身体機能や、とっさの判断力、対応力の低下によって、自動車や自転車の運転は危険が伴うため、バスや電車といった交通環境や病院、商業施設などへのアクセスに十分、留意する必要がある。同様の理由から、段差や坂道など傾斜の多い地域も立地に適していない。

一方、要介護、認知症になると「買い物」は介護スタッフの介助・同行が不可欠となるため、「毎日・日常的な買い物」ではなく、「レクレーション」の意味合いが強い。同様に、病院などへの通院も専用車での「送迎」となるため、バスや電車など公共交通の利便性はそれほど重要ではない。

専用部・共用部設計の違い

専用部・共用部設計も、根本的に違うものだ。

一つは、専用部、住戸内に必要となる設備基準。自立向け住宅は、住戸内でそれぞれの生活がある程度完結するよう、キッチン、洗面、浴室などの水回りを含め、ワンルームマンションと同程度の住戸内設備が求められる。プライバシーを確保するため玄関も各戸専用のものが望ましい。

一方の要介護向け住宅は、要介護の入居者が居室内で調理をしたり、食事をすることはなく、入浴も介護スタッフが付き添って専用の個別浴槽・特殊浴槽で行われるため、「トイレ付の部屋・居室」というイメージが強くなる。ただし、要介護向けのトイレは、一般のものではなく、車いすでトイレ内まで侵入でき、回転や移乗などが行えるように、十分なスペースを確保しなけれぱならない。また、自立向け住宅と違い、靴の脱着にも介護が必要となるため、個別玄関は望ましくない。

これは共用設備に置いても同じことが言える。

高齢者にとって、食事の準備はとても面倒なもの。三食、栄養の整った食事を作ることは容易ではなく、また高血圧の減塩食、糖尿病のためのカロリーを抑えた糖尿食なども必要となる。そのため、自立要支援向け住宅も要介護向け住宅も食堂が準備されている。ただ、多くの車椅子高齢者が利用する「要介護向け住宅」の食堂はテーブル感覚を広くとることや入口ドアの設計、食堂内のアクセスなど、多くの工夫が必要となる。それは、入浴設備やエレベーターの仕様も同じで、「要介護向け」でなければ、安全に日々の生活をすることは難しい。

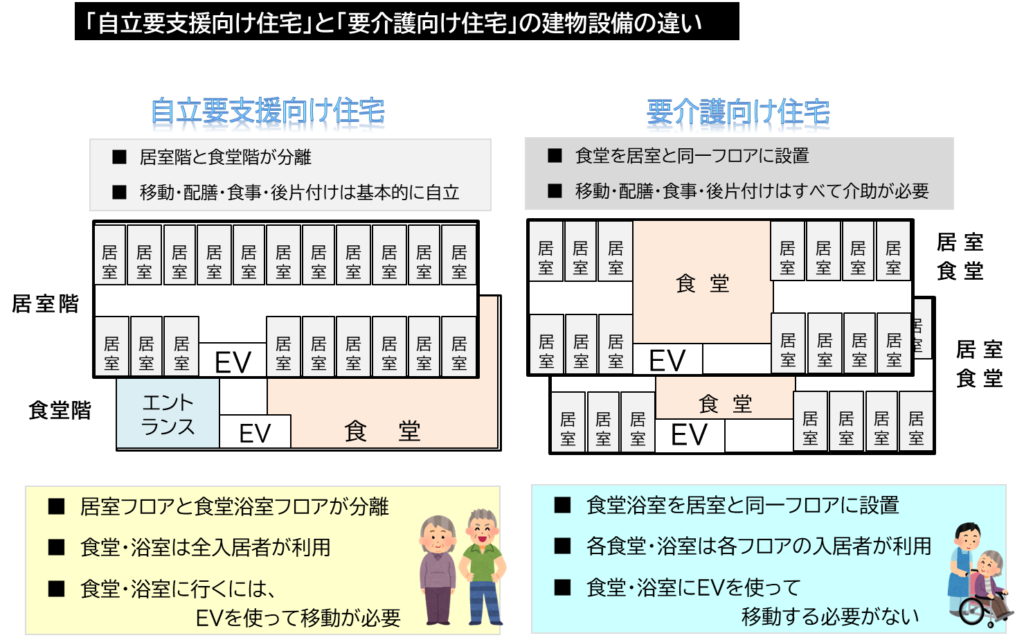

居室・食堂・浴室などの位置関係

「要介護向け住宅」で特に重要になるのが「居室・食堂」の位置関係だ。

「自立向け住宅」は一階に入居者専用の食堂、二階以上に居室フロアが置かれている。

朝食(6時半~8時半)、昼食(11時~13時)、夕食(17時~19時)など、入居者は決められた一定の時間内に、それぞれ食堂・レストランにそれぞれ降りてきて食事をとる。学生寮、独身寮のイメージに近い。それぞれのプライバシーを確保するためにも、居室・食堂は別フロアであることが望ましい。

逆に、要介護向け住宅は、「食堂フロア」と「居室フロア」の分離は適さない。

それは車いす利用になれば、小さな段差や日々の生活移動が大きな障壁(バリア)になるからだ。特に、毎日の生活・介助において、移動の大きな障害・バリアになるのがエレベーターだ。

居室と食堂が同一フロアにある場合、車いす高齢者は食事時間内に、介助なく居室からでて食堂に向かうことができる。認知症高齢者や移動、移乗が必要な重度要介護高齢者でも、介助の手間・時間はさほどかからない。

しかし、「居室・食堂」のフロアが分離している場合、介護スタッフは、一日三度、エレベーターを使って、車いす利用や認知症高齢者を往復移動させなければならない。車いすは大型エレベーターでも最大4台しか乗らないため、30名の車いす利用者を、それぞれの居室から食堂に降ろすだけで、2名~3名の介護スタッフが一時間以上掛かり切りになる。それを一日三往復行うだけで、介護システムは崩壊し、エレベーター付近の混雑や、介助ミスによるぶつかり事故や挟み込み事故、トラブルが多発することになる。

これは、入浴設備も同じ。

入浴設備が、居室とは別フロアにある場合、そこで入浴介助スタッフは孤立してしまい、「忘れ物があって取りに行く」「転倒・急変があって他のスタッフの支援が必要」という場合も、対応に時間がかかり、連携がうまく取れない。このように高齢者の生活・介護と建物設備設計は一体的なものであり、特に、要介護向け住宅は、要介護高齢者の生活・支援に合わせた生活動線・介護動線が検討されなければ、介護が難しく、事故やトラブルが多発することになる。

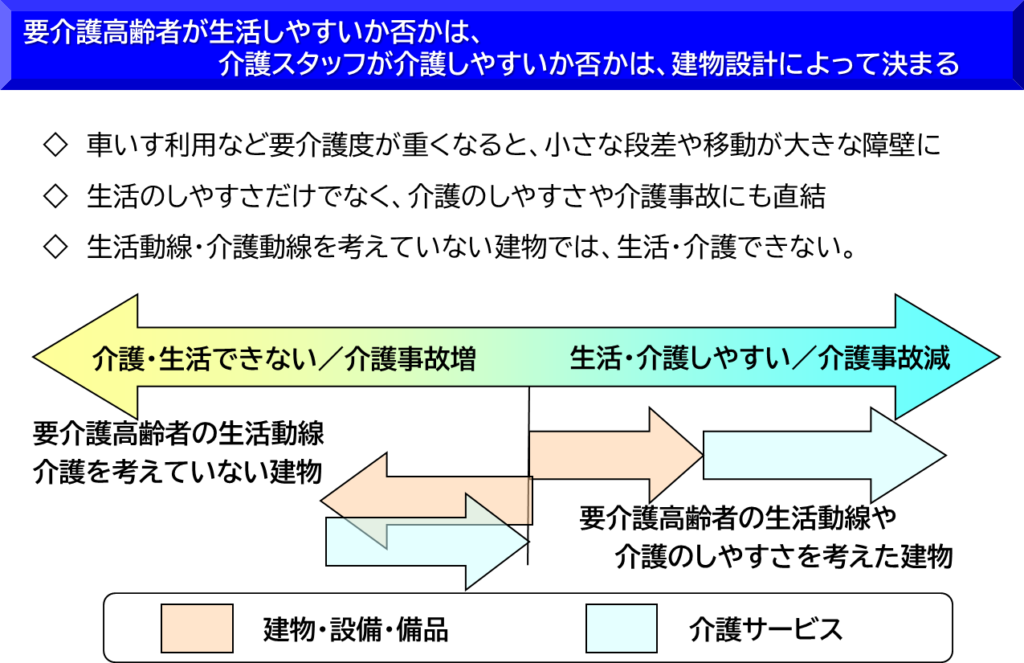

整理すると、「自立要支援向け住宅」と「要介護向け住宅」は立地・ローションだけでなく、専用部や共用部の設計、居室と食堂、浴室などの位置関係など、建物設備設計の考え方が根本的に違うことがわかるだろう。それは学校といっても、小学校と大学がまったく違う、カリキュラムで行われているのと同じだ。

要介護向け住宅は、「有料老人ホームやサ高住の建物設備設置基準に合致していればよい」という話ではなく、また「要介護向けの特殊浴槽」「要介護向けのエレベーター」を設置すればよいというものではない。「要介護向けの生活動線、介護動線」になっていなければ、要介護高齢者は生活することも適切な介護を受けることもできないのだ。

この記事へのコメントはありません。