WHO(世界保健機関)では高齢者を65歳以上と歳以上と定義している。

総人口に占める高齢者の割合(高齢化率)によって、「高齢化社会(高齢化率が7%以上)」「高齢社会(同14%以上)」「超高齢社会(同21%以上)」と呼ばれてきたが、最近の報道では「前期高齢者(65~74歳)」と「後期高齢者(75歳~)」に分けたものが増えている。

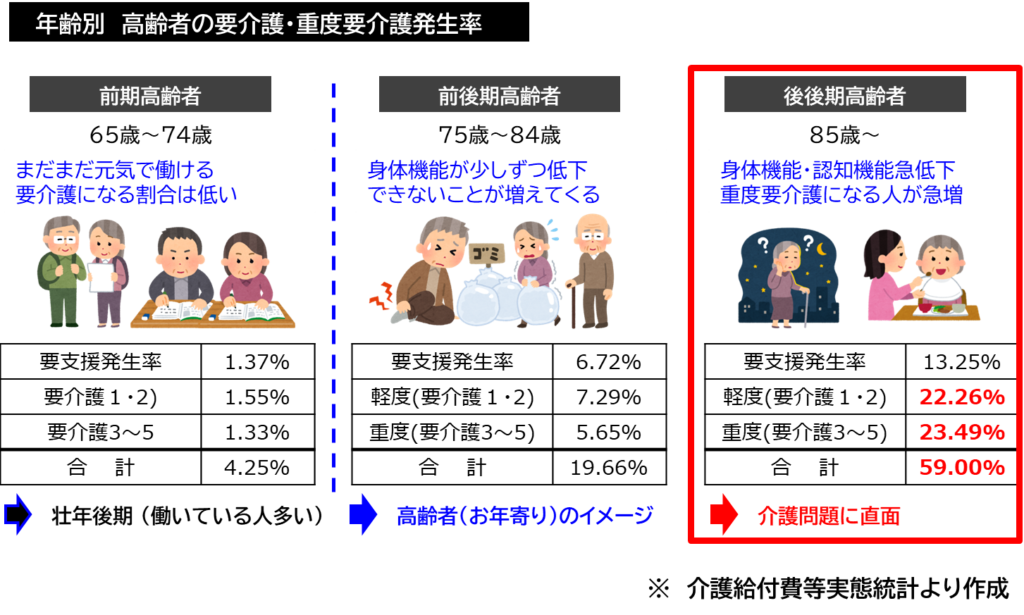

「前期高齢者」「前後期高齢者」と「後後期高齢者」の違い

それは、現代の日本では、65歳~74歳までの前期高齢者は「壮年後期」と言ってよい年代からだ。内閣府の「高齢社会白書」(令和六年度版)によれば、65~69歳では2人に1人(53.5%)、70~74歳でも3人に1人(34.5%)が働いており、2010年と比較すると、それぞれ15.8%、12.1%と大幅に昇している。要支援・要介護になる人は20人に一人以下(4.25%)、要介護3以上の重度要介護の発生率は1.37%と低く、まだ社会を支える側にいてもらわなければならない世代だ。

現代の日本で、従来の「お年寄り・老人」のイメージは、75歳以上の後期高齢者だろう。

人は加齢によって認知機能・身体機能が低下していくことは避けられない。重い荷物を持ったり、車の運転をしたりと日常の生活行動が少しずつ難しくなると同時に、脳梗塞、心筋梗塞、認知症などの発症リスクも高くなっていく。実際、75歳を超えても働いている人は10人に一人程度。2010年と比較してもその割合は大きく変わっていない。

介護需要の増加を分析する場合、この後期高齢者も更に75~84歳までの「前後期高齢者」と、75歳以上の「後後期高齢者」の二段階に分ける必要がある。

「年齢別高齢者の要介護・重度要介護発生率」で示した通り、75~84歳までの前後期高齢者で要支援・要介護になる人は全体の二割以下(19.66%)、寝たきりなど重度要介護になる人も5.65%と18人に一人程度、そのほとんどは脳梗塞、認知症などの疾病が原因だ。この世代は散歩や体操、食事などの生活習慣の見直し、脳トレ、骨折後の早期リハビリなど介護予防の取り組みが重要になる。「支える側」と「支えられる側」の中間にある年代だと言ってよい。

これに対し、85歳以上の後後期高齢者になると、転倒骨折や脳血管障害だけでなく、加齢による筋力や認知機能の自然低下によって要介護状態になる人が増えてくる。前後期高齢者と比較すると、介護予防や骨折後、手術後のリハビリの効果も小さくなる。結果、その約六割(59.00%)が生活上何らかの支援・介護が必要となり、四人に一人(23.49%)は、生活行動全般に介護が必要な重度要介護になるのだ。

私たちが直面する「後後期高齢者対比 3.4の時代」

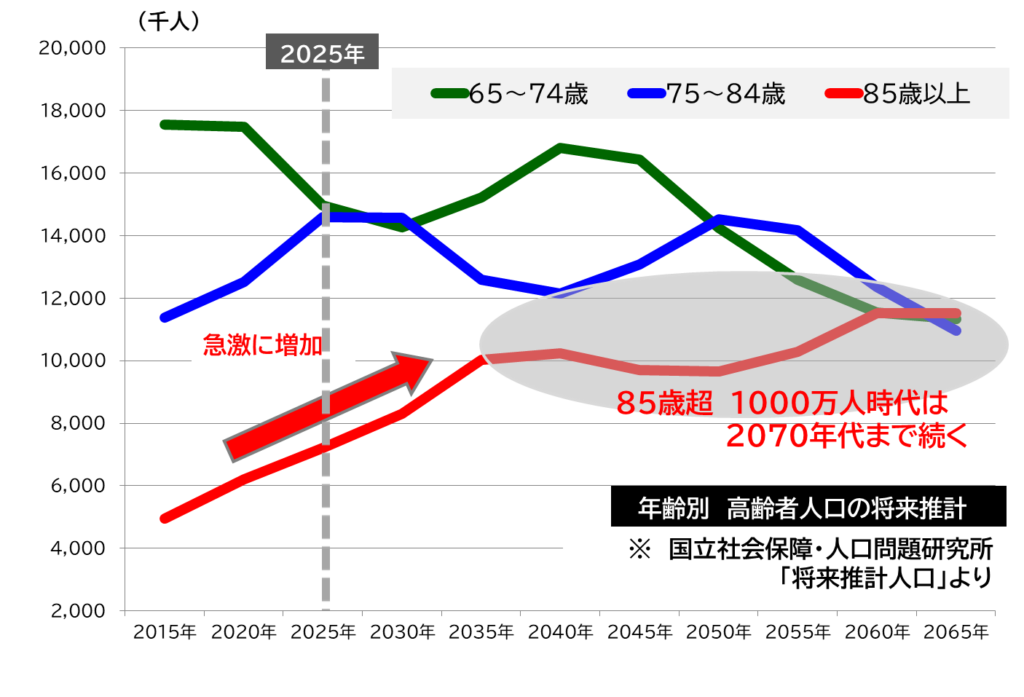

この三分類した各年代の高齢者数は、これから平均的に増加していくわけではない。「これからは主に後期高齢者が増加する」という報道が多いが、それも正確ではない。

グラフ「年齢別 高齢者人口の将来推計」で示した通り、前期高齢者・前後期高齢者を合わせた65~84歳の人口は2020年の約3000万人がピークで、それぞれ蛇行しながら緩やかに減少していく。これに対し、85歳以上の後後期高齢者は、介護保険がスタートした2000年に220万人程度だったものが、2020年に600万人を突破、2035年には980万人となり、2040年には1000万人に到達する。その最大の理由は、団塊世代の後後期高齢化だ。

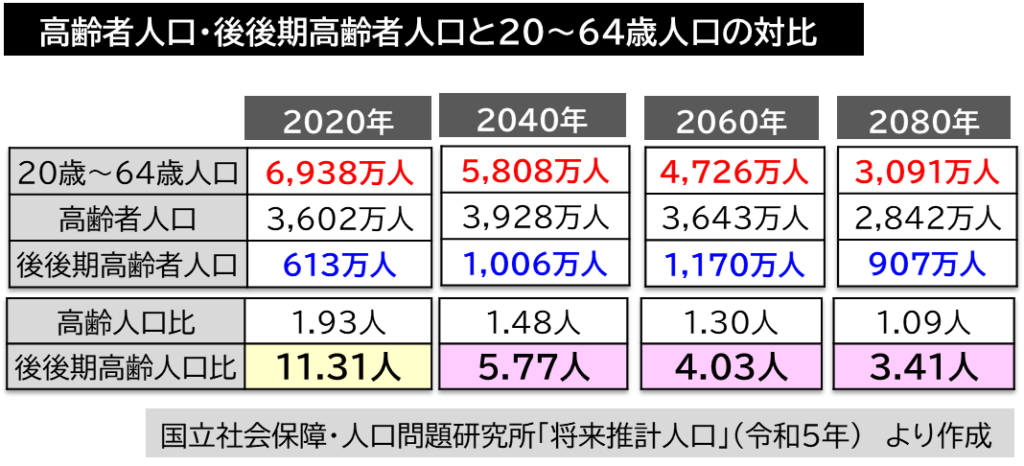

その一方で、少子化によって20~64歳までの支える側の人口は一気に減少していく。

介護保険がスタートした2000年には7800万人だったものが、2020年には6840万人となっており、2040年には5543万人、2060年には4431万人と、いまの65%にまで減少する。

フォーカスすべきは、それぞれの数ではなく「比率」だ。

この「支える側」と「支えられる側」の人口を対比すると、介護保険制度がスタートした2000年には一人の後後期高齢者を35人の「20歳~64歳」で支えていたのに対し、2020年には11.31人に、2040年には5.77人、2060年には4.03人、2080年には3.41人となる。いまでも介護の人材不足が社会問題になっているが、2040年には2020年の半分、2060年には三分の一の現役世代で後後期高齢者を支えていかなければならないということだ。

これは、自治体によっても大きな差があり、2040年には東京都内でも福生市、多摩市、八王子、町田などでは全国平均(5.77)を下回り、23区内でも練馬区では6.69と秋田県や青森県と同じ比率となる。全国でみれば2.0を下回る自治体が一割に上ることがわかっている。

日本は、すでに人口減少の時代に入っている。

「人口減少は悪いことではない」「日本より人口が少なくても豊かな国はたくさんある」と話す人がいるが、介護問題の本質は、人口が減ることでも、高齢者が増えることでもなく、財政や人材の面で「支える側」と「支えられる側」のバランスが崩れることだ。

介護を含め高齢化は団塊世代(1947~79年生まれ)の問題と思っている人は多いが、いま30代の人が85歳になった時には、いまより、もっと厳しい状況になっている。それどころか、このアンバランスな比率は、100年後の22世紀に入っても、そのまま、”3.4”という絶望的に厳しい数字が延々と続くのだ。

介護や看護、保育は労働集約的な仕事でありながら、ロボット化・機械化・AI化による効率化が難しい専門職種だ。特に、重度要介護高齢者は日々体調が変化することや、認知症高齢者は予想外の行動が増えるため、見守り・声掛けを含めたくさんの介助の手が必要となる。

これは介護人材確保の問題だけでなく、社会保障の財政問題、ひいては日本経済にも深くかかわってくることになるのだ。

この記事へのコメントはありません。