介護休暇・介護休業は、1991年に作られた「育児・介護休業法」に基づく制度です。

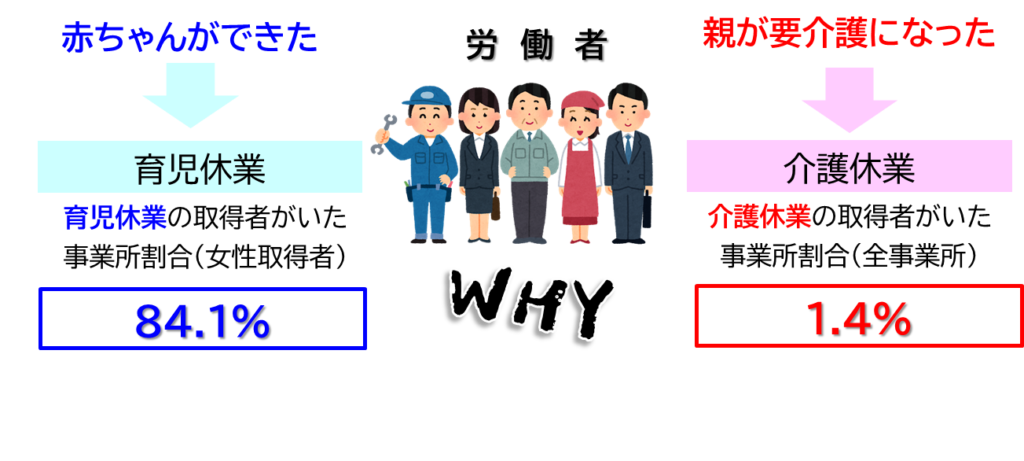

しかし、育児休業と介護休業とでは、その取得率がまったく違います。

「雇用均等基本調査(令和五年)」によると、在職中に出産した女性がいた事業所に占める、女性の育児休業の取得者がいた事業所の割合が女性84.1%(男性30.1%)であるのに対し、介護休業の取得者がいた事業所の割合は、わずか1.4%しかありません。

2024年の日本の出生数は72万人。対して、仕事をしながら介護をしているというビジネスケアラーが346万人です。単純計算しても、「介護をしている子供家族」は「育児をしている親世代」の五倍です。40代~50代の従業員がいる企業・事業所では、「親の介護をしている社員がいる」という事業所が大半だろうと思いますが、それでも介護休業取得者のいる事業者は、わずか1.4%しかいないのです。その結果、「介護が理由で仕事を続けられない」という介護離職者が10.6万人、その予備軍はその十倍、二十倍になると言われているのです。

介護休業の取得が進まない理由

前章で述べたように介護離職者の増加は、社会の大きなリスクです。

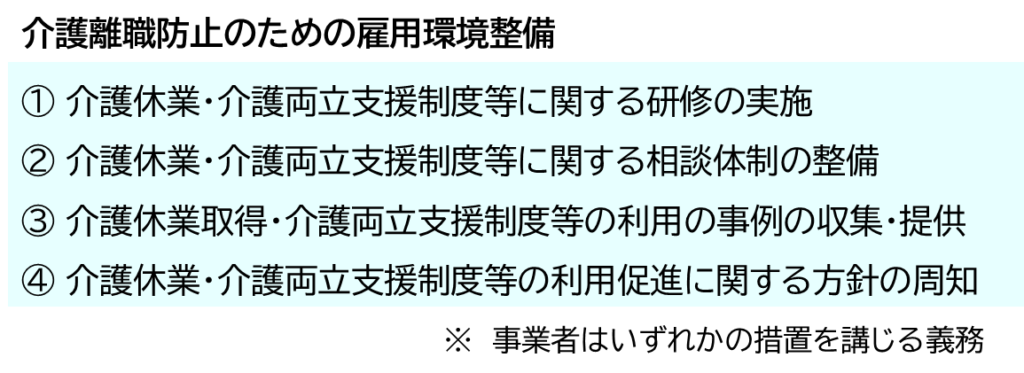

そのため、2025年4月には育児・介護休業法が改正されました。

この介護休業制度の認知度をあげることを目的として、企業には、40歳になった段階で介護と仕事の両立に関する制度の説明が義務付けられるほか、会社全体の雇用環境の整備も求められることになりました。

これで、確かに介護休業の認知度は高まるでしょうが、それで介護休業の取得が進むかといえば、それは難しいと考えています。そもそも、最近は介護の問題が、テレビや新聞などでも盛んに取り上げられていますから、「介護休業なんて知らない、聞いたことがない」という人は少ないでしょうし、自分がビジネスケアラーの当事者になれば、「介護休業ってどんな制度なんだろう…」」と人事部に確認したり、インターネットで調べたりするでしょう。

それなのに、育児休業と比較して介護休業はなぜ取得が進まないのか。

そこには、三つの理由があります。

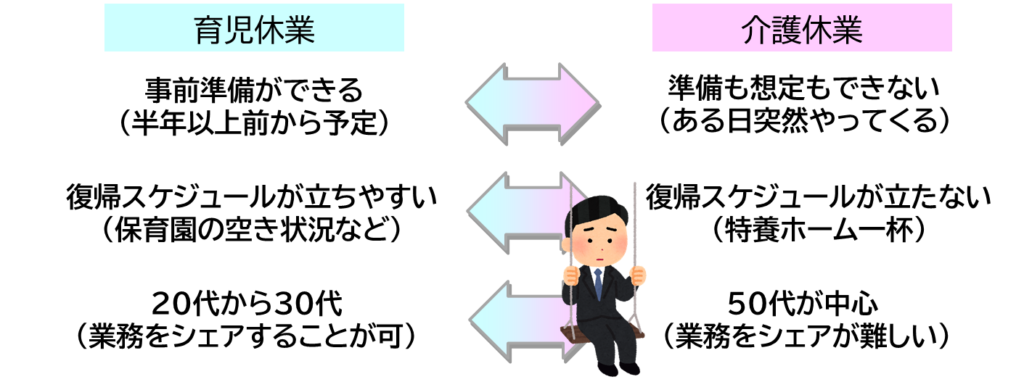

一つは、事前準備ができないということです。

出産は、半年以上前から「予定日」が分かっており、「出産予定が5月中旬なので、4月1日から産前産後休業に入り、来年の5月一杯は育児休業を取得する」と、労働者も会社も半年先の出産・育児に関する休業、それに基づく業務の引継ぎ、仕事のシェアなどを計画的に進めることができます。

しかし、親の介護問題は、「脳梗塞で倒れて寝たきりになった」など突然発生します。事前にどのような要介護状態になるかわかりませんから、予定や準備はできませんし、バタバタするばかりで、引継ぎやワークシェアも簡単ではありません。

二つ目は、介護期間が想定できないということです。

育児休業は、「来年の四月から保育園に」「一歳からは職場復帰」など、事前に会社や家族と相談して休職期間を決めることができます。従業員本人は地域の育児支援や保育園の空き情報を調べて、業務復帰に向けてじっくり検討できますし、事業者も「その期間は部内で仕事のシェアをしよう」「他の部署からの応援で対応しよう」と計画をたてることができます。

しかし、介護は期間が想定できません。3か月で介護が終わるわけではありませんから、「特養ホームの申し込みをしたい」といっても、現状を考えるといつ入所できるかわかりません。

三つ目は、休業者の年齢・業務内容です。

親の介護を想定すると、介護休業を取得するのは四〇代後半~六〇代前半が中心です。サラリーマンの場合、中間管理職以上である人も多く、一定期間だけ誰かに代わりをさせたり、複数人で業務をシェアすることが簡単ではありません。加えて、「プライベートなことで会社に迷惑をかけられない」「誰も介護休業なんてとってないのに、管理者の自分が取得するわけにはいかない」と、介護と仕事の負担で、どんどん追い詰められていくことになります。

実は、この三つの理由は、あるセミナーで人事担当者を中心に討論した時に出てきた内容です。介護休業の取得が進まない理由は、「周知が足りない」ことではないのです。ただ、現在の理解では、事業者だけでなく労働者側から見ても、「介護のための休みなんて、一般の企業でとれるはずがない」「取得しても先が見えないことには意味がない」という話になるのは、当然なのです。

この記事へのコメントはありません。