介護離職は、離職をした子供やその家族に多大な負担を及ぼします。

最初は、「大切な親のために介護したい」と意欲を持っていても、それが三年、五年と続くと、腰痛や寝不足などの身体的な負担が重く積み重なり、「どうして俺だけ、私だけが…」「他の兄弟は何もしない…」と周囲への怒りやストレスになっていきます。収入が低下すれば、経済的な負担は、介護離職をした本人だけでなく、「介護別居」「介護離婚」など、自分の家族や孫世代の生活や進学にも暗い影を落とします。

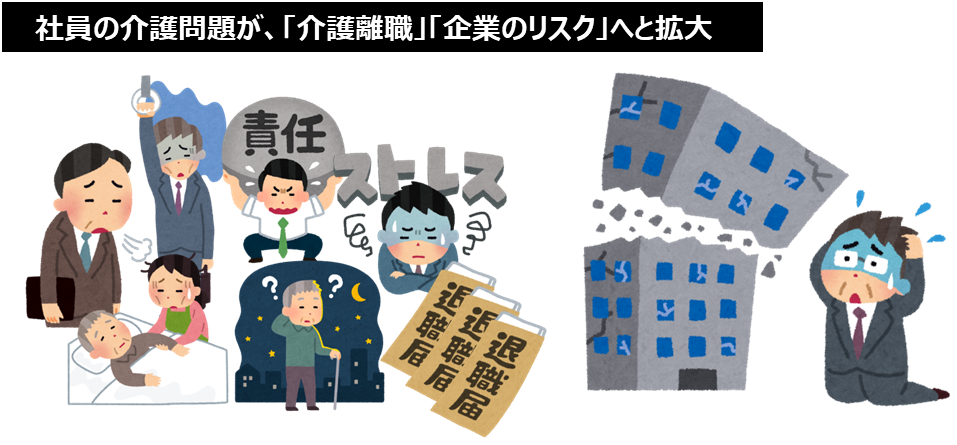

そしてそのリスクは個人・家族から、企業・経済・社会へと一気に拡大していくのです。

企業への負担、経済活動の低下

この介護離職の増加によって、これから大きくダメージを受けるのが企業活動です。

親の介護が必要になる世代は、四〇代後半~六〇代前半が中心です。一般の会社で言えば、課長~部長など企業・組織の中核になっている世代です。また、この介護離職を考えるのは、責任感が強く仕事ができる人、かつ、「プライベートなことで会社に迷惑をかけたくない」と抱え込んでしまうタイプの人が多いということです。

親の介護の問題は、育児の問題とは違い、ある日突然発生しますから、介護離職も「来月から退職したい」と、突然やってきます。そのときには精神的にも肉体的にも限界に達していることが多く、「遺留・引き留め」は容易ではありません。その企業で長く働いてきた、深い知識や経験、ノウハウをもった代わりの人材が簡単に見つかるわけではありませんから、突然の退職は、企業としては計り知れない損失を被ることになります。

これから介護離職が、企業の抱える巨大リスクとなる理由がわかるでしょう。

企業が介護離職の対策を適切に取れなければ、中核となる人材がどんどん流出し、大企業であっても、介護離職者の増加で経営の屋台骨が揺らぐ、中小企業では、企業の存続が危うくなるケースは少なくないでしょう。

介護離職によって、日本社会が負のスパイラルへ

そして、それは社会の損失へと波及していきます。

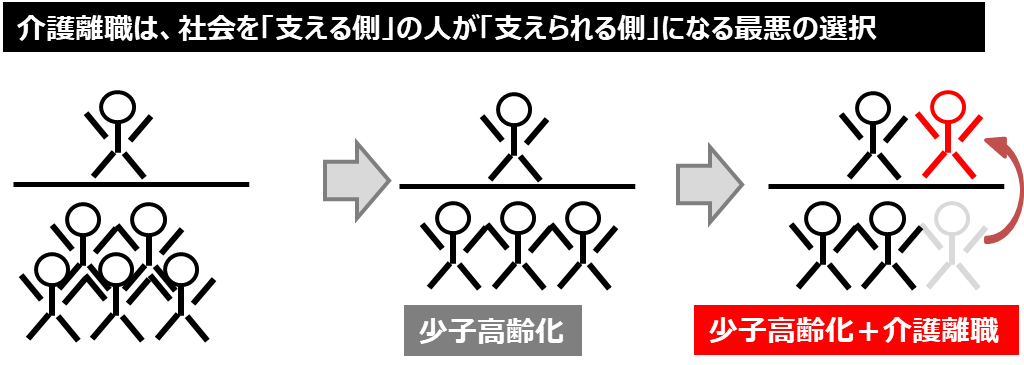

述べたように、少子高齢社会のリスクの根幹は、経済活動によって納税し、社会保障制度を支える人と、要介護や病気になって社会保障制度によって支えられる人のバランスが崩れることです。加えてね介護をしながら仕事をしているビジネスケアラーはいまでも364万人、2030年には438万人。この介護離職による労働者の生産性低下が日本全体に与える経済損失は2030年の段階で九兆円になると推計されています。

それだけではありません。加えて、述べてきたように、「医療介護費の増加」「生活保護世帯の増加」、更には「孫世代への負担増」など、アンバランスを一気に加速させることになります。

「親の介護のために、仕事を辞めて故郷に帰ってきた」というと、「優しい息子さん・娘さんで、お母さんは幸せね」と美談になりますが、社会的にみると、支える人が一人減るという単純な話ではなく、本来、分母にいて社会を支えるはずの人が、分子の支えられる人に移行するという最悪の選択です。

だから、介護問題、介護離職は、個人・家族問題であると同時に、社会問題なのです。介護サービスが上手く使えないと、介護離職が増え、それによって経済が停滞、税収や社会保険料収入が減少し、また介護サービスの低下につながり、介護離職が増える……という負のスパイラルに陥ることになるのです。

ここまで、介護離職が及ぼす「個人・経済・社会のリスク」について述べてきました。

ただ、「介護はプロにお任せして、仕事をしましょう」と言いたいのではありません。

できるかぎり、家族は積極的に介護に関わるべきです。それは、「育ててもらったのだから」「親の老後の世話は子供がすべき」といった儒教的な倫理観からではありません。一部のマスコミは悲惨なケースだけをピックアップし「介護崩壊」「介護地獄」という煽り方をしますが、実際に介護をすると「そう言えば母はチーズケーキが好きだったな」「子供の頃、父と二人でお好み焼きをよく作ったな」「熱を出したとき、抱えて病院まで走ってくれたな」など、子供の頃の自分と両親との記憶がたくさん蘇ってきます。「大変だったけど、親子のやり直しができた」と振り返る人も少なくありません。

また、一般的に言われているように、「仕事と介護の両立」や「家族は、できる範囲のことをやればよい」いうものでもありません。長期にわたって「会社では仕事をして、家では介護をする」などということができるはずがありませんし、「できる範囲のことをやろう」とすると、その範囲はどんどん増えていきます。結局、親の介護は、子供家族にとって大きな負担、ストレスになっていき、「親がなくなってほっとした」ということになりかねません。

家族の役割は、「自分が親の排泄や入浴の介助をする」ことではありません。

家族がすべきこと、家族にしかできないことは、介護生活環境を整えるための代理人です。

親の介護のために、介護離職などする必要は、まったくないのです。

次章からは、介護離職をせずに、家族の役割を果たすための方策について解説します。

この記事へのコメントはありません。