ここからは、実際の介護休業の取得をイメージしていきましょう。

介護休業を取得するには、以下の事項について介護休業開始予定日の二週間前までに、事業者への申請が必要になります。

ただ、この介護休業の対象者や取得方法においても、いくつかの誤解があります。

介護休業を効率的・効果的に取得するための、ポイントをあげておきます。

【対象家族の氏名、及び続柄】

ひとつは、対象となる家族です。

対象となるのは、「配偶者(事実婚含)」 「父母」 「配偶者の父母」 「子供」 「孫」 「祖父母」です。自分の親だけでなく、妻や夫の親も同様に対象となります。以前は、祖父母や兄弟姉妹、孫については、同居かつ扶養していることが条件でしたが、その要件は撤廃されています。ただし、子供や孫に関しては、養子(または養子の子)など法律上の親子関係がある者に限られるため注意が必要です。

【介護休業開始予定日・及び介護休業終了予定日】

介護休業制度は、ひとりの対象者(介護が必要な親など)に対して、最大93日間取得できます。一度に93日間連続して取得することもできますし、「30日・30日・33日」と三回まで分割して取得することができます。もちろん、「40日・53日」という二回でもOKです。

また、当初は、「4月10日から5月9日まで(30日)」と予定していても、事情が変わった場合、休業終了予定日の二週間前までに申し出ることによって、休業終了予定日を繰り下げ変更できます。ただ、この延長申請ができるのは一度限り、93日の範囲内に限られます。

【対象家族の要介護状態】

この介護休業制度の効率的・効果的利用の妨げになっている誤解が、「対象者の要介護状態」です。

介護休業を取得するには、①で述べた対象家族が、「常時介護を必要とする状態」であることが前提です。この「常時介護を必要とする状態」と言えば、寝たきりや車椅子の状態をイメージし、かつ「要介護認定がでていなければ、介護休業は取得できない」と考えている人が多いのですが、そうではありません。

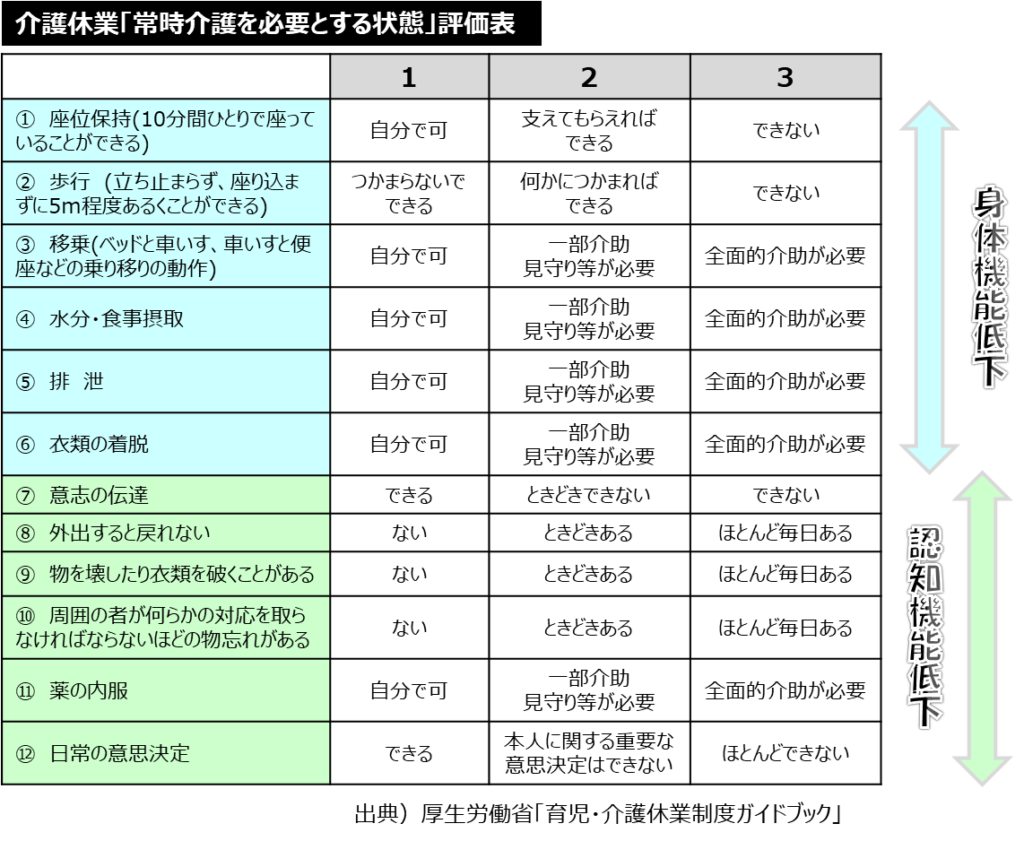

この「常時介護を必要とする状態」とは以下のものです。

Ⅰ 要介護認定を受けている場合は、「要介護2」以上であること。

Ⅱ 評価表 ① ~⑫のうち、2が二つ以上、3が一つ以上該当すること。

Ⅲ その状態が継続すると認められること。

まず、注意をしておきたいのは、Ⅲの「その状態が継続すると認められること」です。

述べたように、子供や孫も介護休業の対象となりますが、「子供が足を骨折して、学校の行きかえりなどに介助が必要となった」という場合は、介護休業制度の対象とはなりません。その状態はあくまでも一時的なもので、Ⅲの継続するわけではないからです。

一方の、高齢者の骨折はどうでしょう。

「65歳の母親が、手の骨を折って、食事の準備ができない」という場合も、現行制度においては介護休業を取得することはできないと考えられます。これも、あくまでも一時的なものだからです。

逆に、「75歳の父親が大腿骨を骨折して入院した」という場合、医師から「骨折が治っても、歩けるようにはならない。車椅子が必要になるだろう…」という診断がなされれば、介護休業が取得できます。これは「何歳以上」というものでも、「骨折の部位」によって一律に判断されるわけではありません。同じ骨折でも、その介護や支援が必要な状態が一時的なものか、継続すると認められるかによって、変わってくるのです。

もうひとつ、ポイントになるのは、Ⅱの評価表です。

表をみればわかるように、①~⑥は身体機能低下の指標、⑦~⑬は認知機能低下の指標です。この表のうち、2の状態が二つ以上、3の状態が一つ以上あり、その状態が継続すると認められる場合は、介護休業取得の対象となります。

例えば、どのような状態が想定できるでしょうか。

「背もたれのある椅子に寄り掛かっていないと、座位を保てない」(①の2)

「歩行時にふらつき、家の中でも転倒することが増えている」(②の2)

「高血圧で食後薬か必要だが、何度言っても飲み忘れてしまう」(⑪の2)

「病院には家族が付いて行かないと、本人だけでは理解できない」(⑬の2)

このように、明らかな認知症の症状や、骨折や脳梗塞で介護が必要になったというのでなくても、その前の「そろそろ、いままで通り、生活するのは難しいかも…」「そろそろ、なんらかの介護や支援が必要かも…」という段階で、介護休業の取得ができるのです。

どうして、このことを知ってほしいのかと言えば、これらのポイントは、介護休業制度を効率的効果的に取得するために、とても重要だからです。

この記事へのコメントはありません。