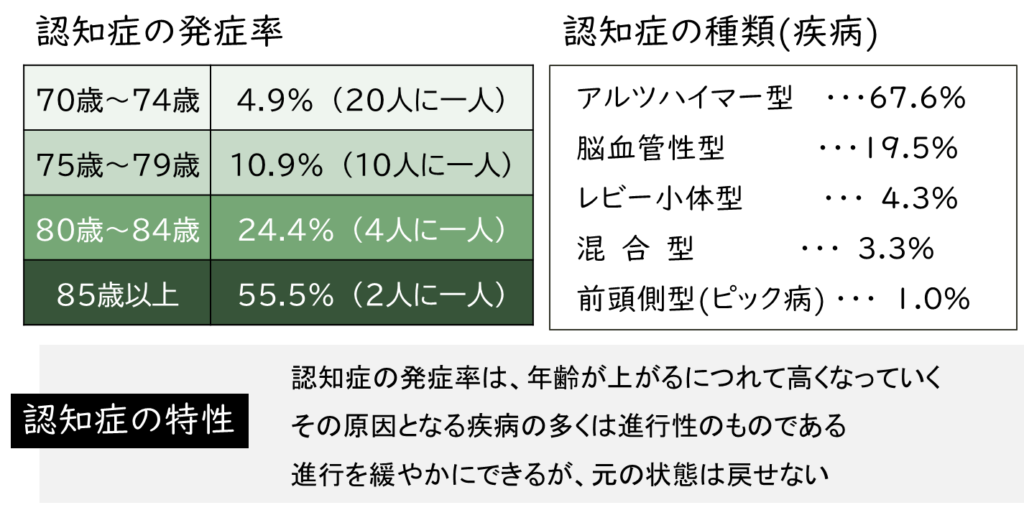

認知症というのは、病名ではなく症状です。

アルツハイマーや脳血管障害など、脳に関わる病気が原因で発症します。

その原因は様々ですが、総じて言えることは、認知症の発症率は、年齢が上がるにつれて高くなっていくということ。その多くは進行性のものであるということ。そして、そのまま放置しておくと、どんどん進行し、現代医学では、元の状態に戻すということができないということです。

ただ、認知症全体の85%を占めるアルツハイマー病や脳血管障害は、治すことはできなくても、その進行を抑制できるようになっています。だから、認知症は早期発見・早期診断・早期治療が何よりも重要なのです。

認知症が進むと「認知症の話」ができなくなる

『認知症は早期発見・早期診断・早期治療が重要』は、テレビの情報番組やCMなどでも繰り返し言っていますから、「初めて聞いた」という人はいないはずです。

しかし、その早期発見が難しいのが、認知症の最大の特徴なのです。

それは医学的に難しいのではありません。

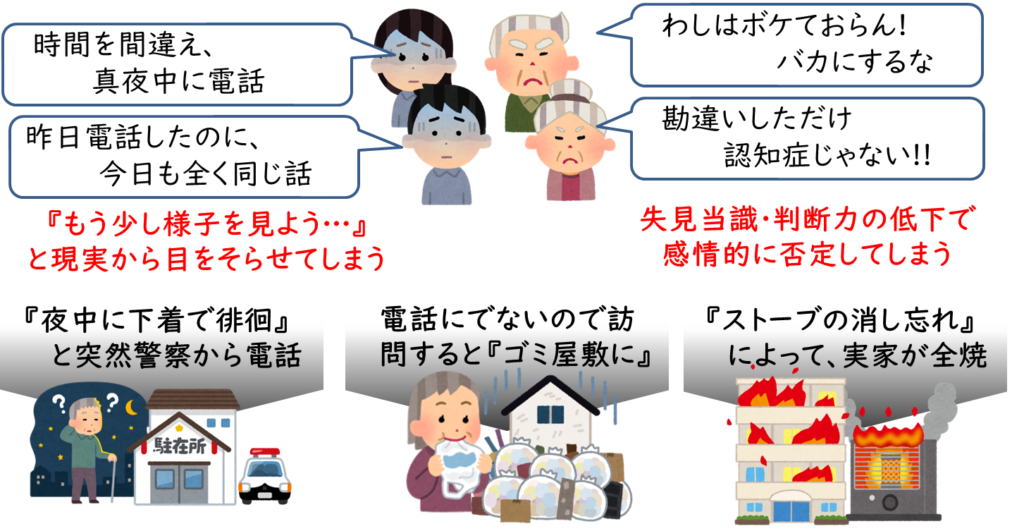

『時間を間違えて、真夜中に電話をかけてきた』

『昨日電話をしたことを忘れ、全く同じ話をしている』

昔は痴呆・ボケと言われており、認知症という言葉に置き換わったのはまだこの20年のことです。そのイメージがまだ強く残っています。「お父さん、お母さん、ちょっとおかしい…」「もしかしたら、認知症かも…」と思っても、離れて暮らしている家族は「単なる勘違いかもしれないし…」「もう少し様子を見よう…」と目をそらせてしまいます。

それは親も同じです。「昨日もその話したよ、認知症じゃないか…」と指摘しても、本人は『わしはボケておらん! 年よりをバカにするな』『ちょっと勘違いしただけ 私は認知症にならない!!』と感情的に否定してしまいます。つまり「認知症かも…」と思っても、親子ともに認知症の話は認知症になってしまうと、できないのです。

もう一度言います。早期発見できれば、認知症を引き起こす多くの病気は怖いものではありません。認知症に対して正しい理解ができていないこと、そして、過度な恐怖が、認知症を怖い病気にさせてしまっているのです。

そのまま放置しておくとどうなるか、もうおわかりでしょう。

『夜中に裸で徘徊と突然警察から電話があった』

『電話にでないので訪問すると、家の中がゴミ屋敷になっていた』

『ストーブの消し忘れによって、実家が全焼』

認知症が進むと、徘徊や異食などの激しい周辺症状(BPSD)の症状があらわれます。お金を払うことを忘れて万引きしたり、それをとがめられて暴力をふるって、警察沙汰になるという人も少なくありません。警察や近隣の人から「どうなってるの?」と連絡があって初めて、「こんなはずでは…」と頭を抱えることになるのです。

【発覚した時には認知症が進んでいた】というケースは避けられる

親が要介護になるルートとその対策は、大きく4つに分かれます

① 少しずつ身体機能・認知機能が低下して、支援や介護が必要となる

② 骨折や脳梗塞で、要介護状態になる

③ 検査で初期・軽度の認知症だと診断された

④ 分かった時には、認知症が相当進んでおり、周辺症状がある

①『少しずつ身体機能・認知機能が低下していく』というケースは、そのまま生活が維持できるように、親と話し合いながら、その状態に合わせて、必要なサービスを導入するなど生活環境を整えていきます。介護休業を取得すれば、ゆっくり、じっくり検討する時間があります。全く慌てる必要はありません。

② 『突然、骨折や脳梗塞で入院し、要介護になる』というケースの場合、「身体に麻痺が残って要介護になる」と聞くと、ショックを受けるでしょうが、「麻痺が軽度で自宅に戻れる」「重度の要介護で施設・高齢者住宅への入所」のどちらのケースでも、入院期間を利用して、退院後の生活環境を整える時間はたっぷりあります。これも計画的に介護休業を取得し、やることがわかっていれば、バタバタとする必要はまったくありません。

③ 『検査で初期・軽度の認知症だと診断された』というケースも同様です。認知症だとわかれば、ショックを受けると思いますが、これも、そうバタバタと慌てる必要はありません。 認知症でも、初期の場合、今と変わらない環境で同じような生活が可能です。 進行を緩やかにする薬もありますから、お医者さんと相談し、介護休業制度を活用しながら、困ったこと、できないことを把握し、必要な介護サービスを導入します。

しかし、④の『発見時に重い認知症で徘徊などの周辺症状がある』という場合、その日から、目を離すことができなくなります。自宅で生活し続けることはできませんし、入所できる施設や高齢者住宅をじっくりと探す余裕もありません。何とか説得して病院に入院、入所させようとしても、本人が抵抗して大変です。

つまり、親の介護で、この「発見時には重い認知症」というケースだけは何とか避けたいのです。そして、この④のケースだけは避けることができるのです。だから、そうならないように、認知症の話は、認知症ではない元気なときに、きちんと話をしておくことが必要なのです。

【参照 親が要介護になる4つのルートと『避けたいケース』🔗】

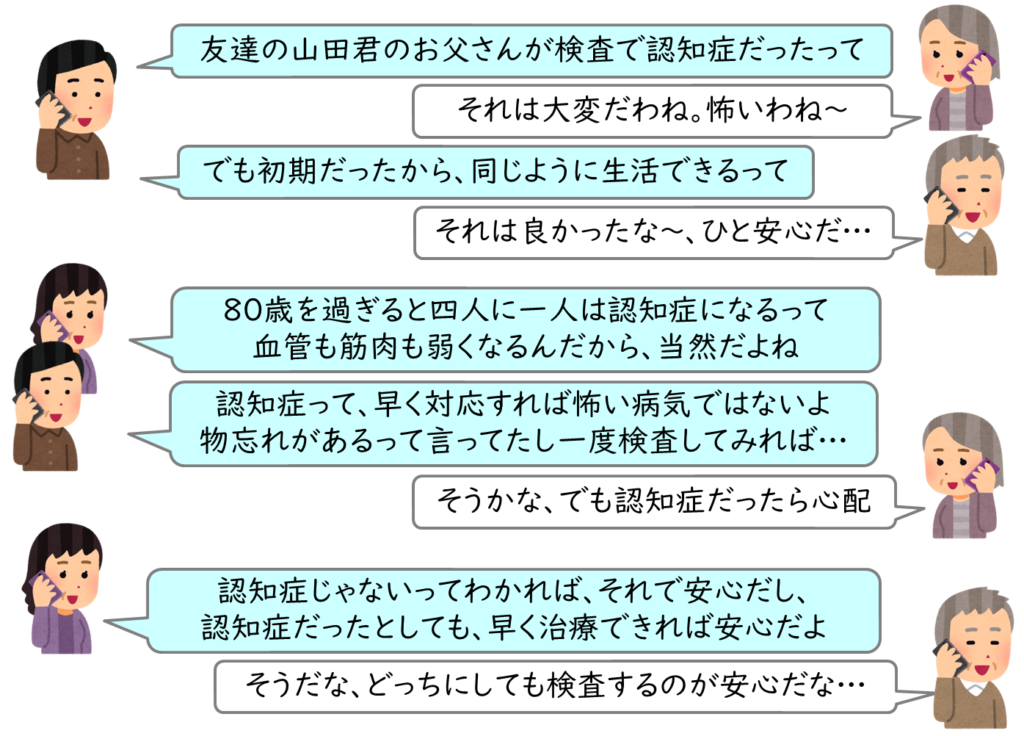

述べてきたように、認知症の話は、「認知症になる前」に話をしなければなりません。

それは、家族にしかできないことです。

伝えるポイントは4つです。

◆ 認知症でも、軽度の時はそのまま生活を維持すること可能なこと。

◆ 認知症は高齢期になれば、特別なものではなく誰でもなる症状・病気であること。

◆ 認知症というのは、早期発見・早期治療が何よりも重要であること。

◆ 少しでも、不安であれば、とりあえず簡易検査を受けること。

会話の糸口はニュースでも、友人知人の話でも、作り話でもいいのです。

検査をして、認知症でなければそれで安心だし、認知症であっても、早く治療できれば、それが本人にとっても家族にとっても一番良いのです。どちらにしても、『あれ?』と思った時は、すぐに検査をすること、それを家族できちんと共通理解として、話し合っておくことが必要です。

この記事へのコメントはありません。