介護休業の目的は、「親の介護環境・生活環境を集中して整えることで、家族や子供はできる限り従前と同じ生活を行えるようにすること」です。

では、介護休業は、どうすれば効率的・効果的に取得することができるのでしょうか。

そこには、二つのポイントがあります。

介護休業は「介護の入り口」で取得するのが基本

まず一つは、介護休業は「要介護になってから」ではなく、「介護の入り口で取得する」ということです。

介護休業制度は「親が要介護になってから…」と考える人が多いのですが、最も効果的なのは、「介護の入り口」で取得することです。

「背もたれのある椅子に寄り掛かっていないと、座位を保てない」

「歩行時にふらつき、家の中でも転倒することが増えている」

「高血圧で食後薬か必要だが、何度言っても飲み忘れてしまう」

「病院には家族が付いて行かないと、本人だけでは理解できない」

【介護休業は要介護でなくても取得できる🔗】で、述べたように、このうち二つ以上あれば介護休業を取得できます。

しかし、多くの家族は、「いろいろ心配だけど、まだ要介護というわけではないし…」「いまのところは何とか自分で生活できているし…」と、要介護状態が重くなってから考えよう、その時に必要だったら介護休業を取得しようと考えてしまいます。

そう思っているうちに、薬の飲み忘れが続き高血圧が進んで脳梗塞に、不安定な階段から転げ落ちて大腿骨を骨折、特殊詐欺にひっかかって、数百万円、数千万へのお金が取られてショックを受け、認知症が発症することになります。

この介護の入り口の段階で、介護休業を取得し、地域包括支援センターに行って、要介護認定を受け、「見守りのための電話を導入しよう」「転倒しやすいお風呂と階段には手すりをつける」「お薬カレンダーと月に一度の訪問看護でチェック」という必要な対策を行えば、事故や脳梗塞、認知症などのリスクを大幅に軽減することが可能です。そうすれば、できるだけ長く、住み慣れた自宅で、安心して、快適に生活することができます。それが親にとっても、子供家族にっても一番大切なことです。

離れて暮らす家族も、「お爺ちゃん、ちゃんとお薬飲めているかなぁ~」「電話にでないけど、お風呂で転倒してるんじゃないか…」「この間変なこと言ってたけど、認知症かなぁ…」「高齢者の特殊詐欺増えてるけど、変な電話かかってないかなぁ…」といった心配もなくなります。もし、異変があれば、担当者やケアマネジャーからすぐに連絡が入るからです。

繰り返し述べている通り、介護休業の目的は、「親の介護環境・生活環境を集中して整えることで、家族や子供はできる限り従前と同じ生活を行えるようにすること」です。その意味がお分かりいただけるかと思います。

介護休業は「二回に分けて取得」するのが基本

もう一つのポイントは、介護休業は二回に分けて取得するのが基本だということです。

前回述べたように、介護休業制度は、ひとりの対象者(介護が必要な親など)に対して、最大93日間取得できます。これを一度に93日間連続して取得することもできますし、「30日・30日・33日」と三回まで分割して取得することもできます。

繰り返し述べているように、介護休業は、「介護生活環境の整備・プランニング」を行うための期間です。そのためには、、一度に93日間連続して取得するのではなく、二回に分けて取得するのが基本です。それは、要介護状態が大きく変わると、その時に「介護生活環境の見直し」が必要になるからです。

簡単にイメージをしておきましょう。

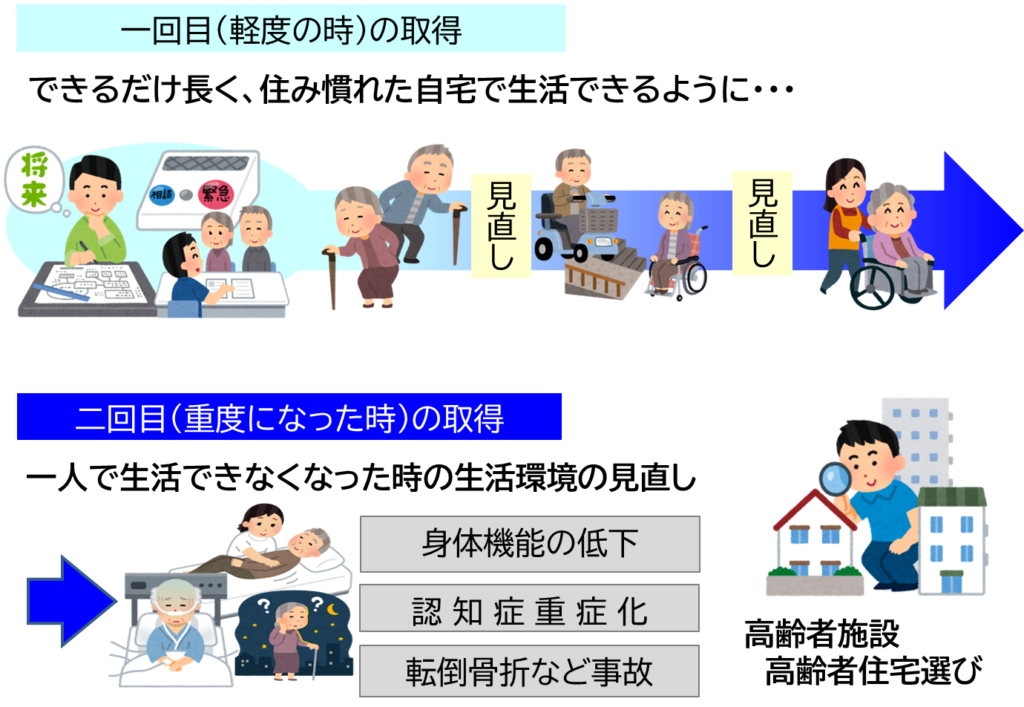

まずは、一回目の取得です。

述べたように、介護の入口で取得することが効果的です。

「薬の飲み忘れへの対応」「転倒を防ぐための手すりの設置」など、生活課題の見直しや見守り方法、急変時の対応など、最適な生活環境の検討を行います。そして、要介護状態の変化に合わせて、ケアマネジャーや各種サービス担当者と連絡、連携を取り、少しずつ見直し・調整をしながら在宅生活を続けます。

そして、要介護状態が重くなり、「これ以上、自宅で生活を続けることは難しい」と判断した時に、高齢者施設や高齢者住宅を選ぶことになります。「老人ホーム」といっても、高齢者施設、高齢者住宅にはたくさんの種類があり、サービス・価格はバラバラで、その質も玉石混淆です。だからこそ、安心して生活できる終の棲家をしっかり、じっくり選ぶための期間として、二回目の介護休業を取得するのです。それも、「介護生活環境整備」の一つです。

育児休業は、親が育児をするための休業制度ですから、基本的に分割取得はしません。

一方の介護休業は、生活環境整備、プランニングのための休業ですから、「軽度要介護・自宅での生活環境整備」と「重度要介護・老人ホームでの生活環境整備」の二回に分割して取得することが、最も効率的・効果的なのです。

この記事へのコメントはありません。