「特養ホームが足りない、待機者が50万人を超えた」

介護問題、特に特養ホームの不足は、常に政治問題化されてきた。介護保険制度がスタートするまで、高齢者の住まいは、一部富裕層を対象とした「有料老人ホーム」を除き、実質的に、軽費老人ホーム、養護老人ホームなどの「老人福祉施設」に限定されてきた。その中で、「介護が必要な人のための老人福祉施設」として整備されてきたのが、特別養護老人ホームだ。

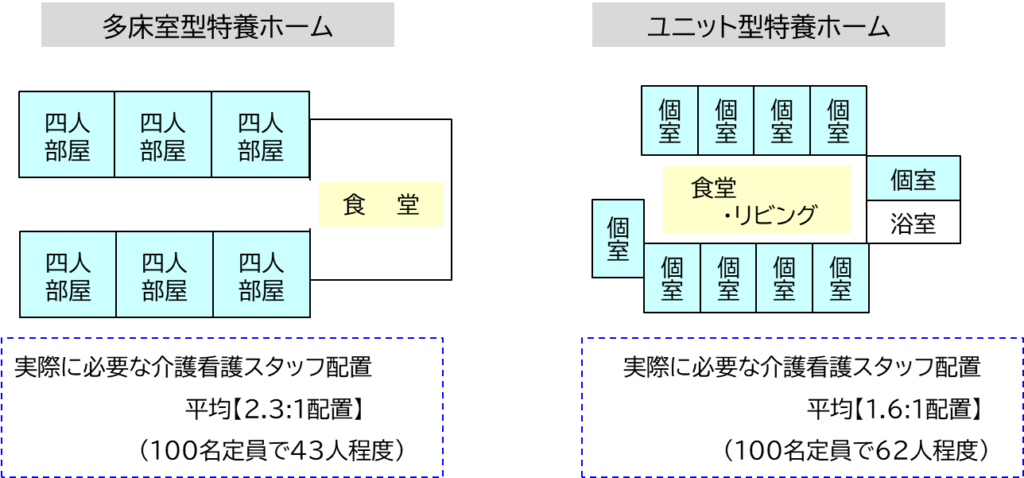

介護保険法がスタートした2000年に30万床程度だったものが、2023年には65万床と二倍以上に増えている。従来の特養ホームは、四人部屋を中心とした多床室型だったが、旧民主党政権時に「新規開設の特養ホームは全室個室のユニット型のみ」としたこともあり、増加分はほぼすべて全室個室のユニットタイプになっている。厚労省は、特養ホームの七割をこのユニット型特養ホームにするとしている。

「特養ホームは待機者が多いからどんどん造るべき」

「プライバシーの面から相部屋よりも個室の方が良い」

「個々人の生活ニーズに基づく個別ケアを行うにはユニットケアが最適」

そう言われると、それは当然のことのように思うかもしれない。しかし、「要介護向け住宅」を老人福祉施設で代替することは、社会保障制度全体として見た場合、極めて問題が大きい。「高齢者の住まい」の政策の大失敗の根幹は、ここにあると言っても過言ではない。

介護保険によって、「福祉」と「介護」の分離が不可欠だったにも関わらず、どうして国は高齢者住宅の代替施設として老人福祉施設を作り続けたのか。

ここでは、四回にわたって、五つの点からその政策上の課題を整理する。

非効率な介護財源・介護人材の運用

介護保険が始まるまで、多くの特養ホームでは、「集団ケア」が行われていた。

「午前五時に排泄介助」など、施設の定めた時間・スケジュールに従って、解除を行うというものだ。ただ、この集団ケアでは、個々人の生活リズムや生活ニーズに合わせることができないため、生活意欲の低下による認知症の発症や要介護度の重度化などが指摘されていた。そのため、入所者個別の生活リズム・生活ニーズに合わせて介護を行う「個別ケア」が必要だとされてきた。

この個別ケアを実践するために考えられたのがユニットケアだ。

入所者を小規模のユニットに分類し、入所者と介護スタッフを限定して、ユニット単位で生活を行うことで、一人一人の「生活リズム」「個別ニーズ」を細かく把握して、介助を行うというものだ。現在のユニット型特養ホームで用いられているユニットケアは、全室個室タイプで、原則10人を1ユニットとして、ユニットごとに食堂やリビング、浴室などを配置し、ユニット単位で食事や排せつ、入浴などの日常的な介護を行っている。この建物設備設計と介護システムが一体となったユニット型特養ホームは、重度要介護・認知症介護には理想的な生活環境・介護システムだと言われている。

確かに、その理想は素晴らしい。

問題はその理想を形にするには、莫大な費用とたくさんの介護スタッフが必要となるということだ。特養ホーム(介護老人福祉施設)の人員配置基準は、要介護高齢者三人に対して一人の介護看護スタッフ配置(これを【3:1配置】という)だが、実際には、【1.6~1.8:1配置】という二倍近い配置となっている。例を挙げると、60名定員の場合、配置基準は20名だが、実際には34~38人の介護看護スタッフが働いている計算になる。民間の介護付有料老人ホームでも、ここまで手厚い介護システムを取っている事業所は、全体の一割~二割程度だろう。「特養ホームは建築補助が高額だ」と思っている人が多いが、実際は、この手厚いユニットケアの人員配置にコストがかかるのだ。

「基準の【3:1配置】の人員配置でできることをやればいいのでは…」

そう思う人が多いが、それは不可能だ。介護スタッフの人数を少なくすると、閉鎖された複数のユニットを一人で掛け持ちしなければならず、目が届かなくなり事故やトラブルが多発するからだ。そしてそれは介護スタッフの「介助ミス」とされ、高額の損害賠償、時には業務上過失致死などの刑事罰が科されるることもある。

いま、地方のユニット型特養ホームで起きているのは「待機者がいても、介護人材不足によって受け入れできない」という現象だ。このユニット型特養ホームの介護システムは、介護スタッフの介護動線や介護のしやすさという視点を排除した、「要介護高齢者の住まい」として最高峰の理想であるが故に、極めて非効率なのだ。

それは、その地域の介護人材の非効率な運用に繋がっている。

ユニット型特養ホームは、入所者にとっては、手厚い介護が低価格で利用できる理想的な環境だが、視点を変えると、その地域の限りある介護人材が一か所に吸い取られてしまうことになる。現在の特養ホームは「重度要介護高齢者・認知症高齢者を優先的に入所させるように」という指導が行われているが、後後期高齢者の増加によって、これからもその数は右肩上がりで増えていく。その一方で、【私たちが直面する後後期高齢者対比『3.4』の衝撃 🔗】述べたように、地方でも都市部でも、介護人材の確保はどんどん厳しくなっていく。

運よく特養ホームに入所できた一部の人にだけ、たくさんの介護人材が投入され、入所できない大多数の人は、そのあおりを受けることになる。更には、「特養ホームが足りない」と補助金を出してユニット型特養ホームをたくさん作ったけれど、人材不足で半分の定員しか入所者を受け入れできないということになってしまうのだ。

この記事へのコメントはありません。