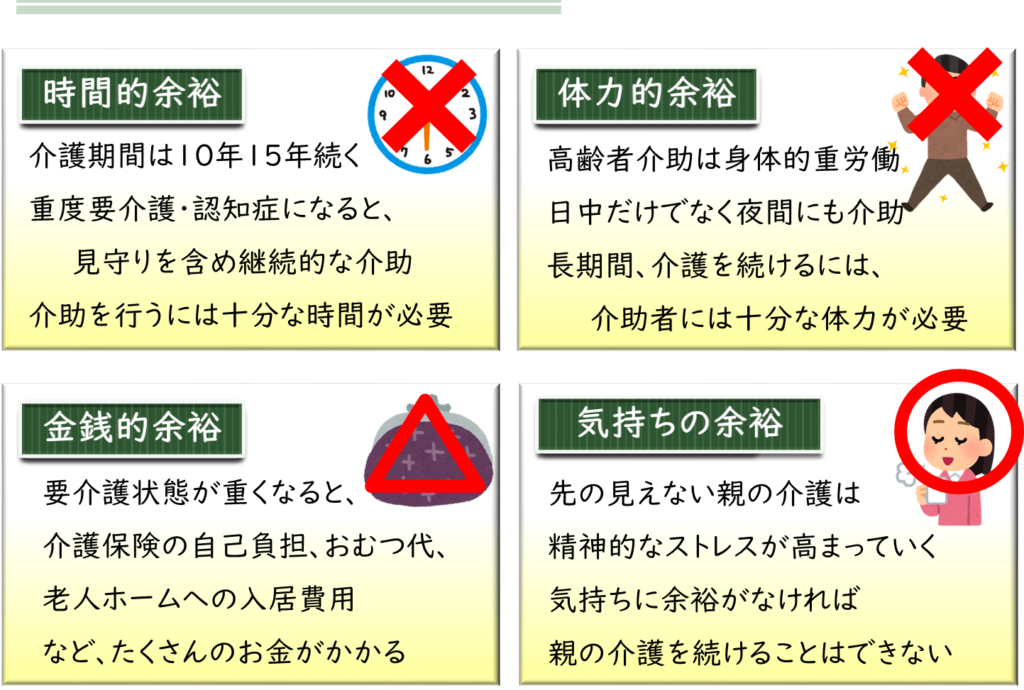

子供が親の介護を行うためには、四つの余裕が必要です。

「気持ちの余裕」「時間の余裕」「体力の余裕」「金銭の余裕」です。

しかし、親の介護を行うだけの「時間の余裕」は、一般のサラリーマンにはありません。

「体力の余裕」は人によって違いますが、介護は想像以上の重労働です。「昔は家の主婦が自宅で介護を担っていた」という人がいますが、それは介護期間が数年だったからてす。育児と違い、要介護状態はどんどん重くなっていきます。専業主婦であっても、24時間365日、5年・10年・15年といつまで続くかわからない重度要介護、認知症の親の介護を60歳代、70歳代の子供が自宅で行うのは不可能です。またサラリーマンが、昼間は会社で働いて夜や週末は介護、それが何年も続けば、子供家族が先に潰れてしまいます。

「お金の余裕」は人によって大きく違います。要介護状態になると介護保険の自己負担やおむつ代などたくさんお金がかかります。たくさんお金を持っている人は、それだけ選択肢が増えることになりますが、「自宅を売却して高級老人ホームの入居一時金を数千万円支払ったが、倒産してお金が返ってこない」というケースも頻発しており、お金があるからといって安心・快適な老後を迎えられるとは限りません。

この中で、すべての人に共通し、かつ最も重要なものは、「気持ちの余裕」です。

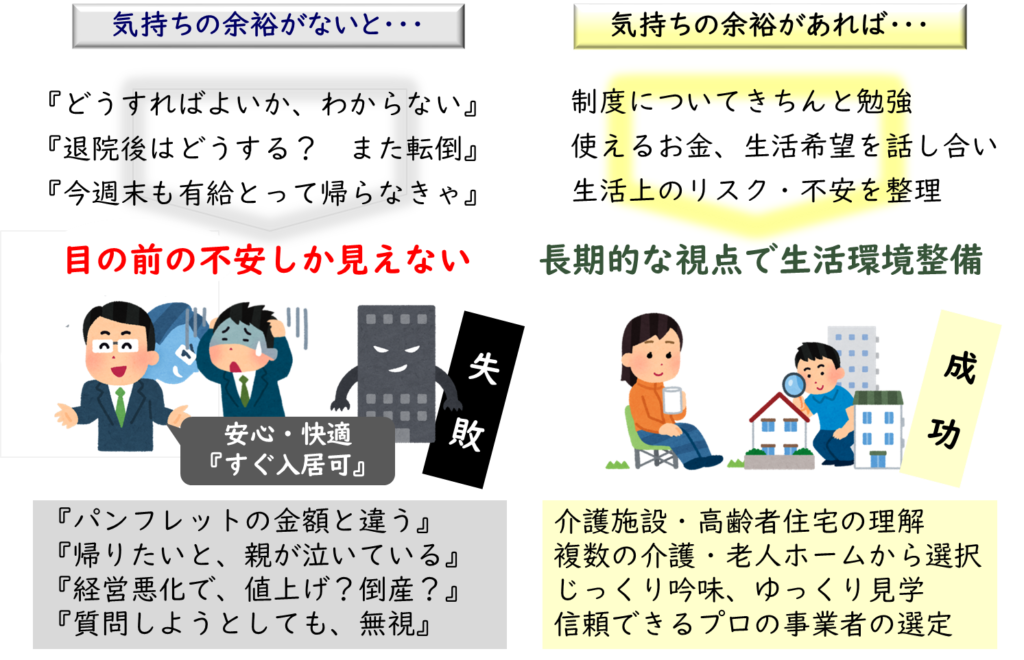

先の見えない親の介護は、精神的なストレスが蓄積されていきます。しかし、親の介護に悩んでいても、多くの人は「会社に迷惑がかかるから……」と、週末の休みだけ、短期の有給休暇だけで対応しようとします。そうすると、利用できる制度やサービスについて、ゆっくり考える時間がありません。そのため、目の前の「とりあえず…」ばかりとなり、判断を間違えてしまいます。いざ介護生活が始まっても、「あれが足りない」「これもできていない」「また転倒した」と次々に問題が発生。結局、毎週末帰省しなければならず、会社にも頻繁に電話がかかり、仕事にも支障をきたすことになります。

自宅で一人生活するのは難しい、同居も難しい、仕事も休めないとなると、老人ホーム・高齢者住宅のパンフレットが目に留まります。でも、ここでも、「よくわからないから紹介業者に任せよう」と、余裕のない状態で選んでしまうと、生活面・費用面で当初のイメージと大きくかけ離れてしまうのが常です。「聞いた金額と違う」「不必要なサービスがどんどん加算されていく」、訪問するたびに「こんなところは嫌だ」「家に帰りたい」と親に泣かれ、「親に申し訳ないことをした」「もう少し、きちんと考えれば良かった」と、親が亡くなった後もずっと後悔し続けることになります。

将来の見通しのないままの介護離職も同じです。「こんなはずではなかった」「親の介護で人生が狂った」と後悔するのは、親にとっても子供にとっても最大の不幸です。

介護離職をしない、させない社会へ

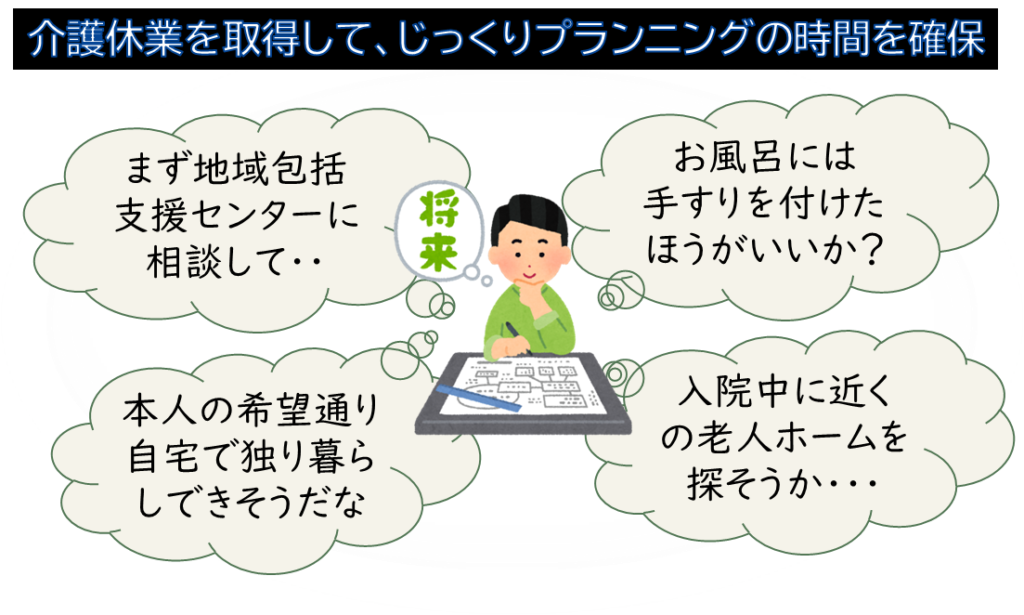

この「気持ちの余裕を作る」ために必要不可欠となるもの、それが介護休業制度です。しかし、介護休業の話をすると、多くの人が「無理だよ」「意味ないよ」という表情をします。実際、従業者から育児休業の申し出があった事業者(出産した女性がいる事業者内)は85%であるのに対し、介護休業の申し出があった事業者は、わずか2%にすぎません。政府は「新三本の矢」として、介護離職ゼロの推進を行っていますが、制度としてまったく根付いていない、活用されていないことがわかります。

ただ、この介護休業に関しては、ほとんどの人が勘違いをしています。

それは、介護休業は、家族や子供が入浴介助をしたり食事をつくったりと、直接親を介護するための休業期間ではないということです。「家族は介護してはいけない」と言った方が適切かもしれません。なぜなら、子供が休業期間中にあれこれ親の世話をしてしまうと、「同居していないと親の生活が維持できない」「結局、仕事を辞めるしかない」となり、介護離職推進のための介護休業になってしまうからです。

また、介護休業の目的は「介護と仕事の両立」と言われていますが、それも少し違います。介護休業の真の目的・役割は、「親の介護環境・生活環境を集中して整えることで、家族や子供はできる限り従前と同じ生活を行えるようにすること」です。

「突然の親の介護」に対して、十全の準備はできません。

それは、共通の答えはないからです。要介護状態や資産や所得、同居か別居かなどによっても、一人一人、対応方法が異なります。ただ、介護が必要になった時、親の介護生活のプランニングのために一ヶ月、二ヶ月の時間を確保すれば、その要介護状態に合わせ、冷静に考え、制度を理解し、必要なサービスを選択し、必要な介護生活環境を整えることはできるのです。「100%の希望を満たす」ことはできなくても、それぞれの事情・環境・希望に合わせて、長期的な視点からベストな方法を見つけ出すことは可能です。それが子供の「親の介護」に対する役割であり、またそれは家族にしかできないのです。

それは企業も同様です。

個別企業が個別のプライバシーに直結する介護問題に取り組めるわけではありませんし、一人一人状況は違うため、「こうすべき」「こうあるべき」というものではありません。だから、「介護休業の取得に向けて推進」だけでなく、「介護休業期間中は何をするのか」「イザ介護の時に慌てないために」といった、セミナーや勉強会を従業員に事前に行うことです。

このことがわかっていれば、突然の介護を恐れることはありません。介護休業の適切な取得と介護離職の回避は、親のためだけでなく、家族のためにも、企業のためにも、そして社会のためにもベストな選択です。

私たちが直面する後後期高齢社会は、これから100年以上、22世紀まで続きます。それを乗り切るには、介護離職をしない、させない社会への変革が不可欠です。

ここでは、介護休業制度とは何か、その間に家族は何をするのか、誰に相談するのか、自宅で生活を続ける場合の役割、高齢者住宅を選ぶ場合の注意点、さらには企業の取り組み、制度の取り組み、「突然の介護」になる前にできることは何かについて、整理をして考えていきたいと思います。

この記事へのコメントはありません。