育児も介護も大変なことは同じです。

ただ、高齢者介護の難しさは育児の難しさとは、いくつかの点で違います。

ひとつは、いつ、どのような要介護状態になるのか事前に想定できないということ。昨日まで元気だったのに、脳梗塞などで一気に半身麻痺、寝たきりなどで重度要介護になる人もいれば、少しずつ身体機能が低下し、「お風呂が一人では心配」「食事の準備ができない」といった、要支援、軽度要介護へと進んでいくパターンもあります。身体介護と認知症介護では、対応は変わります。

それは、十分な事前準備ができないということでもあります。「親の介護対策としてどのような準備をすればよいか…」という質問は多いのですが、それは要介護になる親の年齢や生活状況、子供家族、孫世代の年齢や生活状況、親の資産や年金額などの経済状況、子供の働き方や経済状況、親は独居なのか夫婦世帯なのか、遠距離か近距離か、頼りになる親戚や兄弟姉妹はいるのか…など、様々な事情・環境によってかわってきます。またその事情、環境も三年、五年経てばかわるため、「これだけやれば大丈夫」ということはありません。

二つ目は、要介護状態は重くなっていくということ。

育児の場合、子供は成長につれてできることが増えていきます。

赤ん坊の時は排泄も食事も、すべて親がかりですが、自分でトイレにいけるようになり、ご飯もひとりで食べられるようになります。保育園、幼稚園、小学生、中学生と、それぞれに大変さは変わりますが、「24時間365日かかり切り」ということはありません。

逆に、高齢者の介護は、できないことが増えていきます。

自分一人でトイレまで行けていたものが、トイレに行くのに介助が必要となり、寝たきりになるとオムツ介助となります。入浴も食事も同じです。認知症になれば、できないことや周辺症状と呼ばれる徘徊や異食、暴言なども増えていきます。

もう一つは、「介護期間が想定できない」ということです。

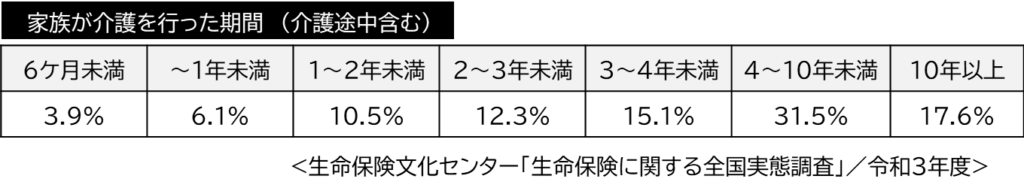

令和3年に生命保険文化センターが行った調査によると、家族が介護を行った期間の平均は5年1ヶ月となっています。ただ、これは「要介護期間は5年くらいなんだな…」という話ではありません。

「親の介護のために」と、介護離職を決意して長年勤めた会社を退職、実家のある地域に戻ってきた途端、脳梗塞が再発して、そのまま亡くなるというケースもあります。退職前は勤続年数30年、50代で課長・部長の役職にあったとしても、市場価値の高い特殊な知識・技術を持っていない限り、それから再就職活動をしても給与は半分程度になります。

逆に、10年、15年と介護期間が長くなることもあります。53歳の時、一人暮らしをしていた80歳の母親のために介護離職をして、90歳で母親が亡くなると、あなたは63歳です。自分の望む職種・待遇の仕事を探すというよりも、パートや派遣でも雇ってくれるところを探すことさえ難しくなる年齢です。しかし、そこからあなたの人生は、まだ20年、30年残っています。

介護離職が介護虐待の引き金に

この要介護期間が想定できないということは、全く予定が立たないということです。

例えば、介護でも、「末期がんで、余命半年~一年」と分かっていれば、会社と話をして、介護休業を取得したり、他の兄弟と連携、交代しながら、協力しあって、自宅で介護・看取りを行うことは可能です。

しかし、見通しが立たない介護というのは、精神的なストレスを伴うものです。

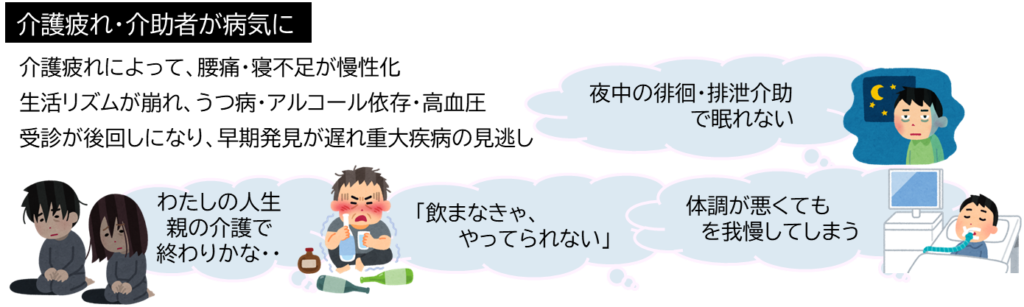

その一つは、介護疲れから介助者が病気になるケースです。

介護は重労働です。介護疲れによって腰痛な寝不足が慢性化し、生活リズムが安定しないため、アルコール依存症、食生活の乱れによる高血圧や糖尿病の悪化など、介助者の健康を蝕んでいきます。体調が悪くても、親を一人にできない、また親を連れて受診できないとなると、心臓病や脳梗塞、ガンの早期発見が遅れ、介護している子供が先に亡くなるというケースは少なくありません。

また、介護離職によって手放すのは仕事・収入だけではありません。特に、仕事を辞めて故郷に戻るとなると、それまで培ってきた人間関係、社会関係が断ち切られ、一気に世界が狭くなります。外に行くのは買い物だけ、それ以外はテレビを見たり、インターネットを見たりという目的やハリのない生活になります。

介助者が精神的に追い込まれ、うつ病になり、親をショートステイに預けた帰りに自殺してしまう…という悲惨なケースは、わたしが実際に介護の現場にいたときにも経験しています。

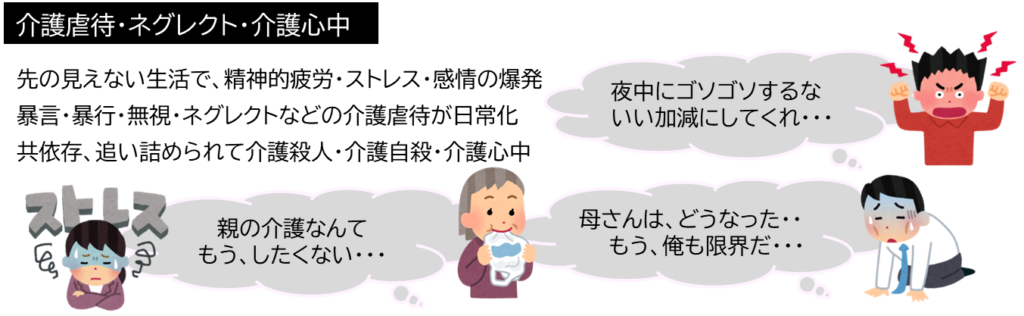

もう一つ、私が介護、福祉の現場にいて感じていたことは、「介護離職は介護虐待のリスクが高くなる」ということです。「自分の家族に介護してもらうのが一番幸せ」という人がいますが、そう簡単な話ではありません。「親の介護のために」と同居し、介護を始めても、専門的な知識や技術がなければ、要介護状態や認知症は、短期間で悪化していきます。食事中に味噌汁をこぼしたり、認知症が進んで夜中にゴソゴソと起きだしたり……ということが続くと、介助者の疲労やストレスが溜まっていきます。それが、あと5年続くのか、あと10年続くのか、その時に自分は何歳になっているのか…、トンネルの先が見えないのです。

夜中に何度もトイレに起こされ、「いつまでこんなことが続くのか」と感情的になり、暴言を吐いたり無視をしたりと、虐待やネグレクトが進んでいきます。次第に、感情の歯止めが利かなくなり、突発的に親を殺してしまうという介護殺人も多数報告されています。

家族による介護虐待のニュースを聞くと「ひどい子供だ」と思いがちですが、介護をしていない家族が虐待をすることはありません。逆に、「数年前までは本当に仲良しの家族」「親思いのいい息子さん」であるケースの方が多いのです。それは「親のために、自分で介護を」と抱え込み、頑張りすぎて逃げ場所がなくなり、「助けて!」という叫びの裏返しであるケースは少なくないのです。

この記事へのコメントはありません。