育児休業は、お父さん、お母さんが生まれた子供に授乳したり、オムツを変えたりと、育児をするための休業制度です。子供が満一歳になるまで(保育園にはいれない等の場合は最長二歳まで)、取得することができます。

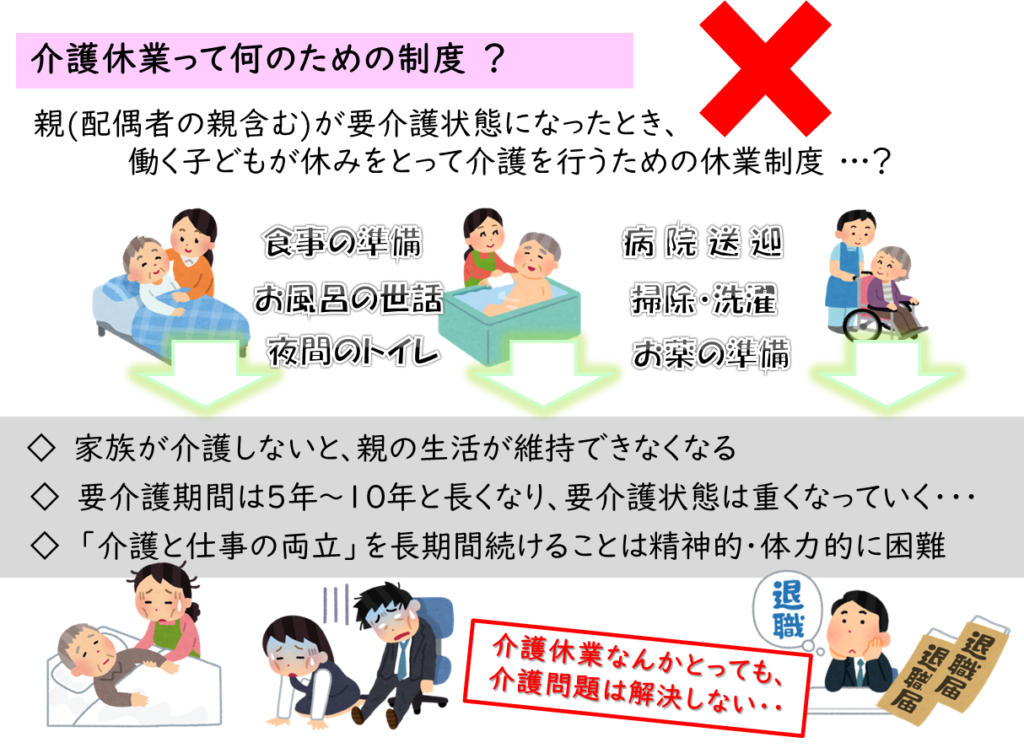

同じように、介護休業は何のための制度かといえば、ほとんどの人が「親や配偶者が要介護状態になったときに働く子どもが休みをとって、介護を行うための制度」と、答えるでしょう。

実は、これが介護休業制度の最大の誤解なのです。

介護休業は、家族や子供が親の介護をするための休業期間ではありません。

もう少し強い言い方をすれば、介護休業期間中は、介護してはいけないのです。それがわからないと、「介護期間中なのだから…」と入浴介助したり、食事をつくったりといつも以上に頑張ってしまいます。ご両親は喜ばれるでしょうし、親族や近隣のひとは、「優しい娘さんだ…」「良い息子さんだ…」と評価してくれるでしょう。

しかし、それが一ヶ月、二ヶ月続くと、「自分が介護しないと親の生活が維持できない」「やっぱり、仕事を辞めるしかない」となってしまいます。つまり、「介護離職しないための介護休業」が「介護離職のための介護休業」になってしまいます。

介護休業の目的は、「介護と仕事の両立」と言われていますが、それも違います。

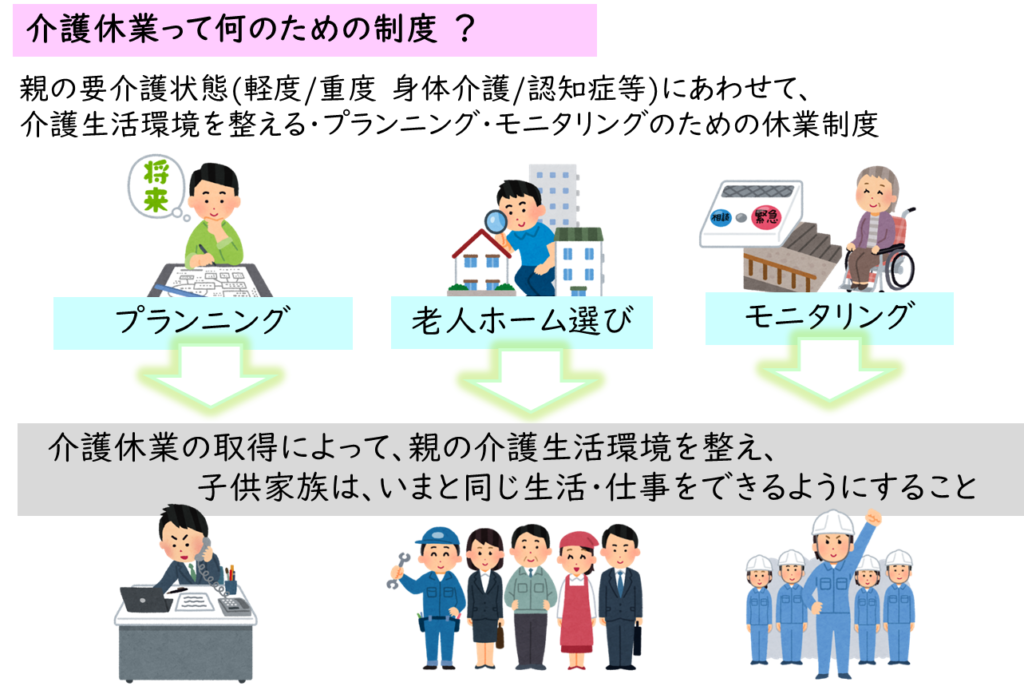

介護休業の目的は、「親の介護環境・生活環境を集中して整えることで、家族や子供はできる限り従前と同じ生活を行えるようにすること」です。介護休業は、「親の介護のため…」という側面もありますが、それ以上に「子供やその家族」が生活環境が生活リズムが変わらないようにするためのものなのです。

それがわからず、「親のために、自分で介護をするための休み」だと誤解しているから、「介護は五年、十年つづく」「三か月程度の介護休業を取得しても意味がない」となってしまうのです。

介護休業中はプランニングとモニタリング

では、介護休業期間中は何をするのか。

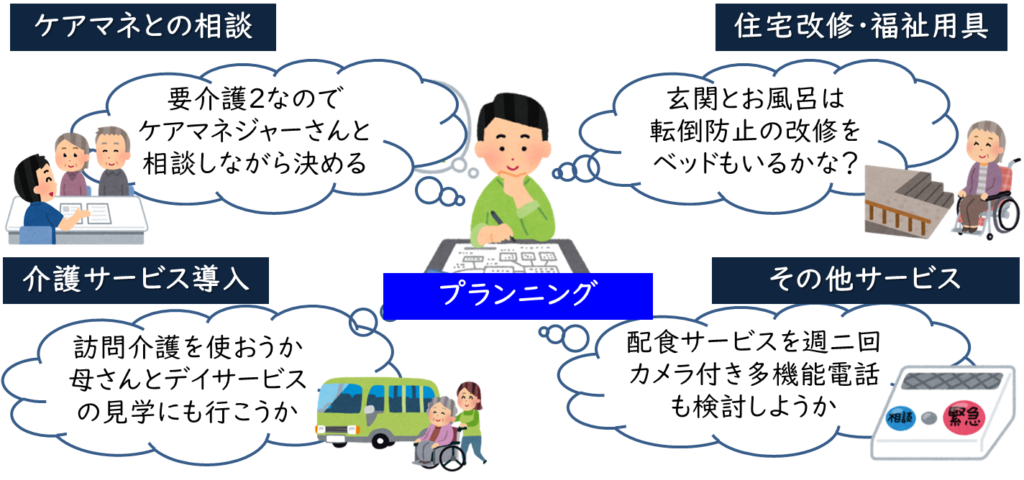

それは、介護生活環境のプランニングです。

「そろそろ介護が心配…」という状態になった時は、すぐに地域包括支援センターなど信頼できる介護のプロに相談します。事前予約が必要なので、介護休業の日程に合わせて親の暮らす住所地を管轄する「地域包括支援センター」に予約を入れましょう。自分ひとりで背負い込むことはありません。相談すればプロの視点で、「要介護認定を受けた方が良い」とか、その地域にどのようなサービスがあるのか、どんな点に注意をすればよいか、本人の要介護状態や家族の希望に沿って、アドバイスをしてくれます。

そのアドバイスを参考に、要介護認定調査を受けたり、ケアマネジャーの紹介を受けたり、本人と相談し、訪問介護や通所介護といった介護サービスの導入を検討します。手すりの設置などの住宅改修や福祉用具の導入、配食サービスや多機能電話など、介護保険以外でも、見守りや安否確認などに適したサービスがたくさんあります。

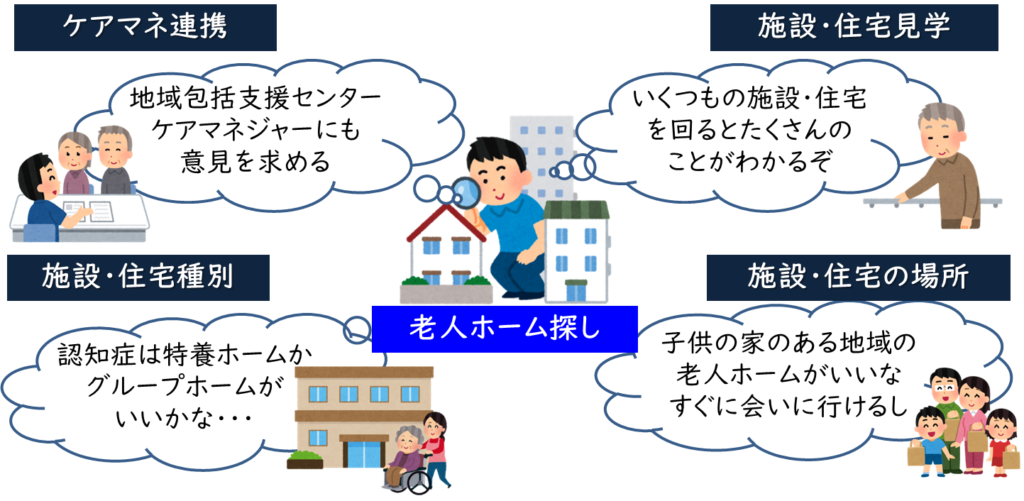

逆に「脳梗塞で入院し、重い麻痺が残る」「寝たきりになる」など、自宅で生活を続けることが困難な場合、高齢者住宅や高齢者施設の選定を行います。この場合も病院の医療相談員、地域包括支援センターなどに相談しましょう。どんな種類の施設や住宅があるのか、どのタイプの施設・住宅が適しているのか、きちんと教えてくれます。

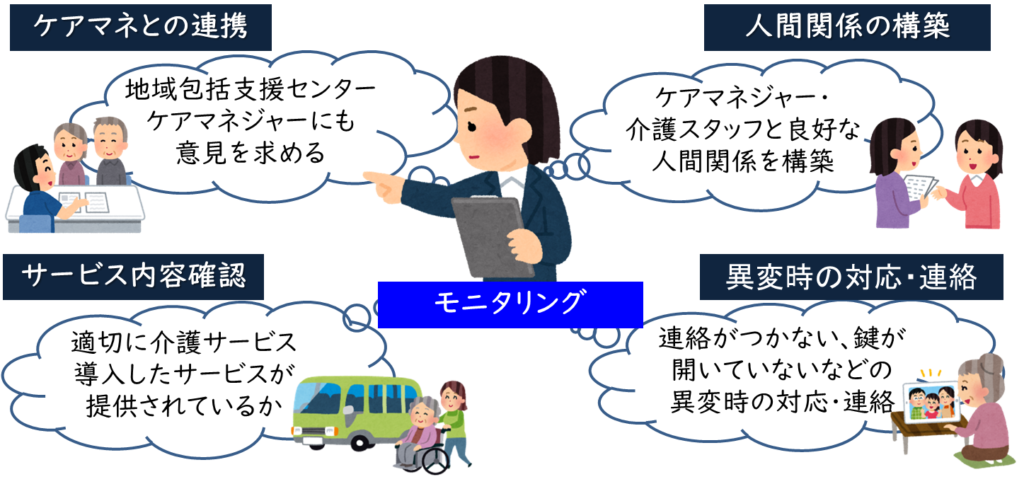

もう一つ、介護休業期間中に家族がすべきことが「モニタリング」です。

介護休業中に、訪問介護などのサービスを導入しても、子供がいる間は、自分で介護したいと、細々とあれこれやってしまいがちですが、これも「辞めた方がいい…」というよりもやってはいけません。

介護休業中の家族の重要な役割は、「導入したサービスがきちんと提供されているか」「自分が帰った後に、何か問題はでないか」「お薬カレンダーに沿って、きちんとお薬が飲めているか」「新しい多機能電話は使えるのか」など、新しい生活にスムーズに適応できるかをモニタリングすることです。

「ゴミ出しは一人では難しいかもしれない…」

「うちの電気ストーブ危ないから、もっと安全なものに変えた方がいいよね…」

「たまに変な電話がかかってくるから、多機能電話に…」

一緒に生活すれば、いろんな生活課題が見えてくるはずです。

また、介護休業の期間中にケアマネジャーさんや来られているヘルパーさんや介護スタッフと良好な人間関係を構築するのも大切な役割です。親の性格や好き嫌い、心配なことなど、色々と話をしましょう。これは老人ホームの入居後も同じです。

「ケアマネジャーとの相談や老人ホーム選びくらいなら、一ヶ月、二ヶ月も介護休業を取らなくてもいいんじゃないか」「土日に合わせて数日間有給とれば、一週間くらいでできるんじゃないか…」と思うかもしれません。

しかし、そうすると、気持ちの余裕がなく、一週間はあっという間に過ぎてしまいます。「あれも、これも」と本人とじっくり話をする時間もなく、その希望や生活環境を無視して、バタバタと介護サービスや福祉機器を押し付けるだけになります。それでは、必ず見落としがでてきます。

少なくとも、一ケ月程度、親の介護生活に向き合う時間と気持ちの余裕を持つことができれば、「親はどんな生活をしたいと思っているのか…」「お金はどれくらいあるのか…」などゆっくり話し合う時間もありますし、何がてきるのか、見えてくるものがたくさんあるはずです。

それは、介護休業をとった、家族にしかできないのです。

この記事へのコメントはありません。