高齢者住宅で提供される介護サービスは、排泄介助、入浴介助などの定期介助だけでなく、「臨時のケア」や「隙間のケア」、安否確認、見守り、声掛けなどの「間接介助」、コール対応・センサー対応、事故や急変時の「緊急対応」、更には、生活相談やケアマネジメント、サービス管理などそのサービス項目は多岐にわたると述べた。

ただ、これは「すべての高齢者住宅にはこれらの介護サービスが不可欠だ」という意味ではない。「自立・要支援」と「重度要介護」「認知症介護」などの対象とする入居者の要介護状態や要介護度によって、求められる介護システムが変わってくるということだ。

「区分支給限度額方式」と「特定施設入居者生活介護」の契約の違い

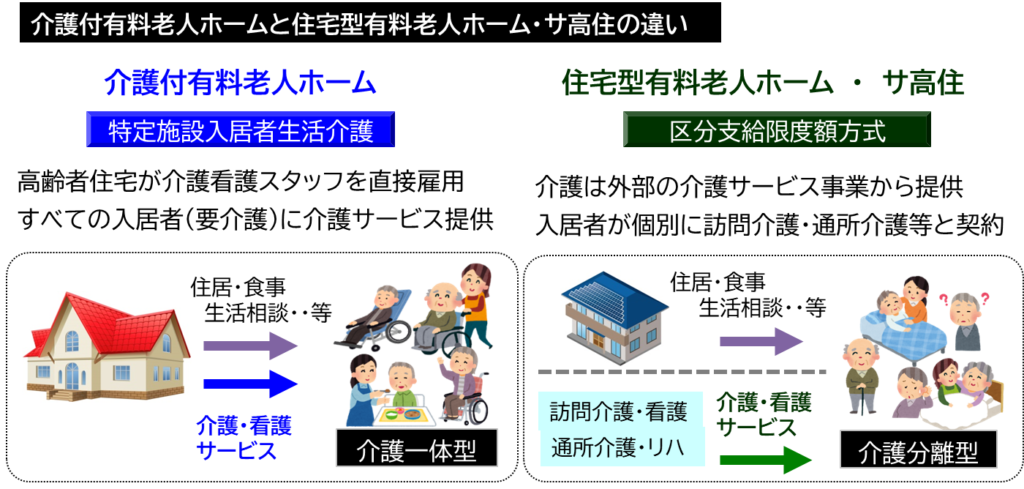

現在、高齢者住宅に適用される介護システムは、自宅や一般のアパートと同じように、入居者が個別に外部の訪問介護や訪問看護・通所介護などの介護サービス事業者と契約をして介護サービスを受ける「区分支給限度額方式」と、その入居している高齢者住宅(有料老人ホーム)の介護看護スタッフが介護サービスを受ける「特定施設入居者生活介護」に分かれている。

「区分支給限度額方式」を取る有料老人ホームを住宅型有料老人ホームと言い、「特定施設入居者生活介護」の指定を受けた有料老人ホームを介護付有料老人ホームと言う。サービス付き高齢者向け住宅のほとんどは、区分支給限度額方式をとる。

住宅型有料老人ホームやサ高住でも「介護が必要になっても安心・快適」と標ぼうしているが、入居者がそれぞれ外部の介護サービス事業者と個別に契約するので、上記の介護サービスは外部サービス事業者との別契約となるため、高齢者住宅事業者は無関係だ。

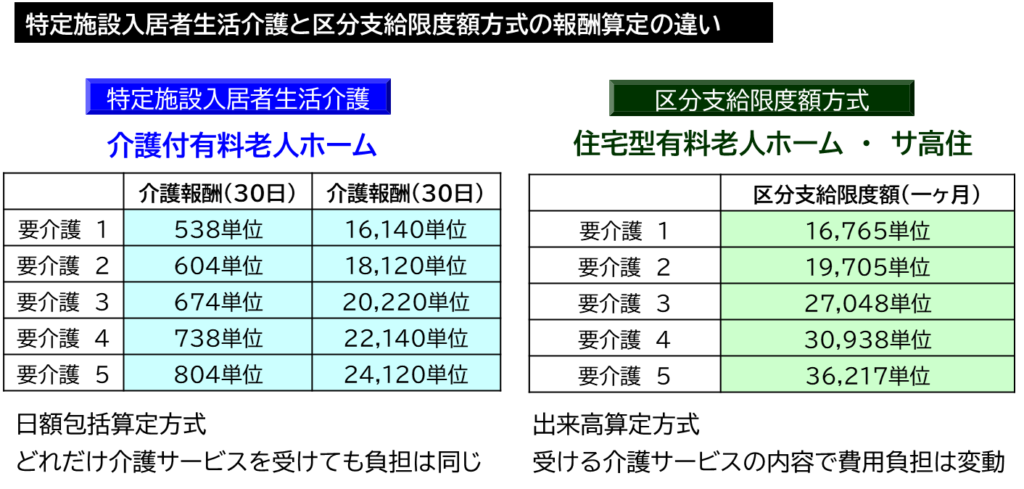

介護保険にかかる介護報酬の算定方法も全く違う。

介護付有料老人ホームに適用される特定施設入居者生活介護の介護報酬は、「日額包括算定方式」といい、要介護状態別に一日単位の介護報酬が決まっており、その有料老人ホームで生活した(介護を受けた)日数で、包括的に算定される。要介護3であれば、一日674単位、一ケ月30日とすれば、20220単位になるという計算だ。これを包括算定方式と言い、特養ホームなどの介護保険施設と同じ算定方法だ。

これに対して、区分支給限度額方式は、要介護度別に限度額が定められており、その限度額内で訪問介護や通所介護の利用回数によって算定される。毎月、利用した訪問介護や通所介護サービスの分だけ報酬算定されるため、「出来高算定方式」とも呼ばれる。例えば、要介護3の場合、限度額は27,048単位だが、20,000単位しか利用しなければ、その分しか報酬算定されない。ただし、その限度額を超えた場合、その超過分が介護保険の対象外となり、全額自費となる。

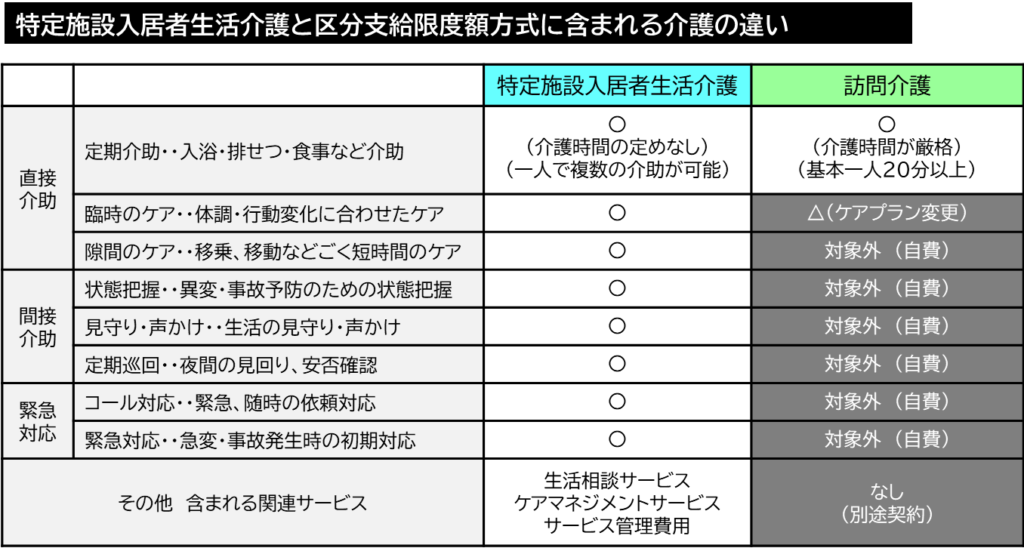

もう一つは、介護報酬の中に含まれる介護サービスの内容の違いだ。

先に述べた、「直接介助」「間接介助」「緊急対応」のうち、特定施設入居者生活介護は、すべての介護介助が対象となる。日額の包括算定だからだ。臨時のケア、介護サービスの変更などもすべて追加費用は掛からない。

これに対して、区分支給限度額方式の場合、対象となるのは定期介助のみ。

訪問介護を例に挙げると、「24時間訪問介護スタッフ常駐」といっても、「テレビをつけてほしい」「ベッドを上げてほしい」など、ごく短時間のすき間のケアは介護報酬の対象にはならない。「臨時の排泄介助」も、ケアプランが変更されなければ、介護報酬の算定対象外となるため、全額自費対応となる。見守り、声掛け、定期巡回などの間接介助や緊急対応なども介護報酬の対象にはならないため、別途自費で「安否確認サービス」「緊急対応サービス」を購入しなければならない。

また、生活相談サービスやケアマネジメント、サービス管理費用なども特定施設入居者生活介護には含まれるが、区分支給限度額方式には含まれないため、別途契約・自費購入となる。

ただし、【生活支援サービスの違い🔗】でも述べたが、別途サービス契約となると高額サービスとなりがちだ。定期巡回サービス、随時対応サービス、緊急対応サービス、生活相談サービスなど、介護保険の対象外となるサービスをすべて導入すると高額費用にならざるを得ない。

「自立向け住宅」と「要介護向け住宅」の介護システムの違い

「自立向け住宅」と「要介護向け住宅」、どちらの介護システムが適しているのだろうか。

もう、おわかりだろう。

まず、対象が自立~要支援高齢者の場合、「生活行動の中でできないことを介助する」という、事前予約方式のポイント介助(定期介助)が基本だ。これには、介護保険制度の「区分支給限度額方式」が適している。

訪問介護、訪問看護、通所介護、通所リハビリなど、個々人の生活リズムや希望に合わせ、たくさんの在宅サービスの中から必要なものを組み合わせてカスタマイズできる。「入浴と外出機会確保のために週二回の通所介護」「隔週月曜日に通院介助」「服薬管理のため木曜日は訪問看護」など、外部の介護サービス事業者と個別に契約して介護サービスを利用する。生活相談サービス、安否確認サービス、定期巡回サービスも、費用を勘案しながら、必要だと思うものだけを購入すればよい。「自立要支援向け住宅」であれば、住宅型有料老人ホームやサ高住の介護システムでも対応可能だ。

一方、中度・重度要介護になれば、食事介助や入浴介助など、定期介助が増えるだけでなく、移動や移乗、排泄など生活行動全般にきめ細かな包括的な介助が必要となる。

「お腹の調子が悪いので何度もオムツが汚れる」「汗をかいたので着替えたい」といった臨時のケアや、「ベッドで横になりたい」「テレビをつけてほしい」「灯かりを消してほしい」など、ごく短時間の隙間のケアの連続になる。認知症高齢者は、想定外の危険な行動を起こすこともあるため、常時の見守りや状態把握、声掛けなどの間接介助も不可欠だ。

つまり、「要介護向け住宅」には、すべての介護サービス、それに付随する生活相談、ケアマネジメント、安否確認が一体的に提供される特定施設入居者生活介護の介護システムが必須になるのだ。

これはサービス管理、サービス提供責任の明確化という点でも重要だ。

住宅型有料老人ホームやサ高住の場合、それぞれ別契約となるため事業所間での連携・連絡が難しく、事故やトラブルが発生した場合もサービス提供責任が不透明になりがちだ。これに対して介護付有料老人ホームの場合、介護サービスを含め、すべてのサービスがオールインワンで提供されているため責任者が明確で、管理もしやすい。

言い換えれば、「臨時のケア」「隙間のケア」も間接介助もコール対応も、生活相談、ケアマネマネジメントもない区分支給限度額方式の住宅型有料老人ホーム・サ高住では、重度要介護・認知症になれば生活できないということだ。

この記事へのコメントはありません。