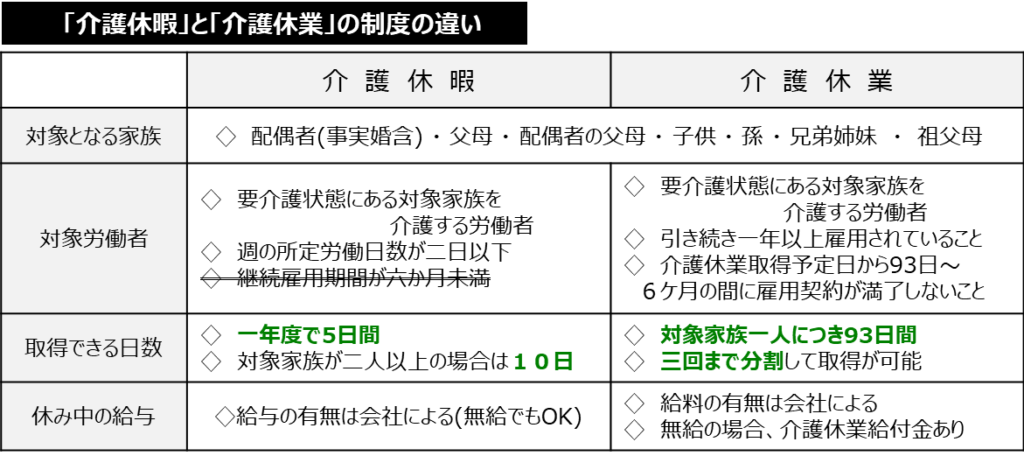

「育児・介護休業法」に基づいて、サラリーマンが親等の介護のために休みをとることのできる制度は、「介護休暇」「介護休業」に分かれています。

表にすればわかるように、介護休暇と介護休業の大きな違いは「取得日数・取得方法」です。

介 護 休 暇 制 度

介護休暇は、一年間に五日間です。要介護の親が二人いるという場合は、10日となります。

ただ、三人でも四人でも、10日が限度です。

「要介護状態の母の具合が悪くなり、病院につれていくので一日休む」

「ショートステイのお迎えが必要になったので午後から休む」

「親の介護に実家に帰るので飛石連休の平日を休む」

といったように、家族が実際に、介護・介助を行うことを想定したものです。

親の介護のために必要だとされるものであれば、その要件は限定されていません。ただ、一年間に五日ということを考えると、「毎月、決まっている定期的な予定」ではなく、「緊急避難的に必要となる介護」への対応というイメージでしょうか。

この介護休暇は、令和三年からは一日・半日単位だけでなく、時間単位での取得も可能となっています。パートや非正規職員でも取得できますが、週の所定労働日数が二日以下の人は取得することができません。従来は、「雇用継続期間が六か月未満の労働者」、つまり新人さんは取得できなかったのですが、令和7年からはこの規定が廃止されています。

有給休暇のように、直属の上司に口頭で伝え、休みをとることができます。会社はその申し出を拒むことはできませんし、「突然の介護休暇で仕事に穴をあけた」と、それを理由に人事上の不利益を与えることも許されていません。また、職場内での他の従業員からの「ハラスメント」を防止する措置を取らなければならないとされています。

ただし、介護休暇は有給休暇ではありません。

有給とするか無給とするかは、それぞれの会社で決めて良いことになっています。

介 護 休 業 制 度

これに対して介護休業は、介護のために長期間、継続して休むというタイプの制度です。対象家族一人に対して93日間休むことができます。介護休業制度と違って、「二人以上でも10人が限度」という縛りはありません。

「祖父母が二人いて、30代でそれぞれ93日ずつ介護休業を利用した」

「その後、40代で父親が要介護状態となり、93日間の介護休業を取得した」

「また50代で母親が要介護となり93日間の介護休業を取得する」

ということも可能です。

また、これは「同一年度内に93日取得しなければならない」「一回で93日連続して休まなければならない」というものではありません。一人の対象者(要介護の母親)に対して、一度に93日間取得することもできれば、「一回目31日」「二回目31日」「三回目31日」と、三回まで分割して取得することも可能です。

長期休暇になりますから、事前に上司や労務(人事)と相談して、原則二週間前までに、休業開始予定日や終了予定日などを申請しなければなりません。有給・無給は会社が決めますが、無給の場合、雇用保険から、給与の三分の二程度の「介護休業給付金」が支給されます。

ここでポイントになるのは「何のために介護休業をとるのか」です。

この介護休業と比較されやすいのが育児休業です。働いているお父さん、お母さんが休みをとって、生まれた子供に授乳をしたり、オムツ替えたりと育児をするための休業制度です。

同様に、介護休業制度は、何のための、何をする制度か…、と問えばどうでしょう。恐らく、ほとんどの人が、親(配偶者の親含む)が要介護状態になったときに、働く子どもが休みをとって、介護を行うための休業制度だと、答えるでしょう。

「えっ? 育児休業は一年あるのに、介護休業はたった三ヶ月なの?」

「平均介護期間は5年1ヶ月、10年、15年になるケースもあると言ったじゃないか」

「子供は成長するけど、介護はどんどん重くなっていく」

「三ヶ月程度休んだところで、あまり意味がないよね」

そう思っている人が多いから、介護休業の取得は進まないのです。

実は、ここに根本的な誤解があるのです。

それは、育児休業は親が直接、育児をするための休業制度ですが、介護休業は、子供が親を介護するための休業制度ではないのです。

この記事へのコメントはありません。