突然死でない限り、期間の長短はあれど、ほとんどの高齢者は介護が必要になります。

寝たきりになったり、車いす生活になったり、認知症になったり…。それは、特別なことではなく、加齢に伴う自然現象であり、当たり前のことだと言えます。ただ、それは本人だけの問題ではなく、子供家族の生活にも大きく影響します。生活環境や要介護状態は一人一人違いますし、介護期間は五年、十年と続くこともあります。

そのため、「イザ、介護」のときには、「とりあえず…」ではなく、親にとって、また子供家族にとって、どのような生活環境、生活状況が最も適しているのかを、腰を据えてじっくりと考えなければならないのです。

そのための介護休業なのです。

介護休業の取得を拒む本当の壁

「そうは言っても、一ヶ月、二ヶ月連続して休むのは無理だよ」という人もいるでしょう。

「制度があるんだから、一般サラリーマンは取得できるはず」「労働者の権利ですから、どんどん行使しましょう」などと言う気はありません。四〇代、五〇代であれば、上から与えられたルーティンワークを淡々とこなすという立場ではなく、課内・部内のとりまとめ役として一定の成果、責任を求められる立場の人も多いでしょう。

ただ、頭から「ムリ、ムリ」という人や会社に問いかけたいのは、「親が亡くなった時も、忌引き休暇は取れないのですか?」ということです。

多くの企業で親が亡くなった場合、一週間程度の忌引き休暇が認められています。「一週間と一ヶ月、二ヶ月は違う」というかもしれませんが、親が亡くなった場合、引継ぎも準備期間もなく、いきなり翌日から休むことになります。これに対して介護休業は、「親が骨折・脳梗塞で入院した」といっても、介護休業が必要になるのは、病院からの退院後ですから、二週間~一ヶ月程度の余裕はあります。

その事前調整を行っても、一ヶ月、二ヶ月仕事を休めないのか、介護休業をとることが現実的ではないのかを、それぞれの立場で、一度冷静に考えてほしいのです。それは労働者個人だけでなく、会社・企業も同じです。事前に調整・引継ぎしても、「その人がいないと組織・会社がまわらない」というのは、明らかにマネジメントのミスです。

介護休業の取得が進まない本当の障壁は、「介護休業を取っている人がいないから」です。

その心理的な壁を取り除くには、社会的な意識変革が必要な問題ですが、同時に誰かが率先して崩していかなければならない壁でもあります。そして、それは国や行政の仕事ではなく、それぞれの企業・事業所の責任です。

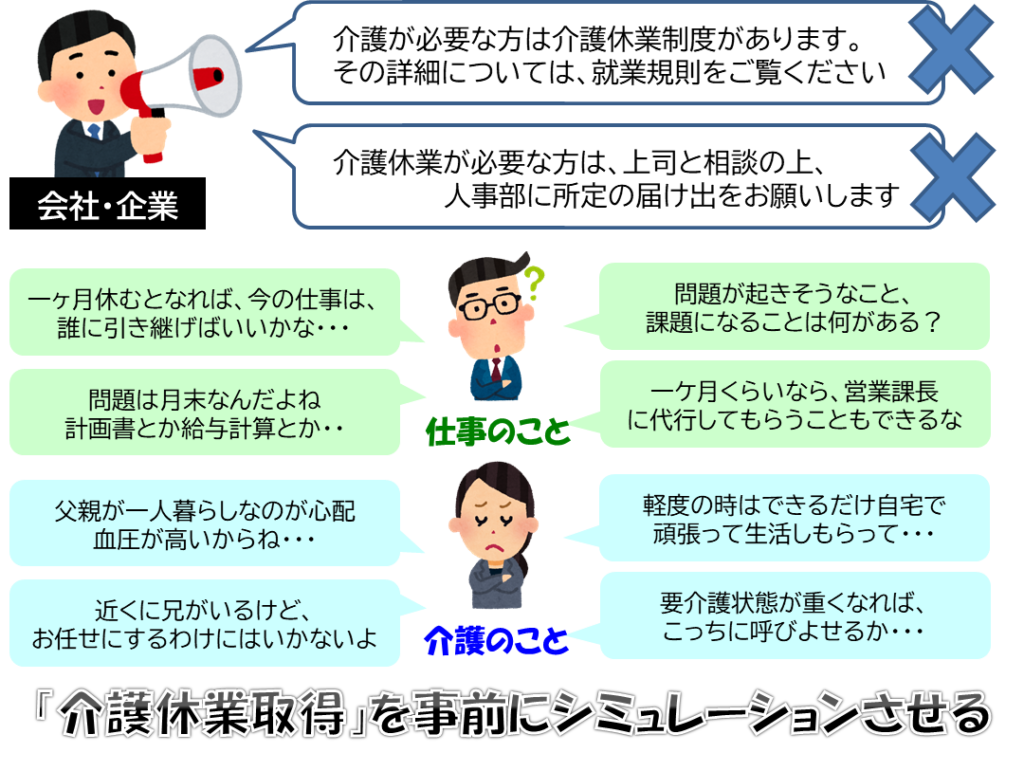

それぞれ従業員に介護休業取得をイメージさせる

介護休業は「親が要介護になった、イザ介護」というときに考え始めるのでは遅いのです。

なぜなら、出産や育児休業と違うのは、ある日突然やってくるからです。だから、いっぺん通りの就業規則を整備し、介護休業制度の概要について人事部から説明するだけでは、効果的に取得できないのです。

介護休業の取得を推進するためには、「親の介護がそろそろ心配だな」という年代になった従業員一人一人に、「親が介護になったらどうするか」「どのように介護休業制度を取得するのが効率的・効果的か…」ということを、事前にイメージ・シミュレーションさせることが必要です。

ひとつは、社内での引継ぎや業務連携のイメージ。

「二週間後に、介護休業を一ヶ月とるためにはどんな調整が必要か」

「休暇中の連絡・報告はどうするか」「どんな問題が起こるか、何が課題か」

それを、上司や同年代の同僚とも話し合ってみることです。そうすれば、きっと、「取得できそうだな・・・」ということが見えてくるはずです。

もう一つは、自分の親が要介護になった時のイメージ。

「親の介護が不安だ」という人は多いのですが、その内容は一人一人違います。

「母親が田舎で一人ぐらししているが、介護が必要になればどうするか・・・」

「妹が東京にいるけど、頼るのは難しそうだな・・・」

「こっちに呼び寄せたいけど、本人どう思うだろうな・・・」

介護休業がイメージできると、それに付随して、実際に親が要介護になった時にどうするのか、どんなことができるのかを考えることができます。もちろん、仕事のことも、介護のことも、その時の状況によって、シミュレーション通りになるわけではありませんが、少なくとも、「介護休業の取得は大切なんだ」「介護休業取得して、考えればいいんだな…」「どんな調整や手続きが必要になるのか…」ということは、それぞれイメージできるはずです。

多くの経営者が勘違いしていますが、この介護休業の取得推進は、「従業員の福利厚生」のためではありません。【介護離職が企業・経済・社会へのリスクへと拡大する🔗】 で述べたように、これから社員の介護問題は、企業のリスクへと拡大していくからです。

「公務員や大企業ならまだしも、中小企業だから無理」という声も聴きますが、中小企業こそが取り組まなければならない課題です。介護離職の対策を適切に取れなければ、中核となる人材が、介護離職によっていなくなり、企業の存続が危うくなるからです。「すべてのサラリーマン・労働者が介護休業を取得・活用ができるはずだ」とは言いませんが、ほとんどの人は介護休業を活用し、介護離職にまで追い詰められることはないはずです。

「突然の介護=介護休業で気持ちの余裕を確保」

「気持ちの余裕=最適の介護プランニング」

それが、あなたにとっても、親にとっても、家族にとっても、会社にとっても、従業員にとっても、そして社会にとっても、間違いなくベストな選択なのです

この記事へのコメントはありません。