現在の高齢者住宅の商品設計の瑕疵の一つは、「重度化対応力の不備」だ。

高齢者住宅への入居を検討する高齢者・家族の求める基本ニーズは「終の棲家」。介護が必要になっても安心して、安全に生活できることだ。それは重度要介護になってから入居する高齢者だけでなく、自立や要支援の時から入居を検討している高齢者も同じだ。

そのため介護付、住宅型、サ高住など事業種別を問わず、また、入居時自立・要支援・要介護を問わず、高齢者住宅のほとんどは「介護が必要になっても安心・快適」というイメージでセールストークが展開されている。

ただ、この「重度化対応力」において、クリアしなければならない基準は二つある。

重度要介護・認知症対応には二つの壁

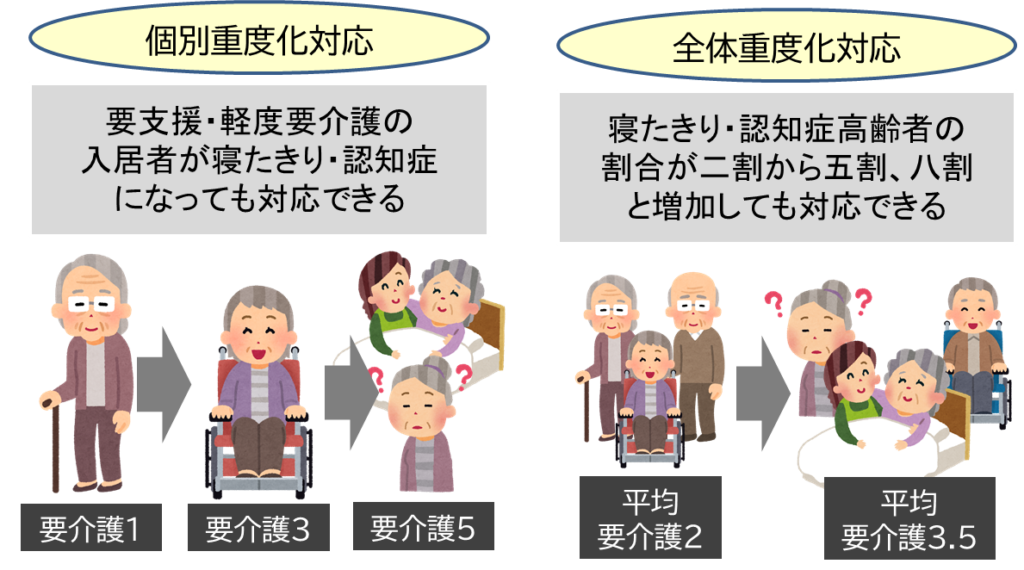

ひとつは、「寝たきりの要介護5のAさん」「認知症で要介護4のBさん」など、様々なタイプの重度要介護高齢者、認知症高齢者に対応できること。これを個別の重度化という。

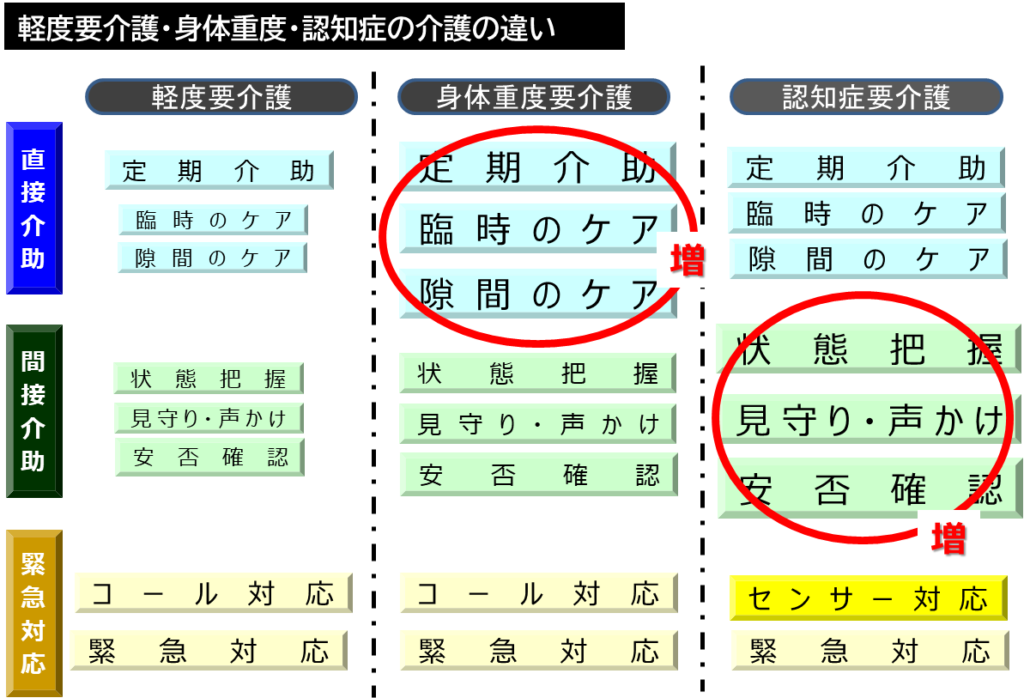

「要支援・軽度要介護」と「中度・重度要介護」は必要な介護サービス量が増えるだけではない。述べたように身体重度になれば、臨時のケア、隙間のケアを含めた24時間三365日の継続的・包括的な対応が求められる。認知症高齢者は、混乱して部屋を間違えたり、食べ物以外のものを口に入れたりということがあるため、常時、見守りや声掛けなどの間接介助が必要となる。これを個別の重度化対応という。

もう一つが、重度要介護・認知症高齢者が増えても対応できること。

高齢者は加齢や疾病によって要介護状態が重くなっていく。入所時に要介護1で独歩可能だったCさんも、加齢によって自走車いす、介助車いすが必要になる。Dさんはアルツハイマー型認知症を発症し、症状が進行していく。これはAさん、Bさん、Cさん、Dさんという個別の重度化だけでなく、当初は自立高齢者や自走車いすの要支援・軽度要介護高齢者が多くても、二年、三年経過すると、介助車いすや寝たきり、認知症といった中度・重度要介護高齢者の割合が増えていくということだ。これを全体の重度化という。

区分限度額方式では重度要介護・認知症対応不可

いま、住宅型有料老人ホームやサ高住でも、その大半は「介護が必要になっても安心・快適」「重度要介護・認知症になっても対応可」としている。

図のように、排泄など身の回りのことが自分でできる要支援~要介護2までの軽度要介護高齢者であれば、「食事の準備だけ」「入浴介助だけ」「服薬管理・健康状態の把握だけ」などポイント介助で対応できる。

しかし、寝たきりなどの重度要介護になれば、「便がでたのでオムツを変えてほしい」「汗をかいたので着替えたい」など臨時のケア、「ベッドから下ろしてほしい」「少しつかれたのでベッドで眠りたい」といった隙間のケアの連続となるし、また、判断力の低下した認知症高齢者には、状態把握・声かけ見守り、安否確認といった間接介助も不可欠となる。

しかし、区分支給限度額方式の訪問介護では、臨時のケアや隙間のケア、見守り声掛けに対応していないのだ。

下のケアプラン例をみればわかるように、区分支給限度額方式は一ヶ月単位のケアプランに基づく事前予約のポイント介助であり、「月曜日の九時~九時半 排泄介助」「火曜日十時~十時半 訪問看護」と、定期介助にしか対応していない。介護付有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護)のように、重度要介護・認知症介護に必要な包括的な臨時のケアや隙間のケア、見守りなどの間接介助は保険対象外となる。

「臨時のケア、隙間のケア、間接介助には、手の空いているスタッフが対応する」

そう説明するところが多いようだが、区分支給限度額方式の訪問介護は、「9時半~10時までAさんの排泄介助」と時間を厳格に規定されているため、介護スタッフは、臨機応変に他の人への介助を行うことができない。また認知症高齢者への見守り・声掛けは、「手が空いている時に行う」というものではない。

もし、それを入居者・家族に約束するのというのであれば、現場の訪問介護員は、本来自分の業務ではない、「その他介護」の仕事をボランティアでやらされていることになる。もちろん、高齢者住宅が直接介護スタッフを別途、雇用し、「臨時のケア・隙間のケア・間接介助専任」とすることは可能だが、その人件費は全額自費となるため高額な商品となる。

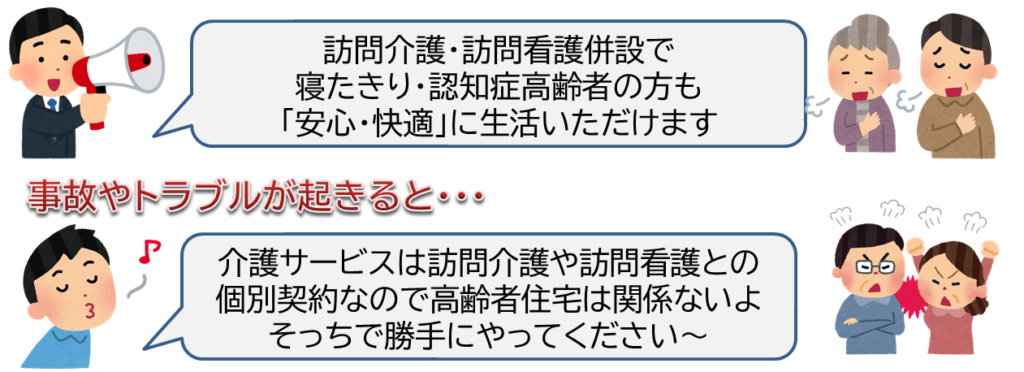

ここには、「介護サービスの提供責任」の矛盾も生じている。

介護付有料老人ホームの場合、有料老人ホームが介護サービスの事業者、提供者であるため、「介護が必要になっても安心・快適」と事業者が約束、担保することができる。しかし、住宅型やサ高住の介護は入居者と訪問介護・通所介護などの外部サービス事業者との個別契約であり、高齢者住宅は介護サービスとは無関係だ。「介護が必要になれば、外部の訪問介護・通所介護等が利用できる」と説明するだけで、その中身まで担保することはできない。

サ高住で死亡などの重大事故やトラブルが多発していることに対し、国交省は「サ高住は単なる建物なので自宅と同じ。介護サービス上の事故やトラブルは無関係」と説明している。

しかし、実際はほとんどのサ高住において、「介護が必要になっても安心・快適」とセールスしており、家族・入居者は、「重度要介護・認知症になっても生活できる」「高齢者住宅が責任をもって介護環境を整えてくれる」と信じて、入居契約書に判を押している。

「介護不安の解消」は、高齢者住宅入居の根幹となるニーズだ。重度要介護・認知症になっても生活できるかのように誤認させて契約を結ばせ、事故やトラブルが起きると「自宅より安心と言ったが、介護は個別契約」「事故やトラブルが発生してもサ高住は無関係」と言うのは、虚偽の説明だと言われても仕方ないだろう。国交省は、その虚偽の説明をしないように指導しているかといえば、それもないのだ。

もちろん、こんなことは国交省も事業者も、働く介護スタッフもわかっている。言い換えれば、はじめから虚偽、もしくは誤魔化しの意図をもってセールしていると言われても仕方ない。

介護システムの違いについて、詳しくは

「自立向け住宅」と「要介護向け住宅の違い ~介護システム(上)~」

「自立向け住宅」と「要介護向け住宅の違い ~介護システム(下)~」

をご覧ください

この記事へのコメントはありません。