要介護になった親の生活環境の整備の最初のポイントは、「どこで暮らすのか」です。

「介護になれば親と同居」を勧めないわけ🔗 で述べたように、要介護になった親、その子供共に、可能な限り生活環境や生活リズムを変えないというのが基本です。そのため、ひとり暮しであっても、まずは、できるだけ長く、住み慣れた自宅で介護サービスを利用しながら、生活を続けること、そして、重度要介護や認知症になって、ひとり暮しが困難となった時に、介護機能の整った高齢者施設・高齢者住宅に移るというのが基本です。

ただ、民間の有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)にいくと、「自立から重度要介護まで安心快適」「要介護状態が重くなってから転居するよりも、元気なときに高齢者住宅に入居するほうが安心・快適」というセールスが行われています。

そう言われれば、「まだ、自宅で生活できるけど、転倒や急変なども心配だ…」「要介護状態が重くなってからより早めに住み替えた方が安心だよね…」「本人が納得しているなら、子供としても老人ホームに入ってくれた方が、ずっと安心だ…」と思うかもしれません。

しかし、これが老人ホーム・高齢者住宅選びの最大の失敗です。なぜなら、高齢者住宅といっても、「自立要支援向け住宅」と「要介護向け住宅」は根本的に違う商品だからです。

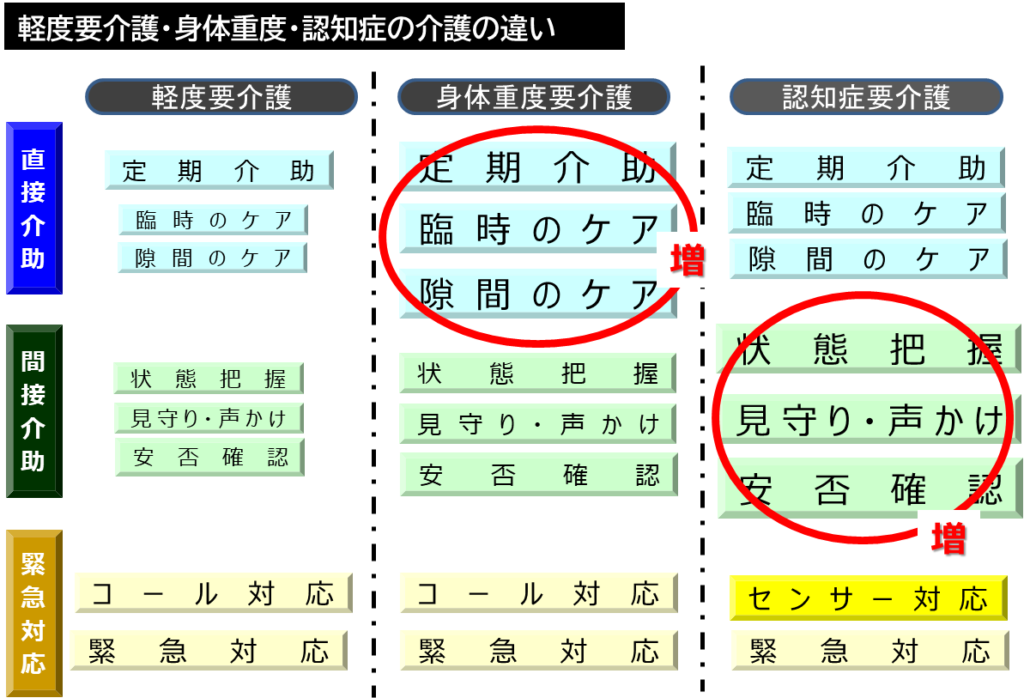

【介護システムの違い】

要支援~軽度要介護の場合、移動や排泄など基本的なことは自分でできます。「入浴時の介助」「食事の準備」「通院の付き添い」など、一人でできないことだけ介助してもらうという「定期介助」が中心となります。区分支給限度額の住宅型やサ高住でも対応が可能です。

しかし、重度要介護になると、移動や移乗、排泄など、ほとんどすべての日常生活に介助が必要になるため、「お腹の調子が悪いので何度も便がでる」「汗をかいたので身体を拭いて着替えたい」という臨時のケアや、「車いすに乗せてほしい」「テレビを点けてほしい」など、ごく短時間の隙間のケアが増加します。要介護4、5となると、スタッフに体調変化を伝えることもできない人が多くなるため、二四時間包括的な介助が必要です。だから、必ず特定施設入居者生活介護の指定を受けた「介護付有料老人ホーム」を選ばなければなりません。

特に、認知症高齢者になると、排泄介助や食事介助は自立していても、「おしぼりを口にいれる」「急いでガツガツと食べて誤嚥・窒息」「うろうろとして他人の部屋に入る」などの他、想定できない行動が多くなるため、見守り、声掛けといった間接介助が中心になります。

ただ、これらの介助は、すべて区分支給限度額方式の訪問介護の対象外です。つまり、区分支給限度額方式の住宅型有料老人ホーム、サ高住では、重度要介護高齢者や認知症高齢者には対応できないのです。それは一人で排泄が難しくなったり、認知症になると自宅で生活することが難しくなるのと同じ理由です。

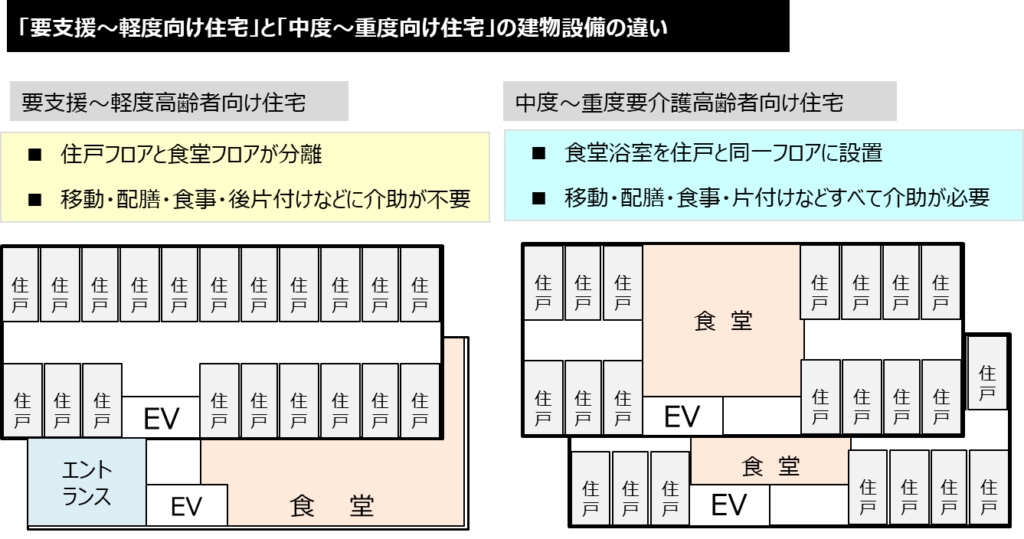

【建物設備設計の違い】

「立地周辺環境」「住戸内設備」「共用部設備」など、建物設備の考え方も根本的に違います。

最も大きな違いは、各住戸と共用部の位置関係です。軽度向け住宅は、各住戸内で日常生活を完結させるため独立性が強くなります。そのため、各住戸フロア(プライベートスペース)と食堂フロア(パブリックスペース)が分離しているのが一般的です。要支援~軽度要介護高齢者は、移動・配膳・食事など基本的な生活行動は自立しています。「朝食七時~八時半」のように、決められた食事時間内にそれぞれの入居者が食堂に降りてきて、好きな場所に座り、食事が終われば自力で部屋に戻ります。

一方の重度向け住宅は、移動・配膳・食事・後片付け等、そのほとんどに介助が必要になるため、各住戸と食堂が同一フロアに位置しているのが鉄則です。各住戸と食堂のフロアが分離している場合、最大の障壁になるのはエレベーターです。福祉エレベーターでも、一度の昇降で移動できるのは四台の車いすが限界です。六〇名定員で、一階が食堂、二階~五階に各一五人の要介護高齢者が生活している場合、各住戸から全入居者をエレベーターで食堂に降ろし、また食後に各住戸に戻ってもらう移動介助だけで、相当の時間と介護スタッフの数が必要になります。

また、六〇人が食事時間に一斉に集中すると、食事が終わって途中でトイレに行きたくなっても、車いすで移動できるだけの広さがなければ、食堂から出ることができません。無理に出ようとすると、他の入居者とのぶつかり事故や転倒事故が増えます。食堂内で失禁されると、臭いが充満して他の人が食事できなくなります。

これらは要支援・軽度要介護の時の「早めの住み替えニーズ」の対応が難しいことを示しています。高齢者の特徴は、加齢や疾病によって要介護状態が重度化していくことです。身体機能の低下だけでなく、認知症の高齢者も増えていきます。その結果、当初は「重度要介護高齢者が一割」であっても、数年経過すると三割・四割と増えていきます。建物設備が重度要介護高齢者対応になっていなければ、移動だけに介助の手間や時間がかかり、その他の必要な介護ができなくなるのです。

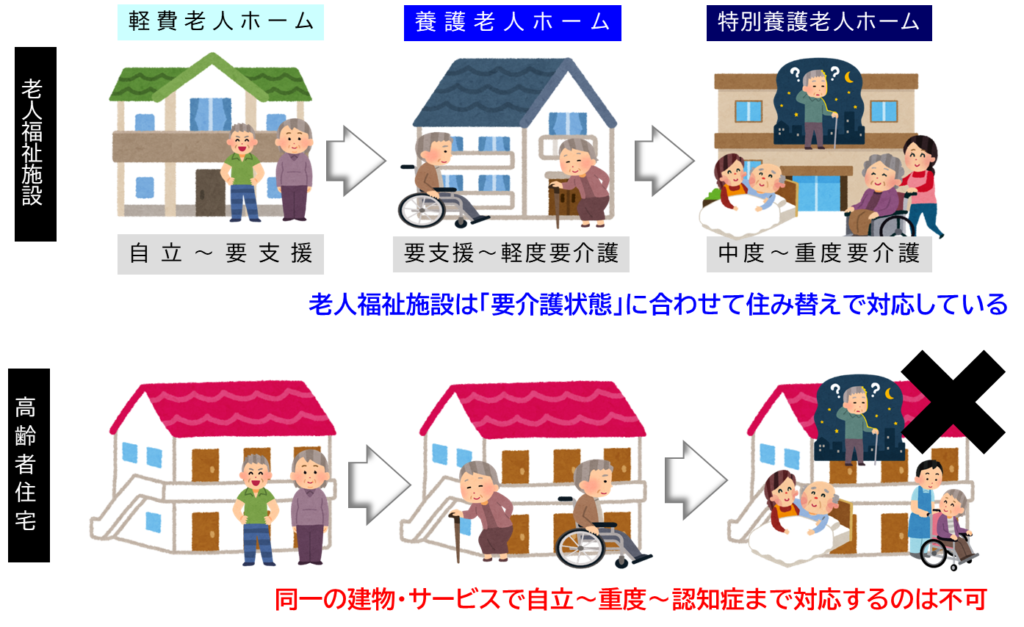

だから、現在の老人福祉施設でも、自立向け(軽費老人ホーム)、軽度向け(養護老人ホーム)、重度向け(特養ホーム)に分かれており、障害者施設でも、知的障害、身体障害、精神障害などに分かれているのです。それは高齢者住宅も同じで、要支援、身体重度要介護、認知症重度要介護、すべてのニーズに対応できる商品(介護システム・建物設備)は設計できないのです。

これを重度化対応力と言います。

もちろん、「自立~要支援」の時にサービス付き高齢者向け住宅などの「自立~軽度向け住宅」に入居して、重度要介護になれば、同じ事業所が行っている「介護機能の整った介護付有料老人ホームに転居する」という方法もあります。それは高齢者住宅事業者が丁寧に説明してくれるはずです。

逆を言えば、それがわかっていない素人事業者が、安易に「自立~重度要介護、認知症高齢者まで安心快適」「早めの転居で安心・快適」と言っているということです。重度要介護に対応できない住宅型有料老人ホームやサ高住に高齢者住宅に、重度要介護高齢者や認知症高齢者を押し込めるから、事故やトラブル、過重労働による虐待や殺人事件が多発しているのです。

安易に安心・快適という事業者は信頼できないということ、特に「自立・要支援から重度要介護、認知症まで大丈夫」という事業者は選ばないこと。つまり、高齢者施設・住宅は、重度要介護になってから、介護機能の整った施設・住宅を選ぶというのが原則なのです。

この記事へのコメントはありません。