介護休業は最大で93日間、つまり最長約三ヶ月連続して休むことが可能です。一度に93日連続して利用することもできますが、「45日・48日」と二回に、また「31日・31日・31日」と三回まで分割して取得することができます。【「介護の入り口」「二回分割取得」が基本🔗】で述べたように、基本的に二回に分割しての取得が効率的・効果的です。それは、「軽度要介護の介護環境・生活環境」と「重度要介護になった時の介護環境・生活環境」は変わるからです。

ただ、【親が要介護になる四つのルートと「避けたいケース」🔗】で述べたように、どのようなルートで要介護状態になるのかによって、その取得方法や注意すべきポイントは違ってきます。

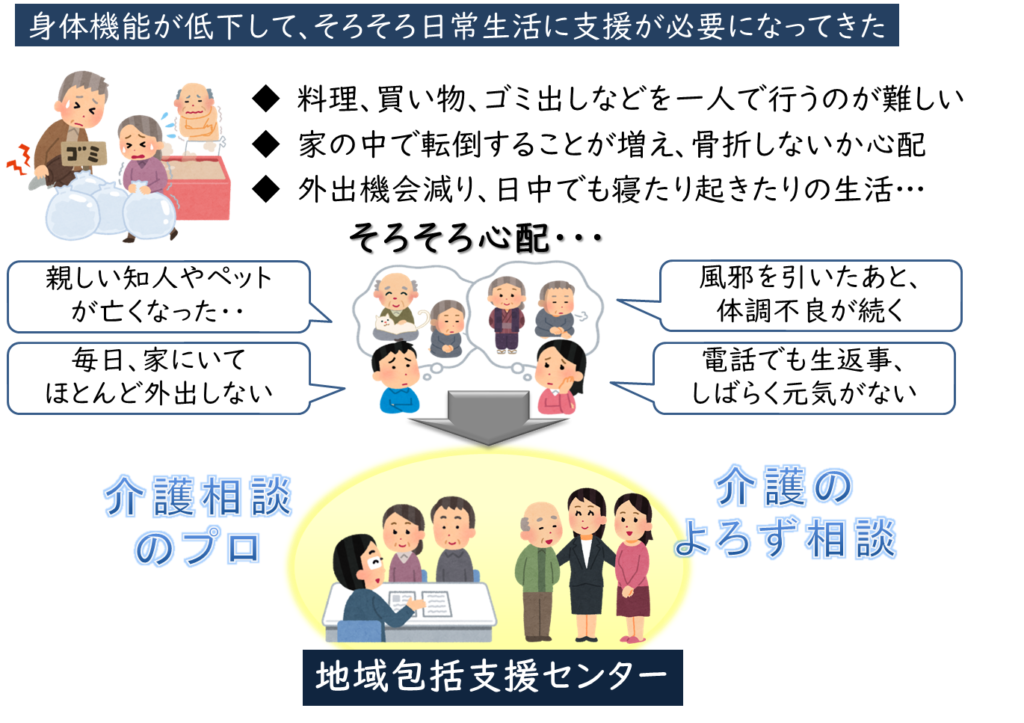

ここでは、「身体機能がゆっくり低下」するケースの介護休業について考えてみましょう。

介護が心配になれば、何はともあれ地域包括支援センターへ

【洗濯や掃除など、できないことが増えてきた・・・】

【お風呂場で転倒し、一人での入浴が不安になってきた・・】

【電話をしても生返事ばかり、毎日家にいて外出する機会が減った・・・】

高齢期になると身体機能が低下していきます。これは誰しも避けることはできません。特に、75歳以上の後後期高齢者になると、風邪をひいた、仲の良い友達が亡くなったなど、様々な要因で気力が低下し、要介護のきっかけになります。

そろそろ介護の入り口かな…? と思った時に、やるべきことは一つ。

地域包括支援センターに相談することです。

これはどんなケースでも同じです。

ここは、全国どこにでもある介護のよろず相談所です。そこには社会福祉士やケアマネジャーなど、経験豊富な介護のプロがいます。介護は育児とは違い、一人一人ケース要介護状態や生活環境が違います。そのため、「介護のプロの相談相手をつける」ということが、何より重要です。

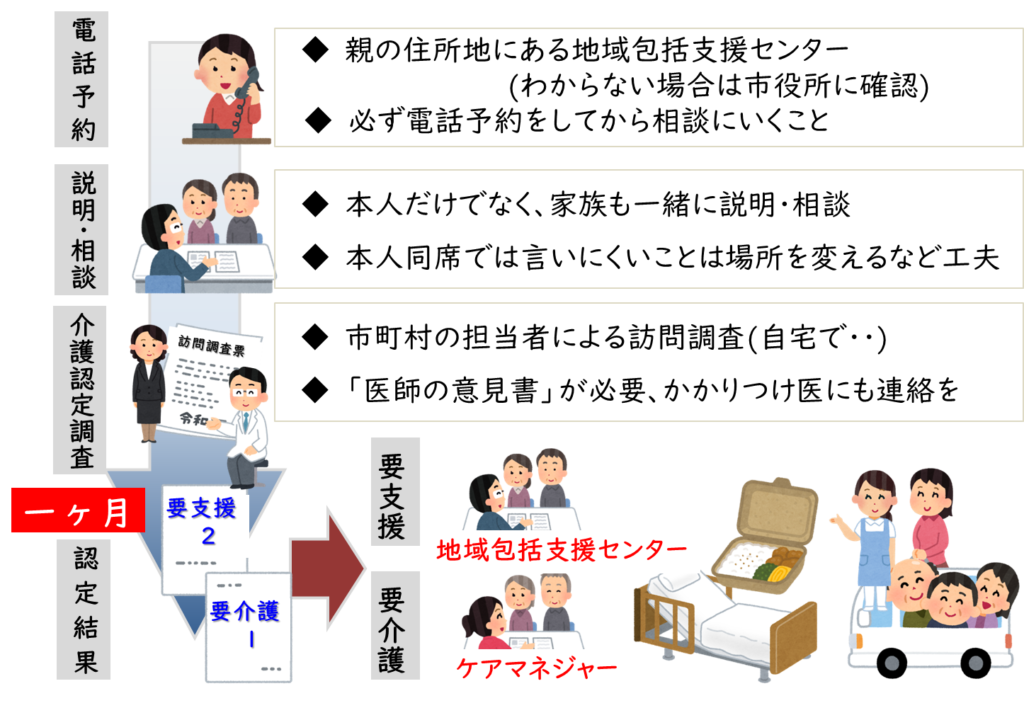

ただ、これは「どの地域包括センターでもよい」というものではありません。

地域包括支援センターはエリア制です。子供家族の住んでる地域ではなく、親の住所地にある支援センターに相談します。また、介護相談は5分、10分では終わりません。必ず事前に電話をして、相談予約をしましょう。最近は、土日でも相談に応じるところがほとんどです。必ず一緒に相談・説明を受けましょう。

相談を受けて、「介護のプロ」が、生活上なんらかの支援や介護が必要だと判断する場合、要介護認定調査を受けることを勧められます。「まだ、要介護って言う訳でもないんだよなぁ…」と思われるかもしれませんが、最初のステップで何より重要なことは、「介護の心配ごとを何でも相談できる、専門の相談員を見つける」ということです。要介護認定を受けなくても、要介護認定前でも自治体によっては、利用できるサービスはたくさんあります。その専門家のアドバイスを受けながら、生活環境を整えていくことになります。

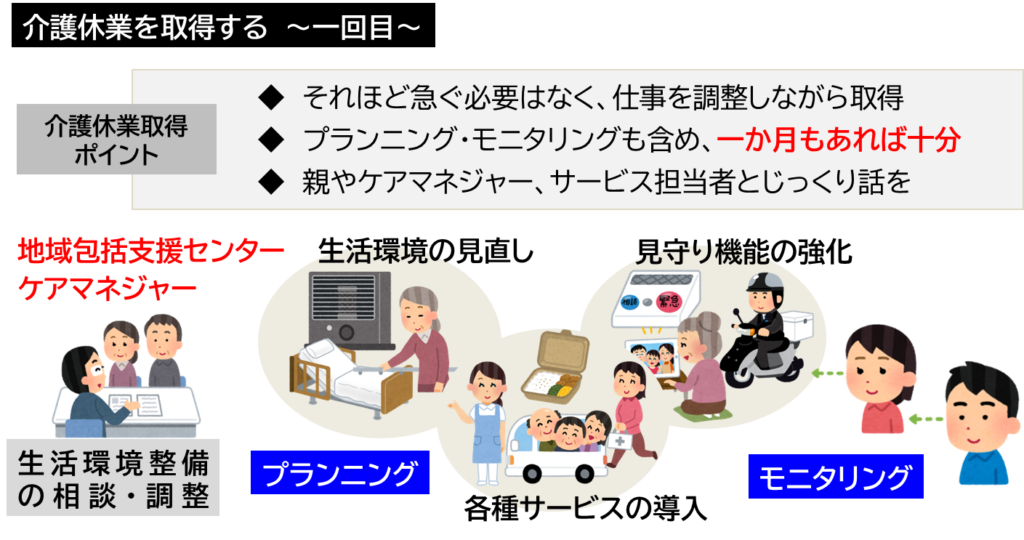

一回目の介護休業の取得

ここで、一回目の介護休業を取得します。

介護休業は、介護の入り口で取得するというのが、鉄則です。【介護休業は要介護認定がなくても取得できる🔗】で述べたように、要介護認定が出ていなくても取得可能です。

この「身体機能がゆっくり低下」のケースは、慌てる必要はありません。

要介護認定の調査から要介護認定がでるまで、一ヶ月くらいかかりますから、担当してくれる地域包括支援センターの社会福祉士、ケアマネジャーさんと相談しながら、余裕をもって仕事の調整ができます。要介護状態や生活環境が大きく変わるわけではありませんから、休業期間は一か月(30日)もあれば十分です。

要介護認定や介護保険といえば、訪問介護などの介護サービスの導入をイメージしますが、それだけではありません。立ち上り時にふらつかないよう介護ベッドを導入したり、お風呂やトイレに手すり付けることもできます。血圧が高ければ、週に何日か減塩の配食のお弁当を申し込むなど、できることはたくさんあります。そうすれば、配食時の見守りを兼ねることもできます。それだけで、生活環境は安全、安心なものに変わるはずです。

ここで、もう一つ、家族の重要な役割がモニタリングです。新しいベッドや様々なサービスが、本人の生活にマッチしているか、問題がないのかを、チェックしましょう。

【ストーブが古くなっているので、安全機能の高いものに替えた方がいいな・・・】

【買い物が大変だから、重たいものは宅配サービスを頼んでみるか・・・】

【見守りのために、カメラ付きの多機能電話を導入しようか・・・】

家庭内の事故や災害、失火などのリスクを想定しながらモニタリングすると、色々と見えてくるはずです。それと同時に、親と「介護のこと」「困っていること」「お金のこと」「仕事のこと」など、いろいろと話をしましょう。

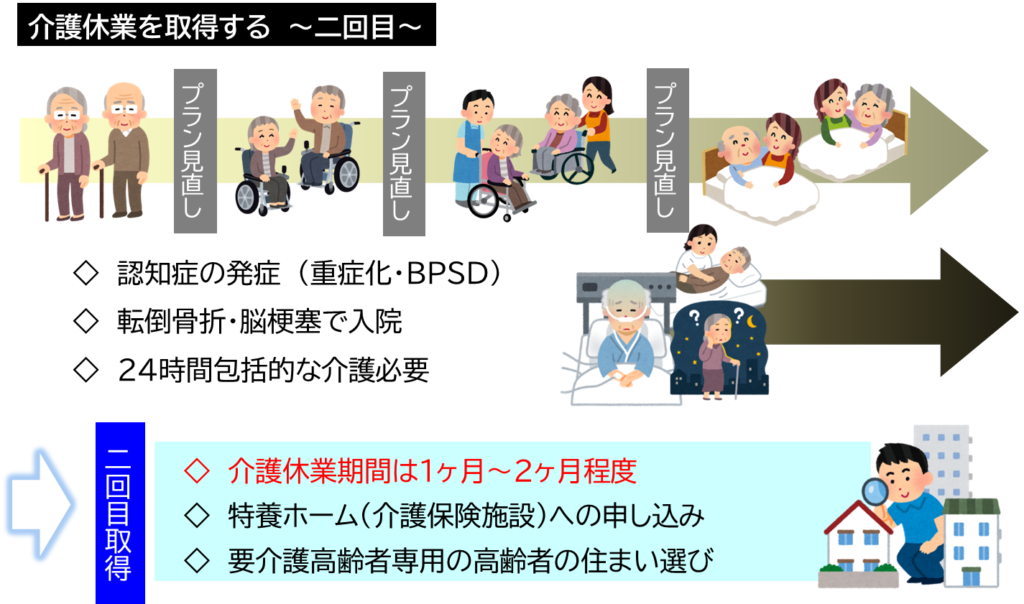

二回目の介護休業の取得

一回目の介護休業取得で、生活環境の土台を整備し、あとは要介護状態の変化に合わせて利用するサービスの調整しながら、できるだけ長く、安全に、快適に生活を続けられるよう見守りを続けていくことになります。

折角の機会なので、一回目の介護休業期間中に、ケアマネージャーさん、訪問介護のサービス担当者と色々な話しましょう。自分達の希望、親の希望、要介護状態が重くなって自宅で生活できなくなるケース、どんな施設・住宅があるのか、いろいろなことがわかってくるはずです。ここで、「自宅で生活できなくなったとき、どうするのか」「どんな方法・施設・住宅があるのか」を勉強し、いくつか見学しておくだけでも、気持ちの余裕も全く違ってきます。

そして、実際に、「認知症になってこれ以上、自宅で生活するのが難しい・・・」「要介護状態が重くなり、トイレも不安で、本人が一人暮らしに不安を感じている」という時に、二回目の介護休業制度を取得することになります。

ここで、また一ケ月~一ケ月半程度、介護休業を取得して、特養ホームへの申し込みや介護機能の整った要介護高齢者専用の高齢者住宅を選びます。

そのための、二回目の介護休業なのです。

ここまで少しずつ身体機能が低下して要介護になるケースの介護生活環境整備についての事例を紹介しました。もちろん、それぞれに事情は違いますから、すべてこの通りになるわけではありません。ただ、何をすればよいかわかっていれば、「そろそろ、親の介護が心配だ…」と、五里霧中の中、漠然と悩む必要はないのです。

「そろそろ、次の休みに予約を入れて、地域包括支援センターに相談するか…」

「そろそろ、介護休業のことを人事部と上司に、伝えておくか…」

それだけわかっていれば十分なのです。

この記事へのコメントはありません。