高齢者住宅 重要事項説明書の従業者の人数・勤務形態は高齢者住宅のサービス内容、サービスの質を読み取ることのできる最重要チェックポイント。常勤とは何か、専従とは何か、常勤・専従が必要な職種は何か、派遣が多い事業者は何故だめなのか、その基本を理解する

高齢者・家族向け 連載 『高齢者住宅選びは、素人事業者を選ばないこと』 038

要介護高齢者住宅のサービスの質の中核は、言うまでもなく、介護看護スタッフの質です。

また「高齢者が重度要介護状態になっても安全・快適に生活できる生活環境」は、「介護スタッフが安全・快適に介護できる労働環境」だと言いかえることもできます。

「介護は大変な仕事なのに給与が安い」「介護の仕事はブラックだ」などと、言われていますが、離職率は事業者によって二極化しています。つまりスタッフが集まらない、すぐに辞めてしまう安全な労働環境が整わない事業者は、サービスの質も低いということが言えるのです。

この従業者に関する事項は、それぞれの職種別の人数、常勤・非常勤、専従、非専従、介護スタッフの有資格者数、管理者の資格、勤続年数など、非常にきめ細かく記入されています。

介護スタッフ配置が【2:1配置】だからといって、同じ内容、同じ質のサービスが受けられるというわけではありません。この従業者に関する事項は、事業者がプロか素人か、その事業者の質を見極める、最重要チェックポイントだといって良いでしょう。

スタッフの人数・勤務形態をチェックする

最初に書かれているのが、職員の人数及びその勤務形態です。

まず、言葉の整理をします。

常勤とは、定められた正規の時間(週40時間など)、働いている介護スタッフを言い、週三日勤務、一日4時間などで週20時間、週30時間などの正規の時間に満たない短時間労働者を非常勤と言います。この常勤・非常勤は時間によって決まるもので、「時間給だから・・」「正社員ではなく契約社員だから・・」といった労働条件で分けられるものではありません。

また、専従というのは、管理者(施設長)、生活相談員、介護職員など、その職種のみを行っているスタッフのことであり、非専従は、管理者と生活相談員など、二つの職種を掛け持ちしているということです。例えば、常勤専従の看護師は、週40時間など看護スタッフとしての業務を行っている職員のことです。常勤非専従の管理者は常勤(週40時間など)勤務ではあるものの、管理者以外に看護師、介護スタッフなど他の職務を兼務しているということです。

常 勤 ・・・正規の時間(週40時間など)で働いている職員

非常勤 ・・・正規の時間未満(週20時間など)で働いている職員

専 従 ・・・一つの職務・職種(管理者、看護師など)のみを行っている職員

非専従 ・・・管理者と看護師、生活相談員など、複数の職務・職種を兼務している職員

ただ、非常勤や非専従の場合、その職員がどれだけその職務に従事しているのかわかりません。

そのため、勤務時間の割合を示すのが、常勤換算と呼ばれるものです。

例えば、週20時間働く非常勤スタッフの勤務時間は、常勤スタッフ40時間の半分ですから、常勤換算で0.5人ということになります。

これは、非専従でも同じです。一人のスタッフが、管理者の職務を行うのが20時間、あとの20時間が生活相談員だとすると、それぞれ常勤換算で0.5人と示されることになります。常勤・非専従の欄にそれぞれ1名と記入されますが、2人のスタッフがいるわけではないということです。

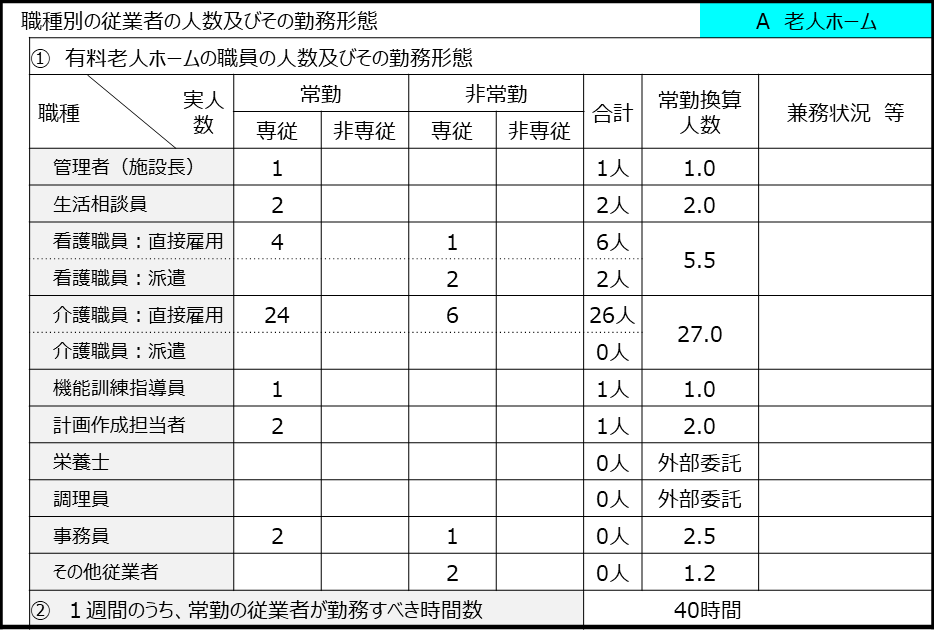

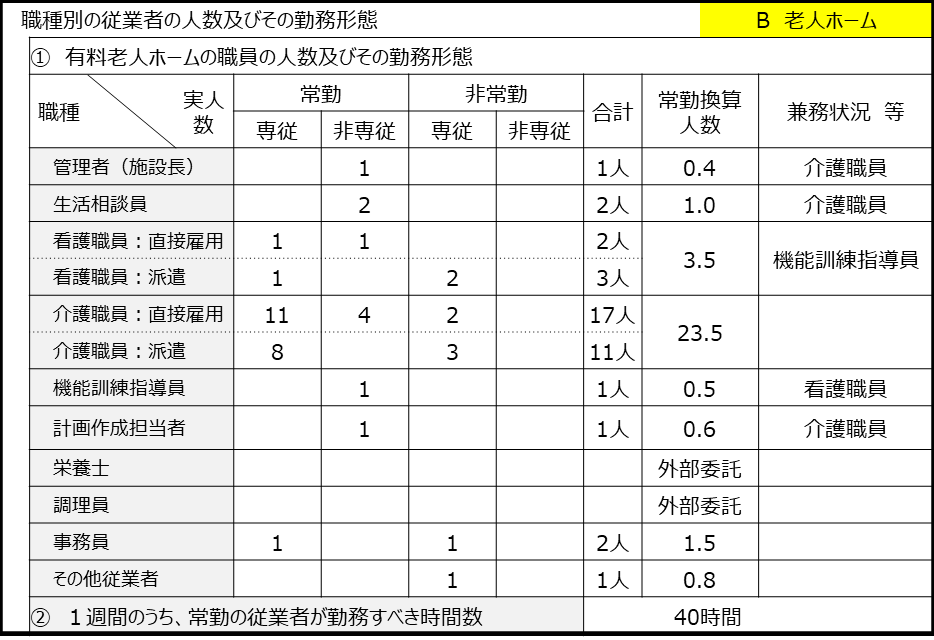

下記に、A、B二つの介護付有料老人ホームがあります。どちらも定員60名、入居者数は54名(すべて要介護高齢者)、入居率は90%、介護看護スタッフは、【2:1配置以上】です。

この二つの介護付き有料老人ホームから、事業者の質をチェックするポイントとその理由を解説します。

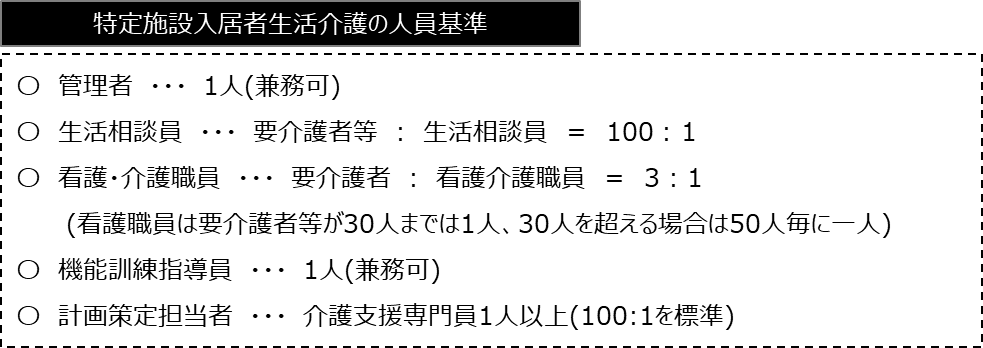

① 管理者・生活相談員・計画策定担当者は常勤・専従が原則

介護付有料老人ホームは、特定施設入居者生活介護の指定された基準以上の職員配置を行わなければなりません。しかし、この指定配置基準は、すべて常勤・専従で決められているわけではありません。

管理者(施設長)は1名となっていますが、兼務可ですから、非専従でもよいということになります。生活相談員や計画策定担当者(介護支援専門員)も100:1以上ですから、入居者が60名の場合、数字上それぞれ0.6以上配置されて入れば、基準はクリアすることになります。

しかし、管理者や生活相談員は、兼務でもできるのかと言えば、そうではありません。

管理者の業務は、定型業務ではなく日々仕事が詰まっているというものではありません。

しかし、サービスが適切に提供されているか、事故のリスクはないかなど、見廻りしなければなりませんし、転倒事故や入居者間のトラブル、家族からの不満やクレームが発生した場合は、その対応も必要です。また、見学者の対応、新規スタッフの面談など、やるべきことはたくさんあります。

上記の例でみると、B老人ホームの場合、管理者は介護職員との兼務で、その比率は管理者0.4となっています(つまり介護職員が0.6)。しかし、週40時間勤務の内、服を着替えて管理業務を16時間行うというふうに厳格に業務を分けているところは少なく、実際は介護業務が大半で「スタッフ面談の時だけ介護業務から外れる」「業務後に残って、だされた書類に印鑑を押して帰る」という管理者は少なくありません。これでは、適切な管理業務やトラブル対応はできません。

生活相談員や計画策定担当者も同じことが言えます。

生活相談員は、日々の入居者から相談対応の他、家族との連絡、医療機関や外部サービス事業者との連携、さらには入居者確保のための営業活動も行っています。土日を含め、家族は、毎日訪問しますし、外部からの連絡もあります。また事故やトラブル、クレームも発生しますから、上記のような60名定員規模の高齢者住宅であれば、少なくとも常勤・専従で二人の生活相談員は必要です。

計画策定担当者は、ケアプランを作成するケアマネジャーのことです。

ケアマネジメントの責任者ですから、その高齢者の要介護状態の変化や事故リスク、食事が合っているかなどの確認してケアプランを策定します。6ケ月に一度はケアプランを見直し、合わせてケアカンファレンス(ケア会議)を行う必要がありますから、54名の入居者がいれば月平均9人。これに新規入居者や病院から退院者がいれは、病院や自宅へ出向いて、一からアセスメントを行わなければなりませんから、常勤、専従で1名配置されていても、相当の激務だといって良いでしょう。

とても非常勤や兼務でできるような仕事ではないのです。

制度類型、定員数に関わらず管理者、生活相談員、計画担当者は常勤、専任が必須です。

家族が訪問して、管理者や生活相談員に質問や相談したくても、介護業務に入っていれば、相談することはでません。中には、「他の入居者にいじめられているらしい」「本人が帰りたいと沈み込んでいる」「あまりにもスタッフの言葉遣いがひどい」といった深刻な相談もあるでしょう。それでもどうしても言いたいことがあれば、介護業務の手を止めて介護スタッフに伝えるしかありません。最近、「うるさい家族がいて、業務に支障がでている」などという事業者や介護スタッフの意見が聞こえてきますが、それはきちんと家族が管理者や相談員に質問・相談できる体制が整っていないからです。

「相談員や管理者は兼務ですが、いつでも介護スタッフに言ってください・・」

「どのスタッフにご相談いただいても結構です・・」

というのは、親切なように見えて、家族の気持ちや相談実務がわかっていない素人事業者です。

② ギリギリの介護看護スタッフ配置のところは要注意

二つ目は、介護看護スタッフ配置の余地です。

A老人ホーム、B老人ホームともに定員は60名ですが、実際の入居者数は54名、介護看護スタッフ配置は【2:1以上】です。ですから、この老人ホームでは、契約上、介護スタッフ、看護スタッフは、少なくとも常勤換算で27名以上は必要だということになります。

A老人ホームの場合、看護スタッフは常勤換算で5.5人、介護スタッフは27人ですから、合わせて32.5人となり余裕があります。入居者が定員の60名になっても、必要介護看護スタッフは30名ですから、クリアできます。また、事情で介護看護スタッフが離職しても、余裕があり、じっくりと次のスタッフを探すことができます。

これに対して、B老人ホームの場合、看護スタッフは常勤換算で3.5人、介護スタッフは23.5人ですから、合わせて27人となりギリギリです。この場合、新しいスタッフが確保できるまで、新規入居者を受け入れることはできませんし、一人でもスタッフが離職した場合、契約違反となります。

これは、①で述べた非専従(兼務)が多い理由でもあります。

述べたように、管理職、生活相談員、計画策定担当者、すべて兼務となっていますが、これらの仕事は本来、兼務ではできません。中には、事務職員まで介護スタッフとの兼務になっているところがあります。それは「兼務」とすることで、契約違反にならないよう、無理やりに数字合わせをしている状態なのです。これはサービス管理や生活相談などのサービスが不安定になるだけでなく、実質的に提供されている介護看護サービスは、【2:1配置】を下回っているということです。

民間の高齢者住宅は営利事業です。利益を上げるためにコストを削減したいというのは事業者共通です。

しかし、このようにそれぞれのサービスの重要性を理解しないまま、「基準で兼務可能なものは、兼務でOK」「実体ではなく数字合わせでクリアすればOK」となると、生活の質、サービスの質の低下を招くことになります。同じ【2:1配置】といっても、すべて介護看護スタッフの専任で、安定的に提供されている有料老人ホームと、多職種との数字上の兼務を含めて、ギリギリの人数で提供されている老人ホームは、そのサービスの中身もサービス量も、その質も全く違うということがわかるでしょう。

③ 非常勤や派の多い事業者は要注遣労働者意

高齢者介護の仕事は、24時間365日継続する交代勤務であることに加え、人間の生活に密着したサービスですから、時間帯によって業務量、サービス量が大きく変化します。また、介護スタッフサイドも、「定年後の仕事に週三日だけ・・」「子育て中なので一日4時間だけ・・・」と働き方は多様化しています。非常勤のパートスタッフの有効的な活用はサービスの質を上げるためにも必要なアイテムですから、「常勤でなければだめ」「パートスタッフが多いからダメ」とは一概に言えるものではありません。

ただし、あくまでもパートスタッフは「補完的な役割」です。それぞれの業務の1/3、1/2を超えるといった多用は問題です。中には、常勤換算で半分以上の介護スタッフが非常勤というところもありますが、これは人件費を抑えるために無理な経営をしている証拠です。

もう一つのチェックポイントは派遣です。

介護付有料老人ホーム、介護サービス事業は、介護保険法や契約によって、基準となる介護スタッフ配置が定められています。これを下回ると介護報酬が削減されたり、業務停止となることから、介護スタッフの確保は事業の根幹です。その一方で、介護労働者不足が大きな社会問題となっており、派遣スタッフに依存する事業者は増えています。

しかし、この派遣スタッフは、直接雇用と違って事業者の都合で「いつでも辞めてもらえる」「雇用調整に利用できる」という反面、通常の常勤スタッフと比較すると、その人件費は1.5倍~2.0倍程度かかります。加えて、勤務スケジュールはほぼ派遣労働者の都合で決まりますし、どうしても「ずっとこの事業者で働くつもりはない」「言われた最低限のことしかやらない」というタイプの人が多くなりますから、連携や連絡が上手くいかず、派遣労働者の数に比例して、サービスの質はどんどん低下していきます。

「雇用調整を派遣で行う」という製造業とは違い、介護業界は「派遣は使いたくない」けれど、人が足りないので「使わざるを得ない」というのが実態なのです。

「介護業界にも派遣労働者が増えている」というのは事実ですが、実際には「使わない事業者」「派遣頼みの事業者」に二極化しています。派遣スタッフを使わない事業者は、「労働環境が安定している」「介護スタッフが辞めない」事業者であり「派遣頼みの事業者」はその逆だということが言えます。

そのため、労働環境の安定しない事業者は、派遣スタッフの数がどんどん増えていくのです。「介護スタッフや看護師などの派遣労働者を使っているところはダメだ・・」とは言いませんが、それはあくまでも一時的なもので、いわば「壁のひび割れの補修材」のようなものです。派遣スタッフが多い老人ホームは、補修材だらけの壁のようなものだと言って良いでしょう。

以上、重要事項説明書のスタッフの人数・勤務形態から読み取れる、3つのポイントを挙げました。

【2:1配置】の介護付有料老人ホームといっても、その中身は全く違うということがわかるでしょう。

実は、これらの3つの課題はリンクしています。「管理者や生活相談員、計画策定担当者が兼務」というところは、総じて「介護看護スタッフ配置が、契約基準ギリギリ」であり、またそのような事業者はどうしても、「派遣スタッフ頼み」となってしまうのです。

高齢者住宅選びの根幹 重要事項説明書を読み解く

⇒ 重要事項説明書を読めば、高齢者住宅のすべてわかる ?

⇒ 重要事項説明書 ① ~老人ホームの全体像を読み解く~ ?

⇒ 重要事項説明書 ② ~事業主体・事業所概要を読み解く~ ?

⇒ 重要事項説明書 ③ ~建物設備の権利関係を読み解く~ ?

⇒ 重要事項説明書 ④ ~スタッフ数・勤務体制を読み解く~ ?

⇒ 重要事項説明書 ⑤ ~介護サービスの専門性を読み解く~ ?

⇒ 重要事項説明書 ⑥ ~介護スタッフの働きやすさを読み解く~ ?

⇒ 重要事項説明書 ⑦ ~提供されるサービス概要を読み解く~ ?

⇒ 重要事項説明書 ⑧ ~協力病院など医療体制を読み解く~ ?

高齢者住宅選びの基本は「素人事業者を選ばない」こと

☞ ポイントとコツを知れば高齢者住宅選びは難しくない (6コラム)

☞ 「どっちを選ぶ?」 高齢者住宅選びの基礎知識 (10コラム)

☞ 「ほんとに安心・快適?」リスク管理に表れる事業者の質 (11コラム)

☞ 「自立対象」と「要介護対象」はまったく違う商品 (6コラム)

☞ 高齢者住宅選びの根幹 重要事項説明書を読み解く (9コラム)

☞ ここがポイント 高齢者住宅素人事業者の特徴 (10コラム)

☞ 「こんなはずでは…」 失敗家族に共通するパターン (更新中)

この記事へのコメントはありません。