高齢者介護は、科学的な見地に基づいいた技術・知識が必要な専門的なプロの仕事。資格を重視している事業者か否かは、その専門性を重視しているか否か。介護スタッフに「無資格者」が多い事業者は、残念ながら「我流介護」が多くサービスの質が低い。

高齢者・家族向け 連載 『高齢者住宅選びは、素人事業者を選ばないこと』 039

二つ目のチェックポイントは資格です。

まずは、介護の仕事について、少しお話をします。

「介護の仕事って、家族の代わりにオムツ換えたり、ご飯食べさせたりすることだよね」

「家族でもできるんだから、特別な技術や知識はそれほど必要ないよね」

高齢者や家族の中にも、そう思っている人がいるかもしれません。

しかし、「プロの介護」と「家族の介護」は基本的に違うものです。

病院を退院し、老人ホームに入居する車いす利用の高齢者の「排泄介助」を例に考えてみましょう。

排泄は、その高齢者の生活意欲、尊厳にかかわる最も重要な生活行動の一つです。

まず、どのような介助を行っているのか、オムツを使用しているのかなど、病院での排泄方法を把握します。合わせて、立ち上がりの可否や筋力、また尿意、便意の有無を確認し、本人の希望や転倒のリスクなどから、最適な排泄の方法を探っていきます。

その上で、「病院ではオムツだったけど、尿意や便意はあるので、コールを押してもらい、トイレでの自力排泄を支援しよう」「排泄の間隔を把握し、事前に声掛けをしよう」「間に合わない時があるので、リハビリパンツを履いてもらおう」などの目標、計画を立て、家族や本人、関連するスタッフで、介助方法や注意点を検討、共有します。

「この最適な排泄方法」は、一人ひとり違います。

右麻痺、左麻痺など身体状況によっても、ベッドの位置や向き、トイレまでの生活動線、必要な手すりの高さ・位置は変わってきます。それが適切なものでなければ、転落や転倒などの事故につながります。作業療法士などのリハビリの専門職種、福祉用具専門相談員、福祉住環境コーディネーターなどの他の専門職種との連携も必要になります。

また、排泄時には「尿量」「尿の色」「排便の量」「排便の状態・色」などから日々の健康状態もチェックします。「排便が数日間ない」「尿の色が悪い」といった場合、看護師や医師と相談しながら対応を検討します。身体に発疹がないか、オムツかぶれや床ずれなどの予兆はないかといった点も確認します。

これは「入浴介助」「食事介助」「移動介助」「見守り介助」なども同じです。

このような、質の高い排泄介助を行うには、介助技術だけでなく、高齢者の身体機能や認知症などの知識、声掛けなどのコミュニケーション技術、更には食事や栄養、感染症や食中毒、福祉機器や生活環境、事故リスクなど、生活全般に関わる高い専門性が求められます。

現代の高齢者介護は、家族の代わりに「オムツを交換したり、ご飯を食べさせること」ではなく、高齢者一人ひとりの要介護状態、希望に合わせて、その人らしく生活できるよう支援することです。「介護=福祉」というイメージから、やさしさや笑顔、やる気があるといった、情緒的な側面ばかりが注目されますが、高齢者介護は、科学的な見地に基づいた生活支援方法の検討、介助技術、介護知識が必要となる専門的な仕事、プロの仕事なのです。

資格を重視しているか、していない事業者か

ただ、介護は専門的な仕事だという一方で「資格がないと働けない」というものではありません。

訪問介護サービス事業所で、ホームヘルパーとして働くには、介護職員初任者研修(旧ホームヘルパー二級)、介護福祉士などの介護資格が必要ですが、無資格でも介護保険施設や介護付有料老人ホームなどで介護スタッフとして働くことは可能です。介護現場の中にも、「介護や福祉は資格ではなく経験だ」「資格試験と実際の介護現場は違う」という人は少なくありません。ベテランの介護スタッフの中にも、「今まで、この方法でやってきた」「この事業所のルールに従ってください」と変革を好まない人もいます。

しかし、専門的な介助を行うためには、専門的な知識、技術が必要です。またそれは転倒、骨折などの事故発生にも大きく関わってきます。「いままでこのようにやってきた」というのは、独善的な個人の経験に基づく、素人介護の延長でしかありません。

この「資格を重視している事業者か、していない事業者か」は、介護の専門性を理解している事業者か、理解していない事業者かということです。

介護業界には「介護は資格ではなく、やる気だ」という経営者もいますが、それは高齢者介護というものが基本的にわかっていない、介護の専門性を理解していないからです。そんなところには、「介護のプロになろう」という質の高い介護スタッフは集まってきませんし、努力をして資格を取る人もいませんから、上記のようなプロの介護は受けられないのです。

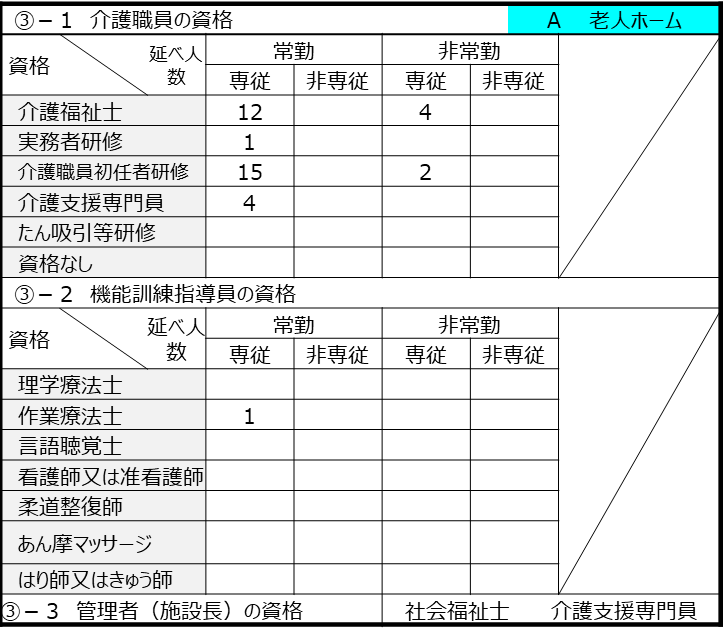

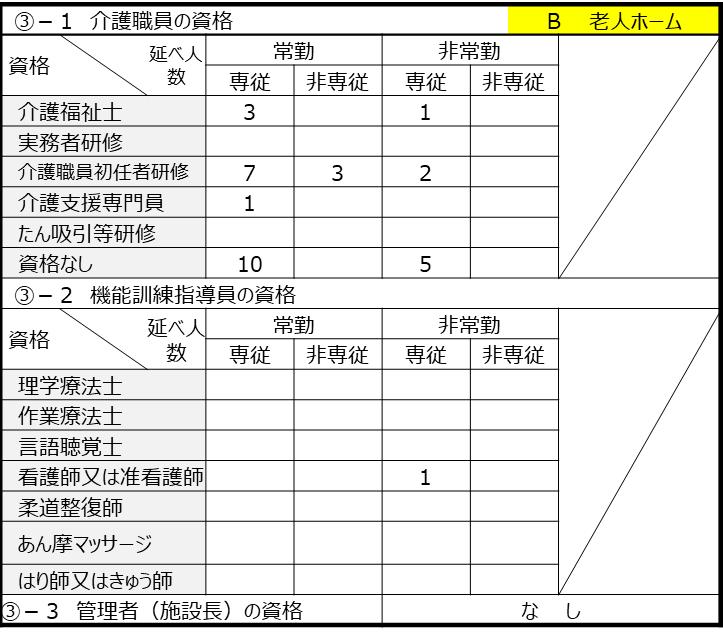

その事業者の考え方も、重要事項説明書の「介護職員の資格」に如実に表れています。

① 介護職員の資格

介護職員の資格は、国家資格である介護福祉士が上位資格であり、その下に実務者研修(以前のホームヘルパー1級)、介護職員初任者研修(ホームヘルパー2級)があります。介護支援専門員は、介護職員の資格ではなく、ケアマネジャーの資格ですが、ここにも記入することになっています。

たん吸引等研修は、介護福祉士の医療行為に関する資格です。喀痰吸引(口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部)、経管栄養(胃ろう、経管栄養)などの医療行為は、原則として医師や看護師の資格がないとできないのですが、その介護付有料老人ホームが喀痰吸引等を行う事業者として登録を受け、かつ介護福祉士が一定時間以上の研修を受けた場合のみ、例外として一部を行うことができます。

この資格者数は、基本的に 重要事項説明書を読み解く ④ ~従業者の人数・勤務形態 ~で述べた、介護職員数と一致するということが原則ですが、介護福祉士と介護支援専門員など複数の資格をもつスタッフがいる場合、ダブルカウントになりますから、介護職員数よりも多くなることもあります。述べたように、介護福祉士が最上位資格ですから、この有資格者が多いということになれば、それだけ、その事業者の平均的な技術、知識レベルが高いということになります。

ただ、ここで特に注目すべきは、有資格者ではなく、「資格なし」の人数です。

資格がないということは、専門的な知識、技術がないまま介護をしているということです。

しかし、それは入居者だけでなく、「有資格者のスタッフ」にとっても困るのです。なぜなら、高齢者介護は「チームケア」ですから、専門的な教育を受けたことのない人が一人でもいれば、専門職が専門知識や専門用語を使って何を話しているのかさえわかりません。また「介護は高度に専門的な仕事だ」「排泄介助や食事介助にも注意が必要だ」ということが理解できず、転倒や骨折、誤嚥などの事故が増えるからです。

そのため、事業者の中には、無資格者ゼロというところもありますし、採用時は無資格者でも、事業者の費用負担で介護職員初任者研修を受けさせるというところもあります。

これに対して、無資格者が10人以上、中には全体の半数を超えるというところもあります。

有資格者数の数やその資格内容以上に、この無資格者数の数はその事業者のサービスレベル、専門性を如実に示しているのです。

② 機能訓練指導員の資格

二つ目は、機能訓練指導員の資格です。

この機能訓練指導員は、入居者の機能訓練やリハビリを行うスタッフのことです。

常勤・専従で、機能訓練指導員を置いているところもあれば、常勤でも看護師との兼務(非専従)というところもあります。

また、理学療法士、作業療法士、言語療法士といったリハビリの国家資格者を雇用しているのか、柔道整復師、あんまマッサージ、鍼灸師といった直接的なリハビリではない職種の人が行っているのかによって、その事業者がどのような機能訓練に力を入れているのかがわかります。

高齢者住宅の機能訓練指導員の資格としてみた場合、最もふさわしいのは作業療法士です。

理学療法士は、手足の曲げ伸ばしや歩行訓練によって、起き上がりや座位保持等の基本動作ができるように物理療法を行います。骨折による筋力低下や脳梗塞による麻痺の改善のためのリハビリを行うのがこの理学療法士です。これに対して、作業療法は、食事や更衣・入浴などの日常生活の諸動作や仕事・学習・遊びなどの趣味活動といった人の生活全般にわたる応用的・実際的な動作の改善を目的としています。

高齢者住宅では、個別の運動機能の向上も重要ですが、それ以上に、「左麻痺のあるAさんの安全な入浴手順の検討」「夜間の安全な排せつのためのベッド・トイレ・手すりの位置の確認」といった日常生活の動作に合わせたリハビリ、生活環境の整備が必要となります。また、レクレーションや遊具をつかったリハビリも重要になってきます。

そのため、作業療法士が最も望ましいと言えるのです。

③ 管理者の資格

もう一つのチェックポイントは管理者の資格です。

高齢者住宅の管理者は、全体のサービス管理者、責任者です。

そのため高齢者の身体の変化や認知症などの疾病などに詳しく、介護技術、知識が最も優れている人が行うべき業務です。介護の実務経験が豊富というだけでなく、少なくとも介護福祉士、社会福祉士、もしくは看護師などの国家資格者であることが前提です。合わせて介護保険制度の中核の資格である介護支援専門員であることが望まれます。事業者の中には管理者が無資格者、社会福祉主事と言った任用資格のところありますが、これは事業者、管理者が介護の専門性を全く理解していない事業者だと言えるでしょう。

以上、介護職員、機能訓練指導員、管理者資格について述べました。

繰り返しになりますが、高齢者介護は「家族介護の代替」ではなく、専門性の高い「プロの仕事」です。この資格を重視している事業者か否かは「時間通りオムツを替えたのであとは知りません」という素人介護なのか、「尿意くはあるので自立排泄を支援しよう、発疹ができている、尿の色が良くない」と言ったプロの介護なのかを見分けるポイントなのです。

高齢者住宅選びの根幹 重要事項説明書を読み解く

⇒ 重要事項説明書を読めば、高齢者住宅のすべてわかる ?

⇒ 重要事項説明書 ① ~老人ホームの全体像を読み解く~ ?

⇒ 重要事項説明書 ② ~事業主体・事業所概要を読み解く~ ?

⇒ 重要事項説明書 ③ ~建物設備の権利関係を読み解く~ ?

⇒ 重要事項説明書 ④ ~スタッフ数・勤務体制を読み解く~ ?

⇒ 重要事項説明書 ⑤ ~介護サービスの専門性を読み解く~ ?

⇒ 重要事項説明書 ⑥ ~介護スタッフの働きやすさを読み解く~ ?

⇒ 重要事項説明書 ⑦ ~提供されるサービス概要を読み解く~ ?

⇒ 重要事項説明書 ⑧ ~協力病院など医療体制を読み解く~ ?

高齢者住宅選びの基本は「素人事業者を選ばない」こと

☞ ポイントとコツを知れば高齢者住宅選びは難しくない (6コラム)

☞ 「どっちを選ぶ?」 高齢者住宅選びの基礎知識 (10コラム)

☞ 「ほんとに安心・快適?」リスク管理に表れる事業者の質 (11コラム)

☞ 「自立対象」と「要介護対象」はまったく違う商品 (6コラム)

☞ 高齢者住宅選びの根幹 重要事項説明書を読み解く (9コラム)

☞ ここがポイント 高齢者住宅素人事業者の特徴 (10コラム)

☞ 「こんなはずでは…」 失敗家族に共通するパターン (更新中)

この記事へのコメントはありません。