日本は災害大国であり、高齢者住宅は災害弱者の集合住宅。万一、火災や地震が発生すれば多くの人が逃げ遅れ大惨事に発展する。高齢者住宅の災害対策には、リスクマネジメントだけでなく、事業者の理念、資質、サービス管理体制などが如実に表れる重要ポイント。

高齢者・家族向け 連載 『高齢者住宅選びは、素人事業者を選ばないこと』 022

1995年の阪神淡路大震災、2011年の東日本大震災、2016年の熊本地震といった震災だけでなく、台風・ゲリラ豪雨による水害など、毎年のように全国各地で自然の猛威に去らされています。一般の住宅でも、逃げ遅れて犠牲になる人の大半は高齢者です。

特に、高齢者住宅は、身体機能が低下した高齢者・要介護高齢者が集まって生活しているため、スタッフの少ない夜間に地震や火災が発生すれば、多くの人が逃げ出せず大惨事となります。

高齢者住宅は、災害や火災への対策が不可欠なのですが、制度的に見ると、数を増やすことだけが優先され、高齢者住宅の災害対策、安全対策は、大きく後退しているというのが実態です。

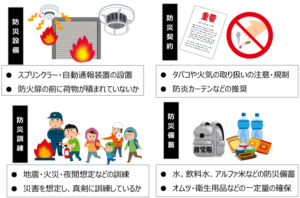

【設備】【備蓄】【訓練】 災害対策のチェックポイント

災害対策のチェックポイントは大きく4つに分かれます。

【防 災 設 備】

一つは、防災の建物設備のチェックです。

立地環境、定員数、制度種別に関わらず、スプリンクラーや自動警報、自動通報装置は高齢者住宅に不可欠な設備です。有料老人ホームとサ高住では、消防法上や建築基準法上の防災基準が違うのですが、それは単なる制度上の矛盾でしかありません。高齢者、要介護高齢者は災害弱者であり、万一火災が発生すると、多くの人が逃げ遅れて大惨事になるということは同じです。

「制度上、設置義務がないから・・」というのは、行政に対しては通用しますが、高齢者・家族から見れば、「コスト優先で災害対応、入居者の命は後回し」ということの証左です。

【災 害 備 蓄】

大震災や大規模災害が発生した場合、その地域全体が被災者となります。身体機能の低下した高齢者、要介護高齢者はどこにも逃げるところはありません。

支援が届くまでの間、持ちこたえることができるよう食糧や消耗品、日用品などを、きちんと備蓄しておかなければなりません。ただし、電気やガス、水道などのライフラインも止まりますから、水を加えるだけで白米やお米ができるアルファ米、ハンディタイプの高カロリー食品などの備蓄が必要です。

【防災訓練の実施】

防災訓練の実施状況のチェックも重要です。

火災の原因で最も多いのは放火です。「火元をチェックしている」というだけでは、不十分です。

ほとんどの高齢者住宅では、夜勤帯にも介護スタッフが常駐していますが、夜間に火災が発生すれば、車いすや寝たきりの高齢者を起こして、全員を避難させることは不可能です。何をすればよいかわからないまま、慌てている間に火や煙がまわり、多くの人が亡くなるという悲惨な結果になります。

いざというときに、全スタッフが最低限の行動ができるよう、夜間想定の火災訓練、地震訓練は、高齢者住宅の種別に関わらず、不可欠なものです。

【防災に対する契約事項】

最後の一つは、防災に関する契約事項のチェックです。

高齢者住宅は施設ではなく、個々人の住居ですが、多くの人が一緒に住んでいる共同住宅であることや、身体機能の低下した高齢者が多いことを考え合わせると、タバコや火気の取り扱いなどの注意、規制は必要です。多くの高齢者住宅では、居室内でのたばこ、仏壇の線香やろうそく、更には火災の原因となる電気ストーブなども禁止しています。

中には「施設ではなくご入所者さまのご自宅ですから・・原則自由です・・」というところもありますが、本人それで良くても、万一、火災となった場合、その入居者一人の被害では済まなくなります。

どちらの事業者が、安全やサービス管理の意識、ノウハウが高いかわかるでしょう。

災害対策に表れる素人事業者 ~こんな事業者はダメ~

この防災対策は、高齢者住宅選びのポイントとしては、非常に目につきにくいものです。

また、事業者から見ても、緊急性を要するリスクではないため、「そのうちに・・」「忙しいから・・」と後回しにされやすいものでもあります。

しかし、だからこそ、高齢者住宅の経営ノウハウや理念、経営管理、サービス管理のノウハウが如実に表れる重要なポイントなのです。また、「どの程度か・・」「丁寧に・・」という主観的なものではなく、「〇」か「×」かが一目で判断できる、わかりやすいものです。

例えば、「制度上義務付けられていない」「お金がかかるから」とスプリンクラーや自動通報装置が設置されていないところは、それだけ火災などのリスクに対する感度、入居者の安全に対する認識が薄いということです。形式上、防災対策をやっていても、防火扉の前にオムツなどの段ボールが置きっぱなしになっている、防火管理者が数年前に退職した人のままというところもあります。

これは防災訓練も同じです。

防災訓練は、法的には半年に一度以上やるように・・と消防署から指示されています。

ただ、それは回数をやればよいというものではありません。「本当に火事が起こったのではないか・・」とみている方が心配するくらい大声をあげて真剣に取り組んでいるところもあれば、レクレーションのように笑いながら楽しそうに行っているところもあります。どちらの事業者が、入居者の安全を真剣に考えているか、わかるでしょう。

ただこれは、個々の介護スタッフの責任ではありません。

サービス管理がきちんとできていない証拠です。防災訓練を真剣にやっている事業者は、間違いなくその他の介護や看護、事故対策、トラブル対策などのサービスの質の高いプロの事業者です。

それは逆のことも言えます。「忙しいから・・」「そのうちに・・」などというのは論外です。

最近は、周辺の自治会・町内会と協議して、夜間の火災発生時の応援依頼や避難住民の受け入れなどの提携を進めているところもあります。近隣の高齢者住宅や介護保険施設と提携、協定を結び、火災発生時の受け入れや、応援スタッフの派遣などの取り決めを行っているところもあります。

防災備蓄や防災訓練の実施状況については、口頭で質問・確認しましょう。

この災害対策を見れば、その事業者が、経営の安定やサービスの安定、そして入居者の生活の安定や生命財産の安全をどこまで深く、真剣に考えているか、一目瞭然なのです。

「ほんとに安心・快適?」 リスク管理に表れる事業者の質

⇒ プロと素人事業者の違いは「リスクマネジメント」に表れる ?

⇒ 「こんなはずでは…」 入居後のリスク、トラブルを理解する ?

⇒ 「転倒・骨折…」 多発する介護事故の原因とその責任 ?

⇒ 介護事故の対策と、その説明から見える事業者の質・ノウハウ ?

⇒ 「いじめ、認知症…」 トラブルの対応から見える事業者の質 ?

⇒ 「火災・地震・自然災害」 防災対策に表れる事業者の質 ?

⇒ 「インフルエンザ・O157」 感染症・食中毒対策に表れる事業者の質 ?

⇒ 「100%満足はない」苦情・クレーム対応に表れる事業者の質 ?

⇒ 「聞いた費用と違う」 金銭トラブルを起こすのは悪徳事業者 ?

⇒ 「突然の倒産・値上げ」 最大のリスクは事業者の経営悪化 ?

⇒ 入居者・家族にとっても無関係でない「報酬・制度改定リスク」 ?

高齢者住宅選びの基本は「素人事業者を選ばない」こと

☞ ポイントとコツを知れば高齢者住宅選びは難しくない (6コラム)

☞ 「どっちを選ぶ?」 高齢者住宅選びの基礎知識 (10コラム)

☞ 「ほんとに安心・快適?」リスク管理に表れる事業者の質 (11コラム)

☞ 「自立対象」と「要介護対象」はまったく違う商品 (6コラム)

☞ 高齢者住宅選びの根幹 重要事項説明書を読み解く (9コラム)

☞ ここがポイント 高齢者住宅素人事業者の特徴 (10コラム)

☞ 「こんなはずでは…」 失敗家族に共通するパターン (更新中)

この記事へのコメントはありません。