育児休業と比較して、取得率が極端に低い介護休業制度。「介護・看護のため」に前職を離職した人は約10万人に到達しているが、「介護休暇・介護休業を取りましょう」という話をすると、多くの人から反射的に「そんなの無理だよ」という声が返ってくる。本当にそうなのだろうか。

高齢者・家族向け 連載 『高齢者住宅選びは、素人事業者を選ばないこと』 055

介護休暇・介護休業は、平成3年に作られた「育児・介護休業法」という法律に基づく制度です。

しかし、育児休業と介護休業とでは、その取得率がまったく違います。「平成30年雇用均等等基本調査」によると、前年度、育児休業者がいた事業所の割合(申し出中も含む)は 87.9%となっています。これに対し、介護休業の取得者がいた事業所の割合は2.0%(平成29年調査)しかありません。同列に比較することはできませんが、いまだ介護休業の取得率は非常に低いことがわかります。

一方で、「平成29年就業構造基本調査」によると、前年度に「介護・看護のため」に前職を離職した人は約10万人に到達しており、その半数は介護が始まってから1年以内に離転職しています(明治安田生命 仕事と介護の両立と介護離職)。また介護離職にならなくても、介護をしながら仕事を行っている人は350万人と5年間で100万人以上増加しており、東レ経営研究所の調査によると、会社に介護をしていることを伝えていない「隠れ介護者数」1300万人を超えると試算しています。更に、現在介護をしていない人でも約4割が「5年以内に介護の問題に直面する可能性が高い」、現在、介護をしている人の3人に一人は「介護をしながら働き続けることは困難」と回答しています(三菱UFJ リサーチ 「仕事と介護の両立に関する労働者アンケート調査」)。

前回述べたように、これからの「一人暮らしの後後期高齢者・重度要介護高齢者の倍増」「高齢者に対する介護・医療費の抑制」という社会情勢を考えると、親の介護のために離職をするという人が増加することは間違いありません。それは、個人・家族・会社にとって大きなリスクであるだけでなく、「支える人・支えられる人のバランスが崩れる」という少子高齢化のリスクが加速度的に拡大し、経済・社会保障制度ともに崩壊を迎える、これからの日本社会全体にとっても由々しき事態です。

その一方で、「介護休暇・介護休業を取りましょう」という話をすると、多くの人から反射的に「そんなの無理、無理」という声が返ってきます。

その理由は何でしょうか。また本当に、そうなのでしょうか。

介護休暇・介護休業の取得率が進まない理由

「育児休業の取得率は87.9%なのに、介護休業の取得率は2.0%だ」「介護休業の取得率を、もっと挙げるべきだ」と叫んでも意味がありません。

育児と比較して、介護の休暇・休業取得が進まないのは、理由があるからです。

一つは、事前準備ができないということです。

出産は、半年以上前から「予定日」が分かっており、「産前産後休業」「育児休業」の準備をすることが可能です。どのような制度なのかを調べ、また配偶者や親、会社の上司や人事部、同僚にも相談し、地域の保育所の空き状況なども検索し、自分にとって、家族にとって、どのような休暇・休業の方法が一番適しているのかを事前に検討することができます。

一方の親の介護の問題は、ある日突然、発生します。家族向けの介護セミナーでは、「親が要介護になった時に慌てないように準備がしたい。何をすれば良いですか?」という質問を受けることがありますが、それはそう簡単ではあません。加齢によって少しずつできないことが増えていくケース、疾病やケガによって一気に要介護状態になるケース、更に身体機能の低下による要介護と認知症による要介護では必要な対応は変わります。近くに住んでいるのか、遠距離なのかによっても違いますし、今すぐ要介護になるのか、五年後なのかによっても、親・子ともに生活環境、社会資源や制度が変わります。すべてを想定することはできませんから、「これをしておけば大丈夫」ということはありません。

二つ目は、介護期間が想定できないということです。

育児休業の場合は、「育児休業は半年程度」「2歳からは保育園に預けて職場復帰」など、事前に会社や家族と相談して休職期間を決めることができます。

平成29年4月1日から平成30年3月31日までの1年間に育児休業を終了し、復職した女性の育児休業期間は、「10か月~12か月未満」が31.3%と最も高く、次いで「12か月~18か月未満」29.8%、「8か月~10か月未満」10.9%の順となっています(平成30年雇用均等等基本調査)。事前に休業期間が決まっていれば、「その期間は部内で仕事のシェアをしよう」「パートを一人入れよう」「他の部署からの応援で対応しよう」と会社の上司や人事部が業務の計画をたてることができます。

一方の介護は、介護期間が半年なのか一年なのか、五年かかるのか十年かかるのか想定できません。会社としても、その間の業務をどうするのか、代わりの人をどうするのか、人事・業務の計画を立てることができません。

三つ目の理由は、介護者の年齢です。「親の介護」を想定すると、その子供である介護者の年齢は40代後半~60代前半が中心となります。サラリーマンであれば、中間管理職以上となり最も忙しい世代ですし、かつ子供がいれば、最もお金のかかる世代でもあります。親の介護のために5年、10年休むとなれば、休暇中に定年を迎えることになります。

この三つの理由を考え合わせると、「育児休暇と比較して介護休暇の取得率が低い」というのは当たり前のことで、「介護のための休みなんて、簡単にとれるはずがない」という話になるのは、当然だともいえるでしょう。

介護休業は「子供が親の介護をするための休業制度」ではない

上記の理由から「ほら、実際に介護休業なんて無理だよ」「親を介護するなら、会社を辞めるしかないよ」という反応が返ってくるのですが、ここには一つの大きな誤解があります。

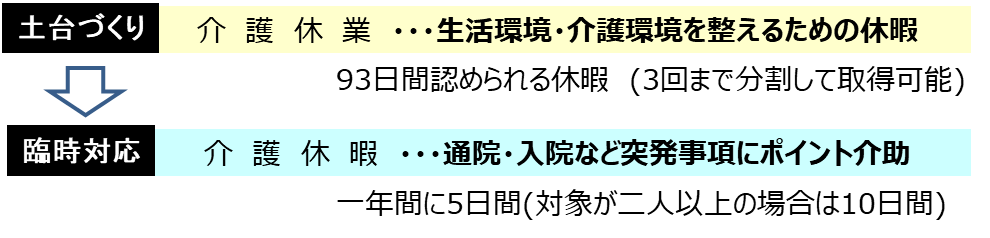

それは「介護休暇・介護休業」というものは、そもそも「子供が親の介護をするための休業制度」ではないのです。まず、「介護休暇・介護休業」と混同している人が多いのですが、「介護休暇」と「介護休業」は違うものです。

介護休暇・・親族の介護のため1年を通して5日(二人以上の場合は10日)認められる休暇

介護休業・・親族の介護のため一人に対して93日間認められる休暇

(3回まで分割して取得可能)

その対象や範囲、休暇の申し出方法、休暇中の給与保障などについて詳しいことは調べていただければと思いますが、介護休暇は、「要介護状態の母の具合が悪くなり、病院に付き添うので一日休む」といった突発的事項に対応する休暇であり、介護休業は「介護のために長期間、継続して休む」といったタイプの休暇制度です。

【外部リンク】 介護休暇とは?介護休業との違いや内容を押さえておこう

どちらも重要なものですが、ここで議論している「介護離職を防ぐ」というテーマに沿って考えると、後者の「介護休業を上手く使う」ということになるでしょう。制度を知っても、「介護期間は10年以上続くこともあるといったじゃないか」「そもそも、2~3ケ月だけ、休むことに何の意味があるんだ」と思うかもしれません。

それは、そもそも介護休業と育児休業は、根本的に違う発想で作られているからです。育児休業が、子供を産んだ母親やその父親が直接「育児を行うための期間」であるのに対し、介護休業は「家族が介護を行うための期間」ではなく、要介護状態となった両親や親族のために、その「生活環境・介護環境の体勢を整えるための期間」なのです。

本当に、サラリーマンは一ヶ月も休めないのか

「それでも、一ヶ月も二ヶ月も連続して休むのは無理だよ」という人もいるでしょう。

タクシーの運転手さんなど、ある程度、仕事に自由がきく人であれば、一ヶ月程度であれば会社と相談して休みをとることは可能かもしれません。一方、自分で居酒屋や料理店をしている、代わってくれる人のいない自営業者は店を閉めるしかありません。また俳優や舞台人など、「自分一人が休めば、たくさんの人に迷惑がかかる」というタイプの仕事の人も、スケジュールが決まっていれば「一ヶ月、二ヶ月休む」というのはできないでしょう。

「制度があるんだから、サラリーマンであれば、できるでしょう」などという気はありません。

40代、50代であれば、上から与えられたルーティンワークを淡々とこなすという立場ではなく、課内・部内のとりまとめ役として多くの人が数字を求められる立場でしょう。「2ケ月、3ケ月も休めば職場が回らないよ」と自分の仕事にプライドや誇りを持っている人も多いでしょう。

ただ、頭から「無理、無理」という人に問いかけたいのは、「親が亡くなった場合、忌引きは取れないのですか?」ということです。

多くの企業で親が亡くなった場合、一週間程度の忌引きが認められています。「一週間と一ヶ月は違う」というかもしれませんが、親族が亡くなった場合、忌引きは何の引継ぎも準備もなく、いきなり翌日から休むということになります。これに対して介護休業は、「親が脳梗塞で入院した」といっても、介護休業が必要になるのは、病院からの退院後ですから、少なくとも二週間~一ヶ月程度の余裕はあります。その事前調整を十分に行っても、それでもどうしても一ヶ月、仕事を休めないのか、介護休業をとることができないのかを、それぞれの立場で、一度冷静に考えてほしいのです。それは労働者個人だけでなく、会社・企業・組織も同じです。事前に調整しても、本当に「その人がいないと組織・会社がまわらない」というのは、明らかなマネジメントのミスです。

最後の障壁は「介護休業を取っている人が会社にいないから、言い出しにくい」ということになります。

その心理的な壁は、社会的な意識変革が必要な問題ですが、同時に誰かが率先して崩していかなければならない壁でもあります。

ただこれは、「親が要介護になった」というときにすぐに対応することはできません。「親の介護がそろそろ心配だな」という年代になった人は、人事部に「うちの会社の介護休業、介護休暇の規定って、どうなっている?」と聞くことからスタートしましょう。できれば「介護休業を今から二週間後に、一ヶ月とるためにはどんな仕事の調整が必要になるのか」「休暇中の連絡・報告・相談はどうするか」「どんな問題が起こるか、何が課題か」などについて、飲み会の場でも良いので、一度上司や同年代の同僚とも話し合ってみてほしいのです。

コロナ禍でオフィスワークから、テレワークへの移行が進んでいます。全ての人が介護休業を活用できないとしても、工夫をすれば取得できる人、仕事を辞める必要のない人は、たくさんいるはずです。

ここからは、介護離職を防ぐために、介護休業の取得事例から、サラリーマン・会社は、介護問題にどう向き合うのかについて、何にが「介護離職ゼロ」「介護休業所得推進」のポイントになるのか、その検討を進めていきます。

⇒ 介護離職が増える社会 ~独居後後期高齢者の激増~

⇒ 介護離職の個人・企業・社会のリスクを考える

⇒ 介護休業は、親を介護するための休業ではない

⇒ 介護休業を上手に取ろう ~ 介護休業の取得事例 ① ~

⇒ 介護休業を上手に取ろう ~ 介護休業の取得事例 ② ~

⇒ 介護休業を上手に取ろう ~ 介護休業の取得事例 ③ ~

⇒ 介護休業取得のポイント ~ 分割方法と二つの選択肢 ~

⇒ 介護休業期間中にすべきこと ① ~自宅生活時の留意点 ~

⇒ 介護休業期間中にすべきこと ② ~老人ホーム選択時の留意点 Ⅰ ~

⇒ 介護休業期間中にすべきこと ③ ~老人ホーム選択時の留意点 Ⅱ ~

⇒ 介護休業取得に向けた「企業の取り組み強化」のポイント

⇒ 介護休業取得に向けた「制度の取り組み強化」のポイント

この記事へのコメントはありません。