高齢者住宅・介護ビジネスは、地域包括ケアシステムの一員。単純な施設数・居室数の増加、全国展開は事業安定とは無関係の、経営者の自己満足でしかない。個々の事業者がそれぞれの地域に根付いた、必要とされるサービスでなければ足元から崩れていく

【特 集 高齢者住宅のM&Aの背景と業界再編の未来について(全13回)】

これからも、大手事業者を含め、介護ビジネス・高齢者住宅の「M&A」は続くと考えています。

成功することができれば、事業・利益は拡大していきます。逆に、下手に手を出せば、残ったリスクだけを背負わされ、一緒に引きずり込まれて連鎖倒産・M&A破産ということになります。

「M&A」を成功させるポイントは、大きく分けて3つあります。

一つは、十分な知識や技術、ノウハウをもった介護事業者・高齢者住宅事業者が、重度化対応力や認知症対応力など、多様な介護ニーズ、住宅ニーズに対応できるように事業展開を進めていくということです。

介護ビジネスを広範囲に展開していくためには、在宅サービスと施設サービス、住宅サービスをそれぞれ補完し合いながら、多様なサービス整備を進めていく必要があります。一つの事業体で買収によって多様な住宅ニーズに対応できるように複数種類の高齢者住宅・介護施設を整備するか、もしくは、完全買収・完全譲渡ではなく、それぞれの経営は独立しながら、自分たちの足りないところ、不足しているサービス・対象・ビジネスモデルを保管し合うような緩やかな提携に分かれてくということになります。

二つ目は、この事業提携・事業買収は「全国」ではなく「地域」を意識するということです。

すべての介護ビジネスは「地域包括ケアシステム」に影響される

「地域包括ケア」という言葉を聞いたことはないと言う人はいないと思いますが、それが何なのか、これまでと何がかわるのか、何が目的で行われているのか、明確に答えられる人はそう多くはありません。

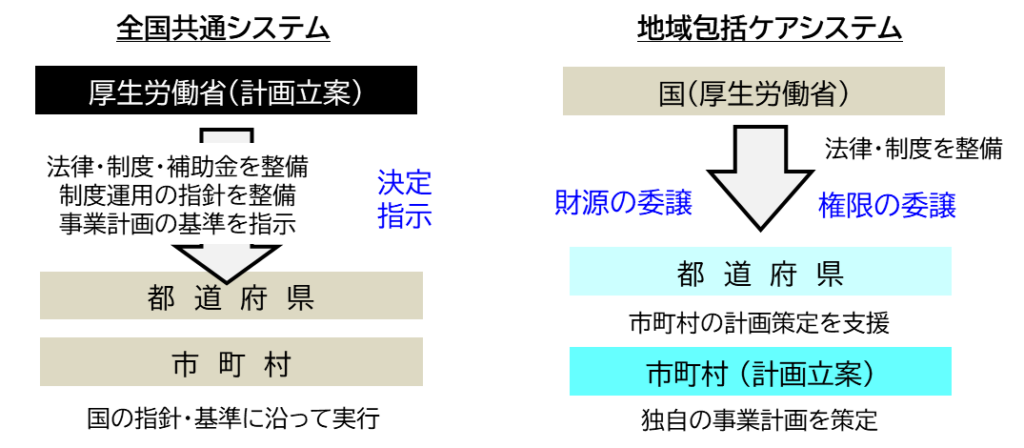

それはシンプルに言えば、高齢者医療介護の地方分権です。

これまで、特養ホームや老健施設などの施設整備数だけでなく、デイサービスや訪問介護、訪問看護の数も、国が要介護高齢者の数に合わせてその数の基準(参酌標準)を示し、その基準に沿って、各都道府県・市町村が介護保険の事業計画を作成してきました。全国どこにいても、同じ介護・福祉・医療が受けられるようにするためのもので、いわば「全国共通ケアシステム」と言うべきものです。

しかし、人口が集中している大都市部と地方の山間部とでは、必要な介護サービスの種類、内容は違います。「高齢化の激しい旧ニュータウン」「若い家族の多い新興住宅地」などそれぞれの地域特性によっても、必要なサービスの内容、規模は変わりますし、要介護高齢者数だけでなく、その資産階層や独居率などによっても変化します。要介護高齢者数の対比で一律にサービスを整備する「全国共通ケアシステム」では非効率なケアシステムになるのです。

そのため、これまでの「全国共通ケアシステム」から、基礎自治体である市町村が中心となり、それぞれの地域ニーズに沿って計画・推進していくという「地域包括ケアシステム」に変わったのです。

これは見方を変えると、介護システム整備の責任の所在の移管だとも言えます。

高齢者医療・介護費用の激増によって、社会保障財政・行財政は悪化していきます。赤字国債だけが問題になっていますが、国より先に介護医療費の増加によって財政破綻するのは、独自に債権の発行ができない自治体です。夕張や京都だけでなく、多くの自治体はすでに慢性的な赤字になっています。

地域包括ケアによって、医療介護システム構築の責任者は基礎自治体の市町村となり、財源や権限は国から譲渡されていきます。市町村は、要介護高齢者が増加する中で、限られた財源と人材の中で、残された知恵だけを使って、効率的で効果的な介護システムを構築する責務を負っており、それができない自治体は財政破綻するのです。

「地域包括ケア=これからの介護は地域の時代だ」と喜んでいる人は多いのですが、国は「地域包括ケア」によって介護医療の責任を市町村に押し付けた、医療介護費用の削減責任を市町村に押し付けたとみることもできるのです。

実は、この話は、国と地方との関係だけではありません。

業界再編やM&Aを含め、これからの事業展開・事業存続に「地域包括ケア」の視点は不可欠なのです。

その大前提として理解しなければならないのは、在宅サービスにしろ、高齢者住宅にしろ、大手事業者であれ、個人事業主であれ、すべてその市町村の地域包括ケアシステムの一員だということです。

例えば、「入居者の一人が認知症の周辺症状がひどい」となった場合、近隣の特養ホームに「早期入所検討をお願いします」と依頼しても、それを受けてもらえるか否かは、普段のお付き合い・人間関係によります。大手の介護付有料老人ホームでも、地元の社会福祉法人や地域のケアマネジャーに信頼され、地域包括ケアシステム、地域ケアネットワークの一員として認められなければ、その地域で事業を継続することはできません。単純な施設数・居室数の増加、全国展開が成果のように考えている人もいますが、それは事業安定とは無関係の自己満足でしかありません。

これは自治体との関係も同じです。

制度や報酬単価を決めるのはこれからも厚労省ですが、実際のマネジメントはすべて自治体・市町村が中心になります。介護保険上の施設や住宅などの整備計画、運営指針も、自治体によって差が生まれてきますし、「囲い込み」の指導監査、サ高住の規制強化も自治体の役割です。

全国展開を目指すのも、居室数ナンバーワンを目指すのも自由ですが、「居室数全国ナンバーワン」「うちは●●グループだ」と威張ってみても、それぞれの地域では単独の老人ホームでしかありません。一つ一つの事業所が、それぞれの地域に根付いた、必要とされるサービスでなければ、今あるものも足元から崩れてくことになります。

これはM&Aの未来にも大きく影響してくることになります。

前回、これからのM&Aを成功させるには、「いま、自分たちに足りない事業は何か」「どの部分が弱いのか、強化すべきなのか」という長期的なグランドビジョンを持って臨むことが必要だと述べましたが、それは全国レベルの話しではなく、地域単位・地域レベルで行わないと意味がないのです。

「サ高住の事業者がグループホームを買収した」という話がありますが、それは「サ高住」と「グループホーム」という二種類があるというだけで、別々の場所にあれば、有機的に連動・連携することはできません。これは「首都圏で展開する大手事業者が、関西進出のために関西大手の事業者を買収した」というのも同じです。高齢者住宅は、そもそも固定費・人件費割合の大きい不動産事業・介護事業ですから、スケールメリットが大きい事業ではありません。「規模が大きくなった…」「大きいことはいいことだ…」という発想は、前時代的で何のプラスアルファも生み出さないのです。

地域包括ケアシステムを土台とした「M&A」の未来

① 全国展開、エリア拡大ではなく、それぞれの市町村・地域単位での事業強化

② 地域単位での重度化対応・認知症対応など多様なニーズへの対応力強化

③ 地域単位で、足りない部分・サービスを保管するような緩やかな提携を目指す

これからのM&Aは、事業所・法人単位というだけでなく、地域単位になっていきます。

高齢者住宅のM&A価格は、早晩暴落し、倒産事業者も激増することになりますから、地域の入居者救済という視点も必要になります。法人参加の全ての事業所を一括して購入するのではなく、それぞれの市町村、地域で力のある社会福祉法人が、地域単位でバラバラに分割し、「〇〇市、△△市のサ高住のみをM&Aで譲渡」「●●市と、▲▲市の介護付有料老人ホームと個別に事業提携」といった形も増えてくることになるでしょう。

高齢者住宅M&Aの未来と業界再編 (特集)

1 活性化する高齢者住宅のM&Aはバブル崩壊の序章

2 介護ビジネス・高齢者住宅のM&Aが加速する背景

3 高齢者住宅のM&Aの難しさ ~購入後に商品・価格を変えられない~

4 高齢者住宅の「M&A」は、いまの収益ではなくこれからのリスクを把握

5 その収益性は本物なのか Ⅰ ~入居一時金経営のリスク~

6 その収益性は本物なのか Ⅱ ~囲い込み不正による収益~

7 単独で運営できない高齢者住宅 Ⅰ ~低価格の介護付有料老人ホーム~

8 単独で運営できない高齢者住宅 Ⅱ ~単独の住宅型・サ高住~

9 高齢者住宅の「M&A価格」は暴落、投げ売り状態になる

10 検討資料は、財務諸表ではなく、「重要事項説明書」を読み解く

11 成功する「M&A」と業界再編 Ⅰ ~グランドビジョンが描く~

12 成功する「M&A」と業界再編 Ⅱ ~地域包括ケアを意識する~

13 成功する「M&A」と業界再編 Ⅲ ~「今やるべきではない」~

この記事へのコメントはありません。